Presto di mattina. Nei miei occhi i tuoi occhi

Nei miei occhi i tuoi occhi

«Che cerchi ne’ miei occhi d’ignorante,

che speri tu da me che ormai son vecchio,

se non ch’io creda in te, sempre, ogni istante?»

La verità dischiusa dalla fede è paragonata da Carlo Betocchi alla luna: come la bianca luna è, al contempo, semplice e complessa, una e molteplice, cangiante nel variare della luce; nel suo svelarsi e ri-velarsi, da nuova a piena ha le sue fasi e, pur simile è la sua veste, d’argento a volte, d’oscura ombra altre; come la luna riceve e riveste luce d’altri, così gli occhi della fede scrutano il vero con altri occhi.

«O cara verità, semplice luna»

È detta dal poeta semplicemente “cara”; ma dicendolo vi nasconde molto di più: preziosa, gioiosa, ricercata, amata. L’aggettivo infatti rimanda a una pluralità di radici etimologiche da cui, di volta in volta, la parola è fatta derivare.

Quella latina, dal verbo càreo “io manco”, dice la rarità e dunque la preziosità, perché è in tempo di carestia che le cose accrescono il loro valore. La radice greca del verbo ghairo, poi, esprime gioia, rallegramento; e infine, dalla radice sanscrita ka, kan, kama, attinge alle sorgenti del desiderio anelante e dell’amare.

Così anche la verità del credere si dice in molti modi e si riflette negli occhi del poeta come la risplendente Selene, alta e vagante sul leccio sempreverde, lucente e ospitale e, sosta così, con lo sguardo presso ciascuno che le volge lo sguardo. Nell’oscurità va cercando con occhi miti anche nei miei, nei vostri occhi pure, un resto di speranza, un ancor ignorato, celato amore.

O cara verità, semplice luna,

O cara verità, semplice luna,

ora piena, ora occulta, ora un falcetto

intorno casa, nel giorno che imbruna

e va contando i suoi di tetto in tetto,

o variabile sorte, cui è tutt’una

vestir d’argento od’ ombra, ma nel pretto

sentiero del creato in cui s’aduna

la certezza di ciò che Dio ha nel petto;

in degnissima fronda, alta, sul leccio

che t’accoglie in quest’ora, o tu, vagante,

che fai, che sosti nel tuo mite aspetto,

che cerchi ne’ miei occhi d’ignorante,

che speri tu da me che ormai son vecchio,

se non ch’io creda in te, sempre, ogni istante?

(Carlo Betocchi, Tutte le poesie, Garzanti, 1996, 153).

«In tutte le Scritture,

da Mosè sino ai profeti,

Gesù spiegava ai discepoli

il mistero della sua Pasqua, alleluia»

Nell’antifona all’Ufficio delle Letture dell’ottavario pasquale viene mostrata la pedagogia mite e amorevole di Gesù a Pasqua volta a far passare i suoi amici dall’incredulità alla fede e guarire così i loro occhi che erano impediti dal riconoscerlo riaprendo loro gli occhi della fede alla lettura di lui nei sacri testi.

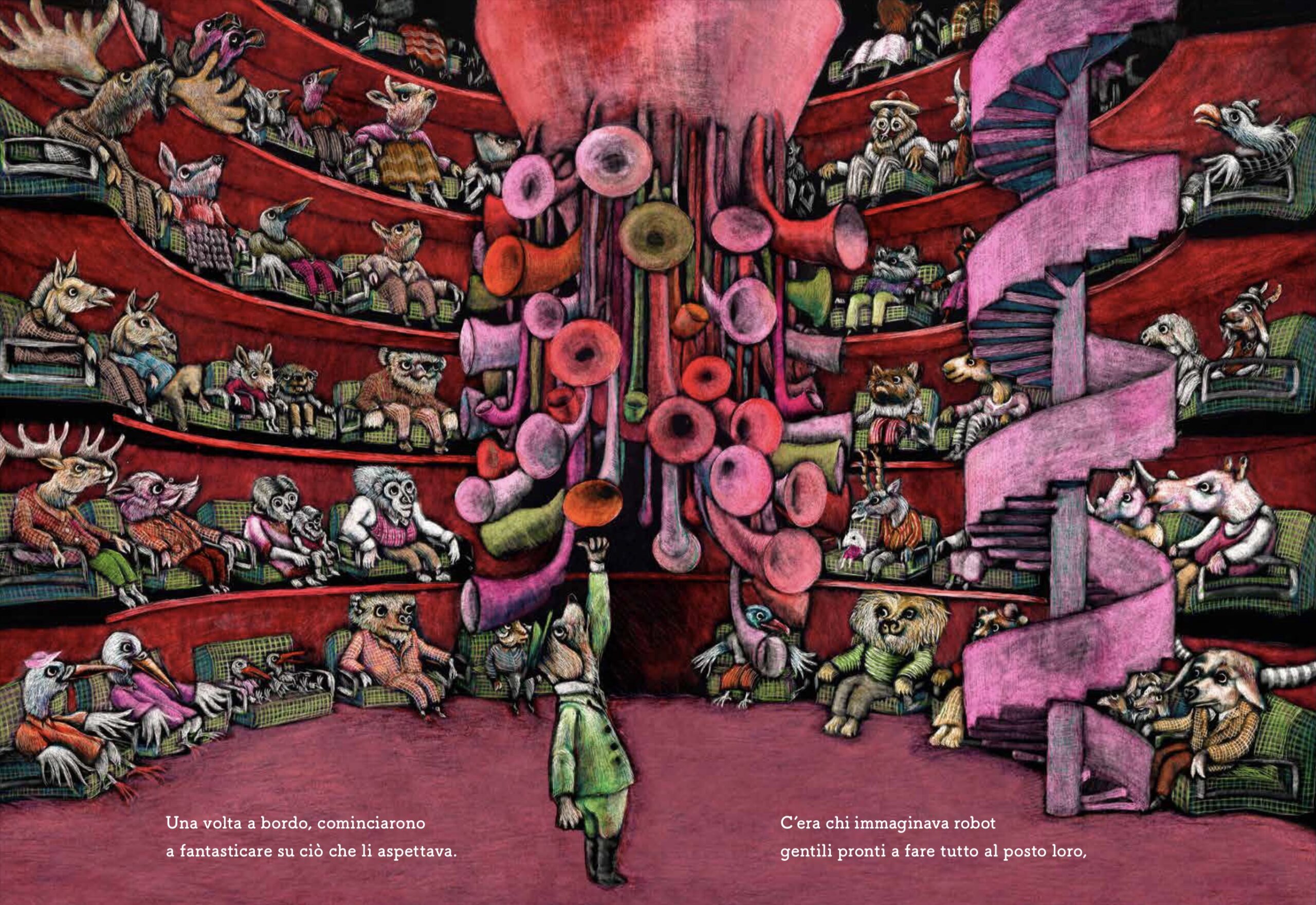

Questo stile di Gesù risorto è simile all’esperienza di quando bambini appena iniziati all’alfabeto, a sillabare, abbiamo incominciato a imparare a leggere e scoprire le parole scritte, la loro pronuncia, combinandole tra loro e facendole corrispondere risonanti con quelle orali.

Da soli ci saremmo persi nei meandri delle pagine tra quelle indecifrabili tracce nere su bianco. Saremmo rimasti smarriti se qualcuno, maestro dello sguardo, con mitezza e fermezza amorevole non avesse guidato e accompagnato con i suoi i nostri occhi sui ripidi sentieri della lettura e della scrittura verso la libertà, quella che ricava l’oro dall’inchiostro e dalla parola divenuta creatrice fa risorgere la dignità umana, quella che si dà pronunciando ogni volta: “I care”.

Ho imparato a leggere dalla zia Lucia, la sorella di mia nonna paterna Maria Bianca. Rimasta vedova ancor giovane si fermava per molti mesi all’anno a casa nostra.

Lucia amava molto ricamare e insegnò anche a me quell’arte; così con lei imparai anche l’arte di infilare le parole e cucirle sul telo bianco della pagina.

Seduta accanto a me al tavolo della cucina pronunciava con me le lettere, indicando e seguendo con il dito le parole, riga dopo riga, dando tono, direzione e senso al testo. Così lo sguardo prospettico dei suoi occhi orientava e correggeva i miei ancora miopi nella lettura: “nei miei occhi i suoi occhi”.

In questo modo il libro letto insieme diventava un poco come le Scritture spiegate da Gesù ai suoi amici: non già un esercizio isolato, un apprendere utilitaristico, ma un vero e proprio incontro tra noi due e con quelli che si affacciavano di volta in volta nella pagina.

Dapprima il testo risuonava come un annuncio, anzi un buon annuncio, che a poco a poco svelava una presenza dentro il testo che si mostrava e nascondeva tra le pagine, che in ragione di questo disvelamento attiravano e concentravano sempre più la mia attenzione e l’interesse.

Fu così che da semplice ripetitore di parole a pappagallo divenni capace non solo di leggere, ma di ascoltare con attenzione, non solo di vedere con gli occhi di un altro, ma sentendo la sua voce nella mia voce.

Ora vedo con più chiarezza che imparare a leggere con gli occhi di zia Lucia al tavolo della cucina è stato per me un molteplice dono: quello di cercare sempre più parole nuove, scegliere le più adatte al sentire mio e comporle poi come colori di una tavolozza, ma pure il dono grande di imparare a spezzare il pane come quella volta sulla tavola di Emmaus. E questo è stato il vangelo nascosto del suo amore annunciato e poi narrato a me.

Lumen fidei

A me la fede

non consente che un grido ed una voce:

è quel poco che so, che sento vero

dentro di me: ed in quel vero accendo

l’essere a farsi un uomo che cammina

solo e con tutti, innanzi a sé pregando

(ivi, 545).

Il vedere della lettura e quello della fede oltrepassano la fisicità degli occhi perché sono un “vedere con”, un vedere in relazione, un incontro che può cambiare la vita sino a renderla condivisa. Ogni lettore dunque può vedere con gli occhi della fede quando, leggendo, offre credibilità a un altro, spostando lo sguardo a un diverso punto di vista e mettendo in gioco una libertà che si affida a un’altra libertà, ad altri occhi, per comprendere il suo stesso esistere e la realtà che accade e lo circonda e provare a trasformarla.

Ci ha ricordato papa Francesco nella sua prima enciclica Lumen fidei che gli occhi della fede non solo guardano a Gesù, ma guardano dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: la fede è quel dono che ci fa partecipare al suo modo di vedere. Gesù vede con noi la sua Pasqua, continua a viverla dentro la nostra vita.

Spiegare le Scritture ai discepoli ha significato partecipare loro la sua stessa vita; la comunione con lui dischiude gli occhi della fede e rimette in cammino anche noi:

«Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?” Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro (Lc 24, 30-33).

Sei tu, Signore, che mi dai la tua forza,

torci il mio occhio a guardarmi nell’anima,

perché l’immondezza sia vituperata

ed esaltato il coraggio che la rivela.

Io da me non saprei: tu m’hai insegnato,

dei miei giorni corti puoi fare un’eternità,

se tu mi sostieni scenderò nell’abisso

che invoca scandaglio per rendermi a te

(ivi, 288)

Scrive ancora papa Francesco «La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c’è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro… Poiché Cristo è risorto e ci attira oltre la morte, la fede è luce che viene dal futuro, che schiude davanti a noi orizzonti grandi, e ci porta al di là del nostro “io” isolato verso l’ampiezza della comunione…

La fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere. In tanti ambiti della vita ci affidiamo ad altre persone che conoscono le cose meglio di noi.

Abbiamo fiducia nell’architetto che costruisce la nostra casa, nel farmacista che ci offre il medicamento per la guarigione, nell’avvocato che ci difende in tribunale. Abbiamo anche bisogno di qualcuno che sia affidabile ed esperto nelle cose di Dio. Gesù, suo Figlio, si presenta come Colui che ci spiega Dio (cfr Gv 1,18). La vita di Cristo — il suo modo di conoscere il Padre, di vivere totalmente nella relazione con Lui — apre uno spazio nuovo all’esperienza umana e noi vi possiamo entrare».

«Le radici dell’occhio sono nel cuore»

È questo il pensiero di Romano Guardini che scrive: «Le radici dell’occhio sono nel cuore; nella intimissima presa di posizione verso le altre persone come verso la totalità dell’esistenza: una decisione che passa attraverso il centro più personale dell’uomo. In ultimo, l’occhio vede dal cuore. Questo intendeva dire Agostino, quando diceva che soltanto l’amore è capace di vedere.

Quest’amore non comincia con il desiderio ma con il rispetto. Il suo primo atto non è un protendersi, ma un ritrarsi. Esso rinuncia cioè a fare dell’amato un frammento del suo proprio mondo, concede libero spazio alla sua esistenza ed è pronto ad andargli incontro e ad accoglierlo nel proprio spazio esistenziale. Soltanto se nasce almeno un germe di tal processo, l’occhio può realmente vedere un essere umano.

Tutto un uomo con il suo destino può esistere manifesto avanti a me e posso ogni giorno incontrarmi con lui; ma se non gli riconosco il diritto della sua esistenza in proprio, non lo vedo. I fatti più impressionanti possono svolgersi sotto i miei occhi ed io restare cieco» (L’occhio e la coscienza religiosa, in Scritti filosofici, 2, Fratelli Fabbri Editori, Milano 1984, 152).

Per Lui «lo sguardo allo sperar della mattina!»

(Betocchi, 136)

Non so a voi, ma a me questi ultimi versi di Carlo Betocchi mi fanno risalire e ritornare ai primi. Li sento impregnati d’essi e sillabare di nuovo quella speranza cercata negli occhi del poeta, quella fede cercata anche in me.

O Tu che passi tra i fiordalisi:

Tu che li crei; stamattina

mi son venuti in casa, erano

color della Tua pupilla.

(ivi, 193).

Meno che nulla son io, nella mente

che invecchia e vaga incerta, e male

afferra le idee che vi divagano

fantasticanti: eppure sono ancora

creatura, e non è detto che da me

così squallido, così passivo e inerte,

non emani, come ora che scrivo,

il senso eterno di quell’eterna

povertà che ci è propria, a noi che viviamo

nel tempo, sulla cui nera lavagna

scriviamo col gesso dei giorni parole

che sempre biancheggiano, per Lui che le legge,

pupilla d’aquila, solo compagno sapiente.

(ivi, 559).

Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.