I SUPPLEMENTARI DELLA COP16 SULLA BIODIVERSITA’ A ROMA E LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA, MA ANCHE LE PAROLE GIUSTE, IL FESTIVAL DI GIORNALISMO D’INCHIESTA AMBIENTALE

Da inizio anno diversi sono gli eventi da ricordare per la loro importanza in campo ambientale. Uno è una ricorrenza, la giornata mondiale dell’acqua, l’altro, la parte finale della Cop16 sulla biodiversità che si è tenuta presso la sede romana della FAO dal 25 al 27 febbraio scorsi. Infine il Festival Le Parole Giuste, svoltosi a Roma dal 27 al 29 marzo: tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, presentazioni di libri, podcast e documentari su crisi climatica, antropocene, conflitti ambientali, inquinamento e altro.

La Cop16 sulla biodiversità

Inizio dalla Cop16 sulla biodiversità ricordando che la sessione principale era iniziata a Cali in Colombia il 21 ottobre 2024, e, il primo di novembre, era terminata con un sostanziale nulla di fatto, tanto da dover tenere una sessione supplementare, quella che appunto si è svolta a Roma a fine febbraio.

La sessione extra della COP16 si è chiusa nella notte del 27 febbraio, dopo che in tarda serata è stato ufficialmente approvato un pacchetto di decisioni chiave che la presidente di COP16 Susana Muhamad ha commentato come muscoli, gambe e braccia date al Quadro Globale per la Biodiversità (il Global Biodiversity Framework o Gbf), che, nel dicembre 2022, era stato adottato alla COP15 di Montreal in Canada e paragonabile all’accordo di Parigi per il clima.

Sul sito di Italian Climate Network[1] si legge che due sono stati i filoni chiave (la finanza e il monitoraggio per misurare il raggiungimento degli obiettivi) su cui si è lavorato in questo negoziato, e quattro i testi negoziali.

Anche nella sessione romana il divario tra paesi più ricchi e paesi in via di sviluppo è rimasto ampio; l’elemento critico, lo stesso su cui la COP16 si era arenata in Colombia, è stato il tema della finanza. La creazione di un nuovo fondo dedicato alla biodiversità oltre al GEF (Global Environment Facility)[2] è stata centro della discussione: considerato necessario da molti paesi in via di sviluppo ha visto l’opposizione di diversi paesi ricchi.

Nella cornice dell’esistente GEF, si è infine deciso di istituire una struttura permanente per il meccanismo finanziario, oltre a “mobilitare per la biodiversità almeno 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Italian Climate Network, analizzando l’andamento della COP16, scrive che “i paesi sviluppati dovranno stanziare almeno 20 miliardi all’anno per arrivare ad almeno 30 miliardi entro il 2030, a favore dei cosiddetti paesi in via di sviluppo”.

L’altro filone principale su cui si è lavorato a Roma è stato quello del monitoraggio delle misure attuate per la biodiversità; argomento non meno importante di quello finanziario in quanto, come affermato dalla ONLUS nata per affrontare la crisi climatica e assicurare all’Italia un futuro sostenibile, “misurare i progressi compiuti è fondamentale per avere risultati concreti e ottimizzare gli investimenti”.

Utile a fornire quale sia stato il clima dei negoziati la dichiarazione di Jacopo Bencini Presidente di Italian Climate Network: “Con la decisione finale di COP16 si chiude, nella preoccupante indifferenza dei media e della politica, l’anno della finanza per le due COP clima e biodiversità; il fatto stesso che entrambe le COP, Baku e Cali, siano approdate a decisioni formali sulla mobilitazione finanziaria verso il 2030 lancia un segnale tutto sommato positivo per la sopravvivenza del processo, nonostante uno scenario multilaterale frammentato e ostaggio di dinamiche internazionali sempre più conflittuali.”

E forse proprio per queste motivazioni che si può leggere il giudizio non totalmente positivo sui negoziati di Roma da parte di Legambiente: “sono un accordo in chiaroscuro, con qualche significativo passo avanti ma ancora con molte incertezze ; molte delle risoluzioni appaiono solo come buone intenzioni già evidenziate dalle precedenti COP ma senza ulteriori fatti concreti”.https://www.legambiente.it/news-storie/natura-e-biodiversita/cop-16-raggiunto-accordo-per-la-biodiversita/

Ne è un esempio l’obiettivo di ridurre i sussidi alle attività dannose per la natura di almeno 500 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Questo appare più come una buona intenzione, afferma Legambiente, in quanto “non è stata definita una cornice di riferimento ad azioni concrete che vincolino gli stati a coperture chiare rispetto al taglio di questi sussidi”.

Riguardo al ruolo dell’Italia, aggiunge l’associazione ambientalista, fa notare che gli organi istituzionali “in questa COP16 si sono mostrati del tutto assenti”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha totalmente sottovalutato l’importanza di questo appuntamento, oltre tutto svolto in casa propria. “Chiediamo un serio impegno per rispettare quanto stabilito in questo vertice internazionale e un’accelerazione nel recuperare anche i ritardi rispetto agli obiettivi 2030 fissati nella Strategia Europea per la biodiversità; tutto ciò, conclude l’associazione, è stato esplicitato anche nelle proposte indirizzate al Governo Meloni e riassunte nell’ultimo Report Natura selvatica a rischio in Italia”.[3]

Di tono simile l’intervento di Ferdinando Cotugno su Domani: “Cop16 è stata un pareggio, scrive il giornalista, nell’eterno duello geopolitico tra i blocchi. Se proprio dovessimo cercare un vincitore, sarebbe il blocco Brics. Sono loro ad aver preso in mano il negoziato nei momenti più critici, con la leadership esplicita del Brasile e il lavoro sporco della Russia dietro le quinte, e sono stati sempre loro ad aver fatto la proposta che ha sbloccato l’impasse”.

Anche WWF Italia interviene e commenta i lavori della COP16 scrivendo nel proprio sito (https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/cop16-2-accordo-fondamentale-su-finanza-per-biodiversita-ma-fondi-insufficienti/) che “a Roma, è stata tracciata la via da seguire per istituire un sistema efficace per mobilitare fondi per la Natura, concordando una tabella di marcia da qui al 2030, che include una decisione sulle modalità per gestire il nuovo meccanismo finanziario che dovrà essere adottato nel 2028.” Meccanismo finanziario, continua il comunicato, che, sostenendo l’attuazione a lungo termine della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica in modo equo, sarà in grado di contribuire a supportare le azioni a favore della biodiversità anche oltre il 2030. Tutto ciò è confermato dalla dichiarazione del Global Policy Director del WWF Internazionale, Efraim Gomez: “Le Parti hanno fatto un passo nella giusta direzione. Ci congratuliamo per aver raggiunto questi risultati in un contesto politico globale difficile. C’è consenso su come procedere per mettere in atto gli accordi finanziari necessari per fermare la perdita di biodiversità e ripristinare la natura. Tuttavia, questo accordo non è sufficiente. Ora inizia il vero lavoro. È preoccupante che i Paesi sviluppati non siano ancora sulla buona strada per onorare il loro impegno di mobilitare 20 miliardi di dollari entro il 2025 a favore dei Paesi in via di sviluppo. Investire nella Natura è essenziale per il futuro dell’umanità.”

Nel sito del magazine WIRED[4] si rimarca invece la latitanza dei rappresentanti italiani alla Conferenza (“L’Italia manda un rappresentante del governo solo in extremis. Alla faccia dell’ospitalità, e dell’ambiente”) e, oltre a descriverne i punti salienti, mette in evidenza quanto sia complessa la terminologia e cervellotici i meccanismi di questi consessi, “le mille perifrasi servono a prendere tempo, cautelandosi nei confronti degli (innumerevoli) imprevisti legati al clima politico”. Ed anche in questo caso è stato così, le decisioni chiave infatti – ovvero i dettagli operativi – sullo sviluppo dello strumento finanziario deciso a Roma, e la eventuale possibilità di crearne uno nuovo e separato, sono rimandate alle edizioni 2027 e 2028.

Particolarmente significative, per concludere questa rassegna di opinioni e commenti sulla COP16, le parole di Ferdinando Cotugno[5], dal podcast Areale, dove scrive che il risultato finale, come spesso accade, è un compromesso. “I parametri e le regole del gioco sono esplicitamente quelli chiesti dal sud globale: il fondo (e un nuovo modo di raccogliere e distribuire la finanza per la natura) deve essere «giusto, semplice, veloce, equo, inclusivo e non discriminatorio». Attualmente però questo percorso viene ancora fatto dentro la vecchia struttura – il Global Environmental Facility – quella che fa sentire i paesi ricchi più al sicuro che la biodiversità venga protetta come dicono loro, ma non è detto che sarà così a lungo, né che saranno Europa, Regno Unito, Australia o Canada a dare le carte, mentre gli Usa in questo negoziato sulla biodiversità non sono mai entrati”.

Giornata mondiale dell’acqua

L’altro argomento, come detto in apertura, è quello dell’acqua, declinato attraverso la giornata mondiale celebrata il 22 marzo scorso. Il motto di questa edizione è stato Salviamo i ghiacciai. Ne hanno parlato, intervistati da Elisabetta Tola e Roberto Zicchitella, in una speciale puntata di Radio3 Scienza e Radio3 Mondo[6], Florence Colleoni, glaciologa dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Andri Magnason, scrittore islandese, autore di Il tempo e l’acqua (Iperborea, 2020), Sara Creta, giornalista e autrice del documentario La bataille du Nil, Stefano Fenoglio, docente di gestione e tutela degli ecosistemi fluviali all’Università di Torino, Simone Garroni, direttore generale di Azione Contro la Fame Italia e Giulio Boccaletti, fisico dell’atmosfera e direttore scientifico del Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Se per la COP16 le notizie pervenute sono da considerarsi sufficientemente positive, sul tema ACQUA gli interventi nello speciale radiofonico, assieme alle tante informazioni e commenti reperibili nelle pagine web di associazioni ambientaliste e nei siti di informazione più sensibili a questo argomento, descrivono una situazione estremamente preoccupante in ogni angolo del pianeta.

Cominciando dal nostro paese, nel sito di informazione RINNOVABILI[7], è descritto quanto l’Italia sia in un “paradosso idrico”: pur tradizionalmente ricca d’acqua, essa deve fare i conti con infrastrutture obsolete, elevata dispersione idrica e impatti crescenti del cambiamento climatico.

La Giornata Mondiale dell’Acqua ogni anno pone l’attenzione su un tema specifico, che, per il 2025, come già detto, è riferito alla conservazione dei ghiacciai. Dall’acqua di fusione di questi in tutto il mondo, viene sottolineato dalle Nazioni Unite, dipende infatti direttamente la qualità della vita di circa 2 miliardi di persone.

Tornando al caso italiano, RINNOVABILI scrive che “nonostante la gravità della situazione, esiste un divario significativo tra la percezione dei cittadini e la realtà dei consumi. Secondo un sondaggio condotto da GROHE per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, l’80% degli italiani sottovaluta il proprio consumo domestico di acqua. Se il 28% è convinto di utilizzarne tra 1 e 10 litri al giorno, in realtà la media europea di consumo idrico pro capite si attesta sui 144 litri giornalieri, e i dati Istat mostrano che in Italia l’erogazione media giornaliera pro-capite è stabilmente sopra i 200 litri”.

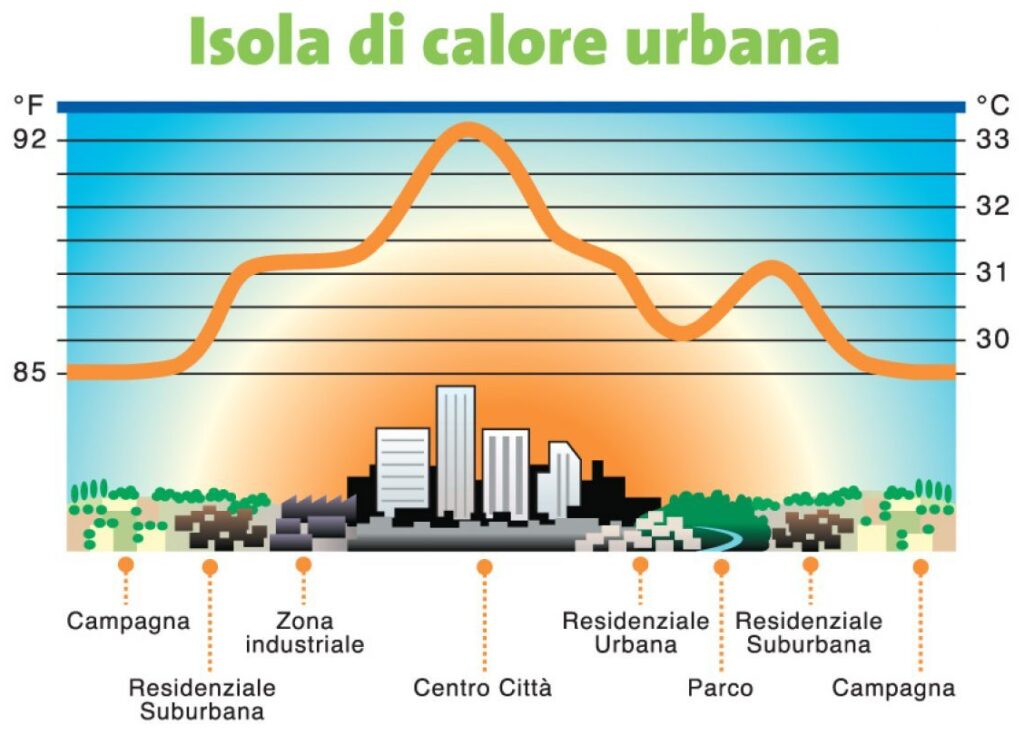

L’impatto del cambiamento climatico inoltre sta trasformando radicalmente il regime delle precipitazioni in Italia, con un’alternanza sempre più marcata tra periodi di siccità prolungata ed eventi di precipitazione estrema, mettendo a dura prova la capacità di gestione delle risorse idriche a livello nazionale e locale.

Gli eventi meteorologici estremi causati dal cambiamento climatico sono sempre più frequenti, e ciò comporta che “tutti i livelli di governo del territorio, e in particolare le città, devono affrontare sfide crescenti, dal gestire le acque piovane in modo sostenibile per ridurre il rischio di inondazioni ma, al tempo stesso, ottimizzarne il riutilizzo”.

Da consultare la pagina https://www.istat.it/infografiche/giornata-mondiale-dellacqua-2025/, dove, oltre alle utili informazioni contenute nelle infografiche, si trova il link del report Le statistiche dell’Istat sull’acqua. Anni 2020-2024.[8]

Altrettanto utile l’approfondimento nella pagina di FUTURAnetwork[9] – sito di dibattito nato da un’iniziativa dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – che affronta il pericolo di crisi idriche sempre più gravi in Italia a causa di estremi climatici e infrastrutture inefficienti.

“Il nostro paese, per le sue caratteristiche climatiche, è tra le aree del mondo maggiormente esposte al rischio di siccità”. Secondo il Rapporto ASviS 2024, tra il 2016 e il 2020 il 41,6% del territorio italiano ha vissuto almeno un mese di siccità estrema con gravi conseguenze, tra cui la riduzione della disponibilità di acqua potabile, un calo della produttività agricola e un aumento dei rischi di incendi.

Nelle pagine di https://ambientenonsolo.com/in-europa-il-marzo-piu-caldo-e-il-ghiaccio-marino-invernale-artico-meno-esteso/ di fine aprile scorso si legge come in Europa marzo 2025 sia stato il secondo più caldo a livello mondiale e il ventesimo mese degli ultimi 21 per il quale la temperatura media globale dell’aria superficiale è stata superiore a 1,5°C al di sopra del livello preindustriale.

A proposito della situazione dei ghiacciai invece, sempre il sito Ambientenonsolo, riporta che “il ghiaccio marino artico ha raggiunto a marzo la sua estensione mensile più bassa, 6% al di sotto della media, sulla base dei dati satellitari di 47 anni, e questo segna il quarto mese consecutivo in cui l’estensione del ghiaccio marino ha stabilito un minimo storico per il periodo dell’anno considerato”. Per quanto riguarda quello antartico, questo ha registrato la sua quarta estensione mensile più bassa per marzo, al 24% al di sotto della media.[10]

Meritano una menzione l’incontro del Comitato Milanese Acqua pubblica, che si è tenuto il 25 marzo scorso, dal titolo “Il futuro dell’acqua è nelle nostre mani”, e che ha visto la partecipazione di Duccio Facchini per Altreconomia (https://altreconomia.it/eventi/il-futuro-dellacqua-e-nelle-nostre-mani-incontro-del-comitato-milanese-acqua-pubblica-partecipa-per-altreconomia-duccio-facchini-sul-tema-i-consumi-dacqua-delle-olimpiadi-invernali/) e la mostra fotografica di Sebastião Salgado Ghiacciai.

Le Parole Giuste (https://asud.net/le-parole-giuste-festival-ii-ed/) è una rassegna di tre giorni che si è tenuta a fine marzo a Roma nelle sale di Industrie Fluviali e curata dall’organizzazione ecologista A Sud e dal magazine EconomiaCircolare.com in collaborazione con collettivi di giornaliste e giornalisti e con una rete di partner composta da case editrici, media indipendenti e realtà sociali: un festival di giornalismo d’inchiesta ambientale in cui linguaggi diversi si sono intrecciati per discutere e riflettere sul clima che cambia. Tanti i dibattiti e tanti gli intervenuti, da Luca Mercalli (climatologo e divulgatore scientifico) a Elisa Palazzi (climatologa UNITO), Ferdinando Cotugno (giornalista del quotidiano Domani e scrittore), Francesca Albanese (relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati), fino ad Andrea Baranes (Fondazione Banca Etica). Il lungo l’elenco dei partecipanti è consultabile nella pagina del festival al link sopra riportato. Se risulta impossibile fare una sintesi della tre giorni vale la pena, come esempio per tutti, citare Cultura Sostenibile[11], arte e cultura per la giustizia climatica e sociale, un programma di A Sud (https://asud.net/), EconomiaCircolare.com (https://economiacircolare.com/) e CDCA, Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (https://www.cdca.it/) che vuole “ispirare e costruire nel settore culturale una vera e propria leadership creativa climatica, per accompagnare operatrici ed operatori del settore culturale nelle azioni contro la crisi climatica e ambientale”.

Mobilitaria

Per concludere, tra i tantissimi eventi e rapporti sui più diversi argomenti che riguardano le problematiche ambientali, merita porre l’attenzione sulla edizione 2025 del rapporto Mobilitaria, presentata online lo scorso 22 maggio. Il rapporto è realizzato dall’organizzazione non profit Kyoto Club[12] e dall’Istituto Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IIA) che analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria al 2024 nelle 14 città metropolitane italiane. Al link (https://ambientenonsolo.com/presentato-il-rapporto-mobilitaria-2025/) del blog Ambientenonsolo è possibile seguire il webinar della presentazione del rapporto, mentre alla pagina https://www.kyotoclub.org/it/media-e-documenti/rapporti-e-documenti/2025/05/22/rapporto-mobilitaria-2025/ si può scaricarlo.

Note:

[1] https://www.italiaclima.org/cop16-biodiversita/

[2] Il GEF è una partnership di 18 agenzie – tra cui agenzie delle Nazioni Unite, banche multilaterali di sviluppo, entità nazionali e ONG internazionali – che lavorano con 183 paesi per affrontare le questioni ambientali più impegnative del mondo. https://www.unep.org/about-un-environment/funding-and-partnerships/global-environment-facility

[3] https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/natura-selvatica-a-rischio-in-italia/

[4] https://www.wired.it/article/cop-16-biodiversita-risultati-fondo/

[5] https://www.editorialedomani.it/ambiente/cop-16-biodiversita-roma-risultati-nuovi-equilibri-globali-areale-newsletter-cotugno-cgmlsjjy

[6] https://www.raiplaysound.it/audio/2025/03/Radio3-Scienza-del-21032025-0ae1526f-76bc-4440-9441-cc2a054fa285.html

[7] https://www.rinnovabili.it/clima-e-ambiente/acqua/giornata-mondiale-dellacqua-2025-world-water-day/

[8] https://www.istat.it/comunicato-stampa/le-statistiche-sullacqua-anni-2020-2024/

[9] https://futuranetwork.eu/focus/533-5566/tra-clima-estremo-e-infrastrutture-inefficienti-litalia-rischia-una-crisi-idrica-sempre-piu-grave

[10] Dati rilevati dal bollettino mensile del Copernicus Climate Change Service (https://climate.copernicus.eu/)

[11] https://asud.net/category/cultura-sostenibile/

[12] Kyoto Club è un’organizzazione non profit, creata nel febbraio del 1999, costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con l’Accordo di Parigi e con il Green Deal europeo.

Kyoto Club promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nei campi dell’efficienza energetica, dell’utilizzo delle rinnovabili, della riduzione e corretta gestione dei rifiuti, dell’agricoltura e della mobilità sostenibili, in favore della bioeconomia, l’economia verde e circolare.

In copertina: manifesto cop 16 sulla biodiversità, Roma – https://www.renewablematter.eu/cop16-biodiversita-riprendera-a-roma-a-febbraio-2025

Per leggere gli articoli e gli interventi di Gian Gaetano Pinnavaia su Periscopio clicca sul nome dell’autore