La stoffa delle donne /

Lucia Joyce, la Sirena dall’anima fragile

Lucia Joyce, la Sirena dall’anima fragile

Lei è Lucia.

Nasce a Trieste il 26 luglio 1907, secondogenita di James Joyce e Nora Barnacle, irlandesi entrambi. La madre ebbe un’infanzia complicata, era nata in una “work house”, una sorta di ospizio per persone incapaci di sostenersi economicamente e che qui trovavano un alloggio ed un impiego.

L’adolescenza di Nora non fu facile, costellata da distacchi, abbandoni, tragici eventi quali la prematura morte di due suoi giovanissimi fidanzati, eventi che condizionarono in modo importante la sua vita.

James e Nora si conobbero in Irlanda il 10 giugno 1904 ed il 16 giugno dello stesso anno iniziò tra loro una relazione sentimentale. Questa data verrà successivamente ripresa da Joyce per ambientare l’”Ulisse”, il suo più famoso romanzo che si svolge tutto in una sola giornata. Il 16 giugno, ancora oggi, per volere di alcuni amanti dell’opera di Joyce si celebra in tutto il mondo il “Bloomsday”, il “giorno di Bloom”, dal nome del protagonista del racconto.

Ma torniamo a parlare di Lucia. Si ipotizza che venne scelto il suo nome in onore della Santa patrona della luce, protettrice della vista. La leggenda narra che portasse aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa, indossando una corona di candele posta sul capo, per illuminare il suo incedere. Non è certo un caso che Joyce soffrisse già all’epoca di una patologia che gli provocava molto dolore agli occhi, fino a condurlo quasi alla cecità. Ma Lucia è anche il nome dell’eroina folle omicida, morta di dolore, che troviamo protagonista nella “Lucia di Lammermoor” di Donizetti, che Joyce citerà in un capitolo dell’”Ulisse”.

Lucia trascorre la sua infanzia ed adolescenza in una famiglia disfunzionale, con un padre dedito all’alcolismo, assiduo frequentatore di bordelli ed affetto da diverse patologie, ed una madre, anch’essa molto problematica, che avrà sempre un rapporto conflittuale con la figlia, non sopportandone la sensualità e la sua complicità con il padre. Nei confronti del fratello Giorgio, Lucia sviluppa un attaccamento morboso che le causerà molto dolore quando Giorgio deciderà di sposarsi ed allontanarsi dalla famiglia d’origine.

In questo clima, a dir poco complicato, crescerà Lucia, il tutto condito anche da precarie condizioni economiche e continui ed estenuanti trasferimenti e traslochi in giro per l’Europa, alla mercé delle legittime pretese dei creditori.

La famiglia Joyce approda così a Parigi. Lucia ama danzare, è la sua più grande passione e la “Ville Lumiere” offre un’ambiente estremamente fervido e ricco di stimoli. Era la Parigi degli anni Venti, “Les Annes folles” del dopoguerra, della danza a piedi nudi di Isadora Duncan, dei grandi coreografi che apporteranno molte idee innovative e saranno gli antesignani della danza moderna. La giovane e talentuosa danzatrice frequenterà le scuole più prestigiose, come l’Istituto Jacques Delcroze dove insegnava Raymond Duncan, filosofo, poeta e ballerino fratello di Isadora. Un guru moderno che impartiva ai suoi discepoli uno stile di vita ispirato alla cultura dell’antica Grecia, professando pacifismo e non violenza con la sua barba e capelli lunghi, ed i suoi vestiti stravaganti. Lucia ne subisce il fascino, spinta dalla necessità di liberarsi dalla figura ingombrante del padre o forse anche per trovare una “sua” strada e non essere solo riconosciuta come la figlia di un famoso scrittore.

Lucia è dotata di una grande creatività ed intelligenza corporea, la danza le permetterà di esprimere una libertà “rivoluzionaria”, che in questo periodo storico solo pochissime donne emancipate potevano permettersi.

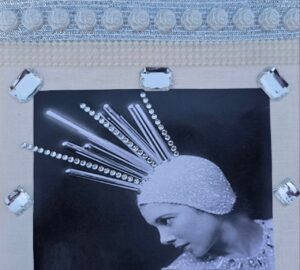

Nel 1929 la fotografa Berenice Abbot, assistente di Man Ray, la immortalerà in un meraviglioso scatto fotografico, “c’è qualcosa di selvaggio in quella postura, selvaggio e leggiadro”, mentre era intenta a provare un assolo della performance “La danza della sirena”, con la quale avrebbe partecipato al primo festival internazionale di danza al “Bal Bullier”, nel quartier latino di Parigi.

Lucia indosserà un costume disegnato e realizzato interamente da lei, un meraviglioso vestito da sirena, ornato da squame moiré d’argento, con una calotta aderente sul capo, anch’essa intessuta di scaglie, dalla quale spuntano lunghe ciocche di capelli biondissimi.

Ad assistere all’esibizione ci saranno proprio James Joyce accompagnato da un suo giovane assistente, Samuel Beckett, del quale Lucia era perdutamente innamorata. Il pubblico rimane incantato dalla sua esibizione, tanto che alla proclamazione di una ballerina francese quale vincitrice, e conseguente secondo posto per Lucia, il pubblico reagisce con fischi e proteste ed anche James e Samuel manifestano il loro dissenso, inveendo nei confronti della giuria. Nonostante la cocente sconfitta, Lucia trascorre le sue giornate danzando, utilizza il suo corpo per esprimersi e farsi arte, alla continua ricerca di una coreografia perfetta, passionale e mistica al tempo stesso.

Assieme ad un sestetto di ballerine, Le “Six de Rythme et Couleur”, gira l’Europa in tournée, esibendosi con uno stile innovativo e sperimentale. La sua carriera è ben avviata, non si sottrae a lunghi ed estenuanti allenamenti, tanto da portare il padre ad indirizzarla verso altre forme d’arte meno dispendiose dal punto di vista fisico. Quando Lucia sembra avere finalmente trovato il suo stile e la sua poetica del movimento, decide improvvisamente di smettere di danzare. Sprofonda in un forte disagio esistenziale iniziando a dare segni di instabilità mentale.

Le sue improvvise ed ingiustificate sparizioni, i suoi incontenibili scatti d’ira ed i suoi comportamenti stravaganti vengono giustificati dal padre che si rifiuta di accettarli come patologici, riconducendoli invece ad una estrema sensibilità e genialità.

Ma nel 1932 la situazione precipita, per una serie di traversie tra cui la fine della storia d’amore con Samuel Beckett, tanto che durante l’ennesimo alterco con la madre Nora, una Lucia fuori controllo lancia una sedia all’indirizzo della madre ed il fratello esasperato dall’ennesimo eccesso di collera ne decide un ricovero coatto in una “Maison Santé”.

E’ così che la “sirena” musa ispiratrice del padre, inizia tristemente il suo inesorabile declino.

Il padre non si rassegna, sente di essere la causa del male misterioso che affligge la figlia e tutto questo provoca in lui forti turbamenti. James sostiene che lui e Lucia “nuotano nella stessa acqua” e che “parlano la stessa lingua”, sembra averla compresa fin dal profondo dell’anima, “due anime di un medesimo tormento”. Per approfondire meglio lo stretto legame tra padre e figlia ci aiuterà la testimonianza di una cugina, che racconta di aver visto un giorno in casa Joyce una vera e propria sessione creativa tra i due, lei danzava mentre lui scriveva “Finnegans wake” come se attorno a loro non esistesse null’altro. Era uno specchiarsi inquieto e vicendevole, l’uno traeva la “linfa creativa” dall’altra e viceversa.

Al primo ricovero di Lucia ne seguiranno poi molti altri nelle migliori cliniche d’Europa. James dal canto suo, sempre più disperato per le penose condizioni della figlia, tenterà l’impossibile per evitarne l’internamento ed assumerà infermieri e dame di compagnia per consentirle di vivere il più possibile lontana dagli istituti di cura mentale. Procurerà a Lucia il “Veronal”, un potente barbiturico dagli effetti collaterali importanti che la giovane assumerà per lunghi periodi.

Le diagnosi che Joyce si sente ripetere dai luminari che interpella la definiscono “schizofrenica, nevrotica con ciclotimia, catatonica e simili”, Lucia sarà sottoposta ad una miriade di cure sperimentali, oltre a subire lunghi periodi di isolamento, camicie di forza, bagni gelidi ed i famigerati elettroshock. All’ inizio del ‘900, quando la psichiatria muoveva i suoi primi passi, era assai rischioso trovarsi intrappolati in un contesto così incerto.

“L’immagine della sua figliola sofferente lo torturava”, ecco dunque che James decide di rivolgersi ad un luminare della psichiatria, Carl Gustav Jung. Tra i due non scorre buon sangue, a causa di una serie di critiche che Jung aveva fatto all’opera di Joyce, l’”Ulisse”, scritta, a suo dire, da “una persona con severe restrizioni cerebrali”. Nonostante tutto la sfortunata Lucia diviene sua paziente per un periodo di appena quattro mesi, poiché tra i due non si instaura una relazione terapeutica soddisfacente dovuta al legame troppo forte che incatena Lucia al proprio padre e che nessuno riesce a scalfire. Tant’è che lo stesso Jung interrompe il trattamento, addirittura arrivando a distruggere inspiegabilmente tutta la documentazione clinica che riguarda la terapia stessa.

Molti anni dopo lo psichiatra dirà di Lucia “che è intrappolata nella psiche di James” e che bisognerebbe strapparla dalla sua orbita. Joyce contrappone a questa tesi l’idea che “lui e la figlia nuotano nella stessa acqua”, senza tuttavia convincere Jung che gli risponde seccamente “sì, ma lei sta annegando”.

Poco tempo dopo, nel 1941, James morì senza che nessuno si fosse preoccupato di avvisare Lucia, che poi lo apprese da un giornale. Lei rimase internata e sola al St Andrew’s Hospital di Northampton fino alla fine dei suoi giorni, colpita nel 1982 da un ictus fatale.

Solo Samuel Beckett le era rimasto in qualche modo vicino, contribuendo a pagare la retta che ne consentiva una degenza dignitosa e conservando nel suo portafoglio la famosa foto della “danza della Sirena”.

Ancora oggi, il 16 giugno, come ogni anno, nel cimitero di Kingsthorpe, dove riposa Lucia, lontana da tutti i suoi familiari sepolti nella lontana Svizzera, vengono letti brani dell’”Ulisse”.

Si spengono così le luci della ribalta, ma la danza della Sirena continuerà a perpetuarsi nel tempo, richiamando a sé il suo Ulisse in un eterno volteggiare di passione e mistero.

Grazie Caterina, per questa esperienza, la lettura e l’immagine che hai creato mi hanno portata in una storia che non conoscevo e nella stesso tempo in un mondo che conosco. Mi ha colpito tantissimo

Grazie, non conoscevo questi aspetti della vita di Joyce e di Beckett. Sono appassionata di danza e coinvolta nel mondo di chi convive con il disagio mentale. Mi ha colpito il fascino della figura di Lucia come artista. E mi commuove la vicenda umana, così simile a tante altre ma anche così unica. Una storia preziosa che ci insegna molto, anche che lo spirito delle persone che hanno illuminato il mondo non muore mai, nonostante tutto. Ma servono altre persone, come te, che conservano quella luce.