Pizzeria Vecchia Spal

Del suo funerale l’ho saputo soltanto il giorno dopo.

Zenone non lo vedevo da un paio di mesi. Ogni settimana andavo alla sua pizzeria di via Concia a mangiare la mia solita bufalina, ma a servire trovavo sempre e soltanto Adelmo, suo nipote.

Colpa mia, non ci ho proprio pensato che non si facesse vedere in giro per problemi di salute. A suo nipote non m’è nemmeno venuto in mente di chiedergli come stesse il nonno, perché non avrei mai immaginato che quella vecchia stanga potesse ammalarsi. È che ogni tanto aveva le sue paturnie e stava senza farsi vedere per qualche settimana. Poi, una sera lo ritrovavi tra i tavoli che raccontava a questo e quello le sue storielle, come sempre.

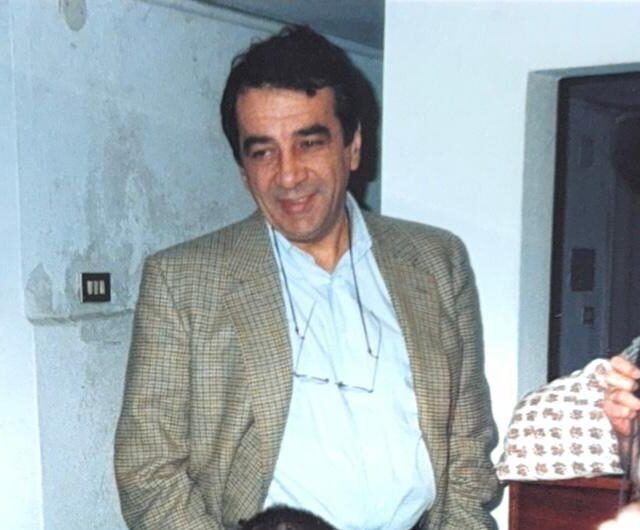

Certo, aveva superato gli ottanta ormai, ma era un pezzo d’uomo d’un metro e novanta per oltre un quintale. Per noi era sempre stato una roccia. Zenone e la sua pizzeria c’erano da sempre, almeno da quando ho memoria. E tutti noi del circolo biancazzurro li immaginavamo entrambi indistruttibili ed eterni. Lui era il nonno di tutti e il suo locale era caldo e accogliente come una seconda casa.

Pochi giorni dopo aver appreso della sua morte ho saputo che a settembre aveva fatto una polmonite dalla quale era guarito ma che l’aveva indebolito molto. Per scongiurare una ricaduta gli avevano detto d’uscire il meno possibile e soprattutto d’evitare i luoghi affollati. Era per questo che in pizzeria non si vedeva più.

Alla fine m’han detto che la causa della morte è stato un attacco di cuore nel sonno. Secondo i suoi famigliari la sera prima andò a letto presto perché si sentiva più stanco del solito. Quando la mattina entrarono in camera sua per svegliarlo, sembrava che dormisse profondamente ma s’accorsero che era freddo e non respirava più.

Visto la fine che fanno i vecchi malati negli ospedali, dopotutto credo si sia scelto il modo migliore per andarsene da sto mondo.

Ricordo ancora le tante volte che si sedeva al nostro tavolo e ci raccontava di quando giocava nella Spal. Gli piaceva soprattutto ricordare quel giorno che aveva conosciuto Paolo Mazza in persona venuto a far visita alla squadra giovanile. Il presidente gli aveva stretto la mano complimentandosi perché – diceva – l’allenatore puntava molto su di lui. E prima d’andarsene, il commendatore l’aveva salutato con l’augurio di vederlo presto in prima squadra.

Lo raccontava con gli occhi lucidi, si commuoveva sempre quando parlava della sua parentesi da calciatore. Ed era vero che era una promessa, almeno finché non ebbe quell’incidente.

Lui che tornava sempre a casa dagli allenamenti con la bici, che piovesse o nevicasse, col gelo d’inverno e l’afa d’estate. Però il giorno dell’incidente la colpa fu tutta della nebbia, la maledetta, che in quello strano inizio giugno aveva ingabbiato Ferrara e provincia dentro una cortina grigia da non veder niente da qui a lì. Della botta tremenda ricordava ben poco, soltanto che pedalava sullo stradone di ghiaia per Boara dove abitava coi suoi, che sentì un urto fortissimo che lo fece volare giù nel canale alla sua destra, poi il buio totale. E meno male che l’autista del camioncino che l’aveva investito si fermò a prestargli soccorso, sennò sarebbe rimasto tramortito in acqua col rischio d’annegare.

Zenone ci disse che si svegliò dal coma soltanto il giorno dopo al Sant’Anna, e che dell’incidente non si ricordava niente. Si ritrovò immobilizzato a letto con entrambe le gambe fratturate, una forte lussazione alle vertebre lombari, una commozione cerebrale, e una promettente carriera da calciatore appena cominciata e già finita.

Ricordo che nelle sue parole si poteva cogliere ancora una tale amarezza che pareva che la cosa gli fosse appena capitata.

Raccontò che, tra cure e riabilitazione, per tornare a camminare come prima ci mise quasi un anno. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, dopo aver soffiato sulle candeline della sua torta immaginaria, una sorta di pagnotta addolcita nel latte e caffè d’orzo, prese le stampelle e le lanciò fuori dalla finestra. Lo fece d’istinto come spesso gli succedeva, e fu liberatorio. Quel giorno aveva festeggiato i suoi diciott’anni e il suo ritorno a usare le gambe come tutti gli altri, o quasi. Infatti ricominciò a camminare, andare in bicicletta e fare qualsiasi altra cosa… tranne che giocare a pallone.

Fu un duro colpo per tutti. Per i suoi genitori che speravano di riscattarsi da una vita di sacrifici col successo del loro unico figlio maschio. Per il suo allenatore che vedeva in lui un giovane talento pronto per la serie A.

E fu un duro colpo che lo stesso Zenone non riuscì mai a superare completamente. Lo si capiva dai discorsi che faceva tutte le volte che si fermava a parlare al nostro tavolo. In fondo raccontava sempre le stesse storie, anche se lo faceva in modo divertente. Aveva la battuta pronta con tutti e il sorriso sempre stampato in faccia, però s’avvertiva in lui un certo non so che di malinconico.

E già, i sogni spezzati non smettono mai di far male, te li porti dentro tutta la vita come una spina piantata nel fianco. Ogni tanto la senti che ti punge, soprattutto quando ripensi al passato.

Come poteva essere e com’è stato, se solo quella dannata nebbia fuori stagione non si fosse messa in mezzo a cambiargli la vita per sempre.

Zeno Traboni, il gigante della difesa, fisico prestante, velocità e piedi buoni. Per le sue caratteristiche fisiche e tecniche veniva impiegato come un jolly. Mancino naturale, giocava a sinistra come terzino, ma all’occorrenza veniva impiegato al centro come stopper e regista difensivo. Un gioiello del vivaio, un ferrarese doc col sangue biancazzurro. A diciassette anni giocava ancora nel campionato dei cadetti, ma aveva il futuro garantito in prima squadra e sarebbe stato una sicura bandiera della Spal.

Zeno il futuro campione, e invece poi… Zeno lo zoppo!

Dalle fratture a femore e tibia era guarito abbastanza bene, ma era stato il danno alla schiena a causargli una specie di menomazione permanente. All’ospedale, subito dopo l’incidente, per le lesioni alla spina dorsale s’era temuta la paraplegia, cioè che potesse perdere l’uso delle gambe. Invece la sua forte tempra l’aiutò in qualche modo a scongiurare il peggio e lentamente, dopo mesi di dolorosa fisioterapia, tornò a una vita normale. Anche se quell’andatura strana e un po’ buffa, che per noi era il suo biglietto da visita, faceva capire a tutti, ogni volta che lo vedevamo camminare, che da quel fatidico tre giugno del ‘57 non era stato più in grado di correre.

Fu questa la principale conseguenza del suo incidente, e fu questo il problema che gli precluse la carriera di calciatore.

Eppure, quando si trovava ancora in ospedale – come raccontava sempre – era convinto che, una volta guarito, avrebbe potuto riprendere a giocare. E ne erano convinti anche quelli della società che gli fecero avere un biglietto d’auguri firmato da tutti i suoi compagni di squadra e dal mister in persona.

Ricordo come fosse ieri di quando Zenone venne a sedersi al mio tavolo e, avendo io appena finito la mia pizza, m’offrì un caffè e un ammazzacaffè.

Aveva lo sguardo assorto e sorseggiammo il nostro caffè in religioso silenzio. Poi, versandomi la sua speciale grappa in un bicchierino, mi disse: «Senti, t’ho mai raccontato della partita in cui avrei dovuto esordire in serie A?»

«No… non mi pare!»

«Vuoi che te la racconto? Guarda che è interessante sai!»

«Certo Zeno, m’hai messo curiosità… Raccontami!»

E Zenone, con gli occhi che gli brillavano, iniziò così a raccontare.

«Dunque guarda, è stato il lunedì del mio incidente… Alla fine dell’allenamento venne Tabanelli, propria lu, l’allenatore dei titolari, a dirmi che domenica sarei andato a San Siro con la prima squadra. Che sarei andato in panchina e che c’era la possibilità di entrare al posto di Vinyei che aveva preso un pestone durante la gara contro la Triestina. Se non recuperava l’avrei sostituito io!»

Fece una pausa scolandosi il suo grappino. Io feci altrettanto e lui mi riempì di nuovo il bicchiere. Poi riprese il racconto.

«Capito ragazzo? Avrei debuttato contro il Milan… a diciassette anni appena compiuti! Sarei stato il giocatore più giovane della squadra a giocare in serie A, al più zovan ad tuti… E naturalmente non vedevo l’ora di dirlo a mio padre e mia madre. Forse è per questo che non ho visto quel camion. Correvo come un matto, a cureva come ‘n mat… Su quello stradone, poi con quella nebbia… Ma non vedevo l’ora d’arrivare a casa e dirlo a tutti!» fece un sospiro, «Vacca boia che fregatura! Invece che a San Siro son finito al Sant’Anna!»

Era vero purtroppo, come dargli torto? Il destino gli aveva giocato proprio un brutto scherzo. Zeno ebbe l’incidente lunedì sera, mentre tornava a casa dall’allenamento, e poco prima il suo allenatore gli aveva comunicato che la domenica successiva avrebbe esordito in serie A. Non si può superare una roba del genere, pensavo. E infatti Zenone, dopo oltre cinquant’anni, ci rimuginava ancora.

Diceva sempre che se avesse avuto vent’anni e l’incidente gli fosse capitato adesso, con le cure che ci sono ora, sarebbe potuto guarire del tutto anche nella schiena. Avrebbe ripreso a giocare come prima e la sua carriera di calciatore non si sarebbe interrotta sul nascere, ne era assolutamente convinto.

Dopo un altro grappino Zenone parlò finalmente di quella partita. «Allora, se non ricordo male ci mancava ancora un punto per avere la certezza matematica di restare in serie A. Andare a giocare a Milano con la prima in classifica che aveva lo scudetto già in tasca non sarebbe stata una passeggiata, ma ci dava la speranza che un pari era possibile, e quei ragazzi s’erano convinti che almeno un punto l’avrebbero portato a casa…» Bevve d’un sorso l’ennesimo grappino e me ne versò ancora un altro. «Quell’anno lì il Milan era proprio forte, e infatti ha vinto lo scudetto… Ma quella domenica l’abbiamo battuto uno a zero con un gol… speta pur… di Di Giacomo!»

«Avevate fatto il colpaccio Zeno!» dissi io.

«Avevate? Casomai loro… Io non c’entro, ero all’ospedale!»

«Vabbé, cosa vuol dire? Eri anche tu uno di loro, anche se non hai giocato.»

«Sì sì, diciamo così… Comunque ricordo che fu una vera festa!»

La sua voce s’incrinò, quel ricordo l’aveva emozionato, anche se cercava in tutti i modi di nasconderlo. «Prosit!» esclamò.

Buttammo giù altri due grappini.

«La verità è che erano tutti motivati a riscattare la sconfitta in casa contro la Triestina della domenica precedente. E giocarsi la salvezza contro il Milan a San Siro è stato uno stimolo in più per tirar fuori gli attributi. Pensa che Vinyei è stato il migliore dei nostri!»

«Chi, quello che avresti dovuto sostituire!?»

«Esatto! Sono sicuro che se fossi andato con loro, se agh fuss stà anca mi, avrei guardato tutta la partita in panchina… Per come s’era messa in campo, sarebbe stato un rischio far entrare un debuttante di diciassette anni. Quella domenica lì l’ungherese ha fatto il fenomeno!»

«Dici? Magari saresti entrato lo stesso per sostituire qualcun altro…»

«Mah… chi può dirlo? Forse avrei giocato al posto di Boldi che aveva sostituito Lucchi rimasto a casa per una borsite. Me lo ricordo bene Lucchi, veniva sempre a trovarmi qui in pizzeria. Io e Gelio siamo stati amici fino alla sua morte, nel novantanove.»

«Me lo ricordo anch’io Gelio Lucchi… s’era messo a fare l’assicuratore, mi pare.»

«Già è vero!»

«E tu ti sei messo a far le pizze!»

«Sì, ma le mie pizze son buone. Dì la verità!»

Ridemmo e lui mi versò il quinto grappino. «Fortuna che son venuto a piedi!» dissi, «Anche sta grappa è buona, Zeno…»

Mi sentivo la lingua grossa, e non sapevo quanto avrei ancora tenuto. Ma Zenone reggeva l’alcol più di tutti noi messi insieme e non dava segni di cedimento. «Riprosit!» brindammo di nuovo, poi riempimmo il sesto bicchierino.

«È Nardini Riserva! Ne ho due casse in magazzino…» specificò.

La bottiglia era quasi vuota, così decisi di darmi un limite e che una volta finita avrei detto basta.

Zenone però non la voleva smettere né di brindare e né di raccontare.

«Pensa che quella domenica abbiamo battuto il Milan per la prima volta… erano i più forti, non una squadretta qualunque! Ci giocava Liedholm, il mio idolo…»

«Già… me l’avevi detto che t’ispiravi a lui.»

«Sì beh… lui era un centrocampista e faceva il regista. Io ero difensore…» sospirò, «Lui è stato un campione, io non son stato nessuno!»

«Non sminuirti Zeno, qui tutti sanno quanto eri bravo a giocare…»

«Ma tu mi hai mai visto giocare? M’at mai vist?»

«No, però chi t’ha visto giocare diceva che eri bravo, e poi lo sapevano tutti, dai…»

«Quelli che m’han visto giocare son morti tutti oramai… Non è rimasto più nessuno… più nisun!»

«Però quella maglia è rimasta!» risposi io indicando la parete in fondo alla saletta.

Zenone puntò lo sguardo in quella direzione, strinse gli occhi e s’accertò che nella saletta fossimo rimasti soltanto noi due. «Speta!» disse. S’alzò da tavola e andò a prendere la cornice appesa alla parete.

La cornice era grande e conteneva una vecchia maglia azzurra della Spal, tutta ricoperta di firme. Appoggiò il cimelio sul nostro tavolo, mostrandomelo con orgoglio.

Io quella maglietta l’avevo già vista tante volte. Ogni volta che ero andato a mangiare la pizza da Zeno, lei era sempre stata lì al centro della parete.

Era un pezzo di storia della Spal: una maglia da gioco appartenuta a Zeno che i giocatori reduci dalla vittoria contro il Milan, quel famoso nove giugno del ’57, gli avevano fatto avere qualche giorno dopo, mentre lui era ricoverato in ospedale.

Me lo disse proprio quella sera. «Queste sono le firme di tutta la squadra. È stata… una dimostrazione d’affetto!» disse, «Questa maglia era mia e il povero Carminati, che lavorava come magazziniere lì al campo della Spal dove m’allenavo, me la portò in ospedale firmata da tutti… C’è anche la firma di Tabanelli…»

Zenone riempì altri due grappini lasciando la bottiglia vuota, capii che sarebbero stati gli ultimi della serata. E meno male, pensai. Ma capii anche che quella bevuta l’avrei ricordata a lungo, perché prima d’allora non l’avevo mai visto, il mio vecchio amico, emozionarsi a quel modo. Complice la grappa, senz’altro. Ma complice anche e soprattutto quel passato di ricordi dolciamari che Zenone, proprio quella sera, aveva deciso di condividere col sottoscritto.

«Fu proprio Duilio Carminati ad aver l’idea, l’è stà lu… Era amico di mio padre, han fatto la guerra assieme… Fu lui che andò dai ragazzi a fargli firmare la mia maglia!» spiegò.

«Davvero un bel gesto.» dissi io.

Lui annuì. «Da bon… In quel momento è stato il più bel regalo che potevano farmi!»

Prese in mano il bicchiere e lo rigirò tra le dita guardandone a lungo il contenuto. Compresi che i suoi pensieri erano altrove, persi in quel lontano passato.

«Con quest’omaggio mi hanno voluto dire che mi consideravano uno di loro, nonostante quello che m’era successo.» disse, «In quei giorni ero fermo a letto ma tutti avevano la speranza, io per primo, che sarei tornato a giocare… Invece è andata com’è andata.»

«Comunque sia, Zeno, lasciatelo dire… tu sei un grande!»

«Ah sicuro… un gran pizzaiolo!»

Ridemmo di nuovo e buttammo giù l’ultimo grappino. S’era fatto veramente tardi e sentivo che una micidiale sonnolenza alcolica stava rapidamente prendendo il posto dell’ebbrezza provocata dai sette grappini di Zenone. Era tempo di tornare a casa.

«Stasera mi hai fatto davvero un gran regalo a sopportare tutte le mie chiacchiere, amico mio.» disse.

«Il regalo l’hai fatto tu a me, Zeno.» risposi, «Le tue storie sono un tuffo nel passato che fa bene al cuore, credimi!»

Mi abbracciò e ci salutammo.

Dopo quella sera lo rividi e gli parlai altre due o tre volte. Sempre nella sua pizzeria, sempre circondato da amici e gente che gli voleva bene. Tutti se lo ricordano per la sua gentilezza sincera e per quel suo buonumore contagioso che metteva a proprio agio chiunque. Io ho avuto il privilegio di conoscerne la malinconia, un sentimento intimo che ha condiviso con pochissimi di noi.

Ora sono al cimitero di San Luca e, siccome al funerale non c’ero, sto andando a trovarlo adesso per salutarlo un’ultima volta.

Suo nipote Adelmo m’ha detto che la cappella di famiglia si trova sulla destra in fondo al vialetto centrale. Eccola!

Ho già un groppo alla gola e so che quando vedrò la sua foto sulla lapide sarà difficile trattenere le lacrime…

Eccoti qui Zeno. Sono venuto a trovarti come mi ero ripromesso, pronto a leggere il tuo epitaffio e commuovermi… E invece no.

Come solito, pure stavolta mi hai spiazzato e, anche se mi bruciano gli occhi, sei riuscito a strapparmi l’ennesimo sorriso.

Sulla lapide di marmo bianco avorio, appena sotto la tua foto, è incisa una frase a caratteri maiuscoli:

RAGAZZI STATE ALLEGRI,

SON TORNATO A GIOCARE.

Nota

Questo racconto fa parte del volume fresco di stampa “‘Tifosi spallini per sempre’, il grande racconto della passione biancoazzurra. Edizioni della Sera, AA.VV., a cura di Cristiano Mazzoni.

In copertina:

La formazione protagonista dell’impresa di San Siro, quando la Spal sconfisse i padroni di casa del Milan di Liedholm e Schiaffino già campione, guadagnandosi la salvezza con una giornata d’anticipo.

Portiere: Renato Bertocchi

Difensore: Benito Boldi

Difensore: Alberto Delfrati

Difensore : Jeno Vinyei

Centrocampista: Guglielmo Costantini

Centrocampista: Edoardo Dal Pos

Centrocampista: Carlo Novelli

Attaccante: Pietro Broccini

Attaccante: Beniamino Di Giacomo

Attaccante: Adelmo Prenna

Attaccante: Nils-Ake Sandell

Allenatore: Paolo Tabanelli

Presidente: Paolo Mazza

Il 9 giugno 1957, la penultima domenica di campionato, la Spal espugnò il Meazza battendo i campioni rossoneri per uno a zero con un gol di Beniamino Di Giacomo. Grazie a quella vittoria i biancazzurri poterono continuare la loro avventura in serie A.