Presto di mattina. Immaginazione analogica

Immaginazione analogica

Quiete, maturità impende dal cielo.

Non più io, sono gli alberi felici

che parlano e le rose e le acque vive

nei salti, e le città

sublimi dove salgono i sentieri.

E quest’ora eternamente propizia

che rimane da vivere, nel sole

alta e sempre futura.

(Mario Luzi, Linfe, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 112).

L’immaginazione analogica è la nostra capacità di “fare salti”, stabilire relazioni, intuire, riconoscere, combinare ciò che accomuna immagini, realtà, esperienze, atteggiamenti, situazioni tra loro molto differenti che sembrano così distanti da apparire irraggiungibili, inconciliabili. Quest’ora di grazia è fondamentale nel processo della creatività umana, un invito alla danza.

Il pensiero dei bambini nei primi anni di vita è analogico, saltellante, danzante; balzando da una immagine all’altra vedono l’invisibile ed è forse anche per questo che il Regno dei cieli è dato a loro. Nel passaggio dall’oscurità alla luce, in modo aurorale dunque, essi intuiscono riflessi e trovano la totalità nella disseminazione dei frammenti, vedono corrispondenze tra le divergenze; in ciò che è disconnesso, a poco a poco, riconoscono il legame che li tiene insieme.

L’immaginazione analogica ha la capacità di farci nuovi, svegli; è l’imminente e sospesa linfa della creatività di cui parla il poeta. Eccentrica e policentrica, essa porta lontano da sé: «Non più io», ma l’altro, verso altre cose, regioni e mondi, va saltando di balza in balza incontrando di continuo sentieri aperti o vie di fuga. La sua ora è l’ora sempre propizia, solare, incombente, sempre vitale verso l’in-alto e l’in-avanti.

Essere nuovi come la luce a ogni alba

come il volo degli uccelli

e le gocce di rugiada:

come il volto dell’uomo

come gli occhi dei fanciulli

come l’acqua delle fonti:

vedere

la creazione emergere

dalla notte!

(D. M. Turoldo, Non vi sono fatti precedenti, O sensi miei…1948-1988, Rizzoli, Milano 1994, 352).

Così anch’io, sul presto di mattina, ho provato a fare salti per dilatare l’alba e la sua preghiera, e ritornare a credere nell’infinito coro di ogni cosa, iniziando dall’inno mattutino della liturgia:

Già l’ombra della notte si dilegua,

un’alba nuova sorge all’orizzonte:

con il cuore e la mente salutiamo

il Dio di gloria.

E da lì una spinta, un primo balzo in compagnia del poeta «che ci insegna la parola e ci rapisce» (Carlo Bo).

Rifulge il sole in te

Con l’alba che è risorta.

Può ripiegarmi a credere

Un mare tanto lieto?

(G. Ungaretti, Vita d’uomo, Mondadori, Milano 1996, 322).

Un altro balzo

M’illumino

M’illumino

d’immenso

[con un breve

moto

di sguardo]

(ivi, 65).

Qui la poesia è riportata come era inizialmente e poi connotata da un titolo e con coordinate di tempo e di luogo: Mattina, Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917. Ora nel testo attuale restano solo in due, faccia a faccia, cuore a cuore: l’illuminato e l’immensità, come un fondersi mistico nella luce del singolo e del tutto; diffusiva luce ed ogni cosa ne resta rischiarata.

Una metamorfosi, un vedersi l’immenso nel finito, il frammento nella totalità, il particolare nell’universale. L’infinito per Ungaretti è l’intero mondo che si rispecchia nella luce, una partecipazione vitale all’intero universo in un momento preciso di tempo e di luogo. Un’esperienza di intimità della persona con l’immensità della luce per ogni dove.

E poi un balzo ancora, dei gemiti l’ascolto

Dall’ampia ansia dell’alba

Svelata alberatura.

Dolorosi risvegli.

Foglie, sorelle foglie,

Vi ascolto nel lamento.

Autunni moribonde dolcezze

(ivi, 103).

Un balzo alato oltre le mortali ansie

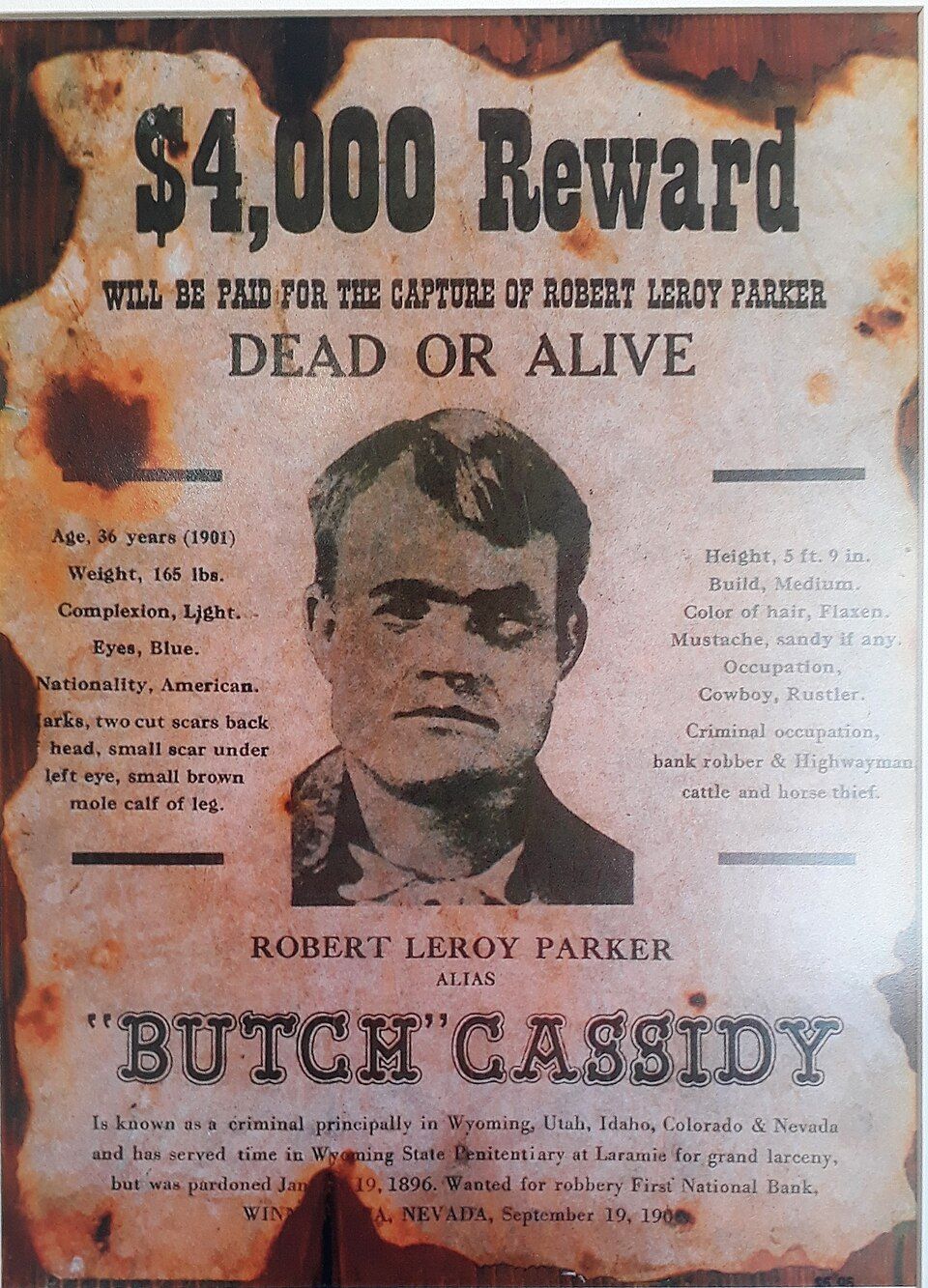

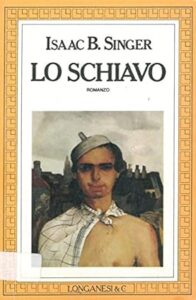

«Il giorno incominciò con il verso di un singolo uccello. Tutti i giorni lo stesso uccello, lo stesso verso. Era come se la piccola creatura annunciasse l’avvicinarsi dell’alba alla sua nidiata. Jacob aprì gli occhi… Nella stalla continuava a regnare l’oscurità, ma il rosso dell’alba splendeva attraverso uno spiraglio della porta.

Jacob si drizzò a sedere e pose termine alla sua ultima porzione di sonno. Ancor prima di lavarsi, aveva mormorato: “Ti ringrazio”, una preghiera che non nomina il nome di Dio e che pertanto può essere pronunciata prima delle abluzioni.

Jacob si drizzò a sedere e pose termine alla sua ultima porzione di sonno. Ancor prima di lavarsi, aveva mormorato: “Ti ringrazio”, una preghiera che non nomina il nome di Dio e che pertanto può essere pronunciata prima delle abluzioni.

Una vacca si mise in piedi e voltò la testa cornuta, guardando dietro di sé quasi fosse curiosa di vedere in qual modo un uomo iniziava la sua giornata. I grandi occhi dell’animale, quasi tutti pupilla, rispecchiarono il color porpora dell’aurora.

“Buon giorno, Kwiatula”, disse Jacob. “Hai dormito bene, vero? … Spalancò la porta della stalla e vide le montagne susseguirsi nella lontananza. Alcune di quelle cime, dai versanti coperti di foreste, sembravano vicinissime, giganti con verdi barbe. La nebbia che si alzava dai boschi, simile a tenui riccioli, fece sì che Jacob pensasse a Sansone.

Il sole in ascesa nel cielo, lampada celeste, gettava su ogni cosa un acceso splendore. Qua e là un filo di fumo saliva verso l’alto da una vetta, come se le montagne stessero bruciando dentro. Un falco, con le ali tese, planava tranquillo con una strana lentezza, tale da trascendere tutte le ansie terrene; parve a Jacob che l’uccello avesse volato ininterrottamente sin dai tempi della creazione…

Volse il viso ad oriente, guardando dritto dinanzi a sé, e recitò le parole sacre. Le balze splendevano nella luce del sole e, non lontano, un vaccaro modulò uno yodel indugiando con la voce su ogni nota risonante di desiderio, quasi che anch’egli fosse tenuto lì in cattività e anelasse a strapparsi alla schiavitù e ad essere nuovamente libero»

(I. B. Singer, Lo schiavo, Longanesi, Milano 1964, 13-14; 16).

Altri due, infine, spiragli di luce, anche se è notte

Al mattino tu ritorni sempre

Lo spiraglio dell’alba

respira con la tua bocca

in fondo alle vie vuote.

Luce grigia i tuoi occhi,

dolci gocce dell’alba

sulle colline scure.

Il tuo passo e il tuo fiato

come il vento dell’alba

sommergono le case.

La città abbrividisce,

odorano le pietre –

sei la vita, il risveglio.

Stella sperduta

nella luce dell’alba,

cigolio della brezza,

tepore, respiro –

è finita la notte.

Sei la luce e il mattino.

(Cesare Pavese, Poesie, Mondadori, Milano 1971, 198).

Per coprire le case e le pietre di verde

– sì che il cielo abbia un senso – bisogna affondare

dentro il buio radici ben nere. Al tornare dell’alba

scorrerebbe la luce fin dentro la terra

come un urto. Ogni sangue sarebbe più vivo:

anche i corpi son fatti di vene nerastre.

E i villani che passano avrebbero un senso

(ivi, 84-85)

Pronti sempre a dar conto della speranza che è in voi

Questo è il compito della teologia: dare ragione del sapere del vangelo per orientare l’esistenza e porla di fronte a una decisione andare verso la vita o la morte. Non è conoscenza fine a se stessa, un intellettualismo, ma ricerca di quel grumo di cielo rappreso nelle viscere umane. Essa interpella la libertà ad allearsi con l’intelligenza della fede, che non è in alternativa o in contrapposizione alla libertà, ma lascia intraversare il dischiudersi possibile dell’incontro tra Dio e l’uomo.

Così a chi vuol dire Dio oggi è chiesto di non estraniarsi da una cultura plurale, di osare l’ascolto di altri linguaggi possibili, altri spazi, per far sorgere e interagire in sé ciò che gli altri portano nel pensare, nel dire e nel vivere. Al multiculturalismo e alla multireligiosità non si può più estraniarsi, né rimandare l’incontro e il confronto con esperienze spirituali di altre tradizioni religiose, neppure con il sentire profondo di ogni persona strada facendo.

Ed è altrettanto vitale per la “teo-logia”, che le sue parole scaturiscano da un’esperienza mistica temuta dai teologi e, per questo, tenuta lontana da loro per tanto tempo. Ma non dovrebbero invece danzare insieme? È giunta l’ora che le sue parole attraversino la notte oscura di una bruciante comunione quella di un mistero di amore. I mistici sono “neve ardente” così Pio XI definì proclamandola santa la mistica carmelitana Teresa Margherita Redi (Arezzo, 15 luglio 1747 – Firenze, 7 marzo 1770).

“La dolcezza della canna da zucchero sta nella giuntura” (Proverbio della Tanzania)

È così che anch’io sento l’immaginazione analogica una presenza salutare, gioiosa, pratica di innesti; una congiunzione e giuntura appunto di accrescimento che apre orizzonti e vie nuove, che collega il passato ed il futuro, la memoria e la speranza come i giunti in una canna da zucchero.

Essa mi offre la possibilità di accedere al mistero cristiano di Dio con linguaggi e modelli che non siano solo della tradizione giudaico-cristiana o della teologia scolastica, ma pure dei mistici e dei poeti e di coloro che amano perdutamente e, nel perdersi, gustano nell’amaro anche la dolcezza degli incontri; sono analogie di immagini prese dalla letteratura, dalla poesia e dagli scritti di altre religioni, o dalle narrazioni e storie sapienziali o tragiche della gente che si incontra strada facendo nella vita quotidiana.

Cercare Dio nascosto nei frammenti

Cercare Dio nei frammenti è cercarlo nelle forme dell’esperienza, anche quelle marginali o in apparenza insignificanti, dei fragili, degli invisibili, dei rinchiusi, degli scartati o dei falliti. Come brandelli di racconti non appena accostati l’uno all’altro, ma tessuti insieme, canovacci come parabole del regno, perché anche in quelli c’è un vangelo nascosto che viene annunciato a noi proprio oggi.

L’unico vangelo, il bel e buon annuncio per tutti, va così considerato non al di fuori, ma disseminato in ogni frammento di umanità dentro e attraverso le diversità particolari e le forme frammentarie, deboli o forti, riuscite o fallite dell’esperienza umana, ascoltati e ospitati in noi. Anche questi frammenti sono abitati da speranza. In essi prende forma colui che ha detto “Avevo fame mi, hai dato da mangiare… straniero mi hai accolto, malato e in carcere e mi hai visitato”. Anche queste sono tutte immagini analogiche, conformi a colui che ricapitola in sé tutti e tutte le cose.

Frammenti sparsi di speranza

Fare teologia in virtù dell’esperienza attraverso il metodo della correlazione e dell’immaginazione analogica è stata proprio la riflessione del teologo statunitense David Tracy (1939-2025) discepolo di Bernard Lonergan (1904-1984) lo studioso gesuita ideatore di un metodo teologo e del suo linguaggio in dialogo con la modernità.

Su questo tracciato Tracy ha sentito così la necessità di sviluppare una teologia aperta, non ripetitiva e non definitiva anche se non priva di rischi. Ha coniugato la tradizione cristiana e la sua rivelazione con le altre tradizioni religiose e con le comuni esperienze della vita nelle sue forme plurali, e tutto questo proprio attraverso il metodo dell’immaginazione analogica.

Così per Tracy: «La teologia è il tentativo di stabilire delle correlazioni reciprocamente critiche tra una interpretazione della tradizione cristiana e una interpretazione della situazione contemporanea» (Concilium, 6/1994, 45).

«È chiarissimo, quello che ora possediamo sono frammenti della nostra eredità e nuovi frammenti di situazioni culturali nuove. E, grazie a questi frammenti particolarissimi, troviamo la speranza di una vera cattolicità come “unità nella diversità”…

Allora può darsi che i nostri frammenti – premoderni, moderni e postmoderni – non si limitino a puntellare le nostre rovine, né semplicemente ci aiutino a rimuovere la totalità – tentazioni di pensiero, totalitarie e colonizzanti, provenienti da errate versioni di cattolicità.

Può darsi, invece, che ci ritroviamo con un tipo tutto diverso di speranza: più modesta, più disposta ad ammettere la nostra attuale situazione cattolica policentrica, più onesta nell’insistere che i frammenti sono il nostro possesso migliore e che tutte le forme cattoliche – tutti i frammenti premoderni, moderni e contemporanei – sono la nostra migliore speranza di creare una nuova “unità nella diversità”, degna tanto della grande tradizione pluralistica che del presente ecclesiale policentrico e culturalmente post-eurocentrico» (Frammenti e forme. Universalità e particolarità oggi, in Concilium 3/1997, 178).

Forma Christi

Tracy ricorda che l’auto-rivelazione di Dio in Gesù Cristo, come punto focale della fede e della teologia, dischiude ad un tempo il sé a se stesso, agli altri e al mondo e ne manifesta la loro interrelazione. Ognuna di queste realtà illumina e arricchisce le altre anche con rilievi critici e apre a nuovi significati là dove vi si coglie similitudini, sintonie anche flebili.

Sottolineando la corrispondenza tra la figura di Gesù Cristo e le forme della realtà, egli riconosce che il Risorto non è solo il centro del cosmo e della storia, ma ne è anche la forma, quella che precorre le altre forme e le caratterizza con la sua impronta perché secondo Paolo (Col 1,16-17) tutto è stato creato, donato per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è “il mistico del mondo”, il mistero radicato e rivelato nel Dio indicibile e inconoscibile: l’altro del mondo; e tuttavia è colui che è nel e per il mondo forma plasmatrice di forme e suo futuro.

L’immaginazione analogica consente pure di riconoscere le differenze, così da mettere al centro della teologia l’alterità in senso etico-politico. Il volto dell’altro – direbbe Emmanuel Lévinas – mi interpella e, se riconosciuto, libera dal desiderio di totalità e di manipolazione, aprendo invece della totalità che è immagine chiusa in se stessa, quella dell’infinito, immagine che resta aperta ed apre ad ogni altro infinito possibile, quello di ogni persona e di ogni destino. Lì si fa trovare l’Altro. Così la domanda da porsi prima di ogni altra domanda non sarà: “Dio dove sei?” ma: “fratello, sorella dove sei?”

Vegliare come un pastore il gregge

Interpretando Gilbert Durand (L’immaginazione simbolica, 121) potrei dire che l’immaginazione analogica, è facoltà gioiosa, ma incalzante che provoca l’universo e noi, senza sosta, a vegliare sull’umano che rischia di perdersi in quel sonno che genera lupi.

E quale allora il lavoro del teologo? Il suo sguardo sul mondo? Lo stesso penso di ogni persona in cerca di giustizia. Lo stesso del poeta che scrive:

Il lavoro del poeta

Compito dello sguardo che s’offusca

non è sognare o piangere, è vegliare

come un pastore il gregge, e richiamare

ciò che rischia di perdersi nel sonno.

(Philippe Jaccottet, Il barbagianni. L’ignorante, Einaudi, Torino 1992, 105).

E con Jaccottet, per ora, l’ultimo balzo passeggiando sotto gli alberi:

«Da uno sguardo all’altro, tra un bagliore e il successivo vi erano delle distanze tese come dei fili invisibili, distanze che bisognava percorrere, cammini oscuri che bisognava prendere una buona volta affinché l’intera immagine riflessa nello specchio avesse un senso; e allora quel senso avrebbe forse potuto resistere anche all’alba, all’irruzione del giorno e alla frantumazione stessa dello specchio.

«Da uno sguardo all’altro, tra un bagliore e il successivo vi erano delle distanze tese come dei fili invisibili, distanze che bisognava percorrere, cammini oscuri che bisognava prendere una buona volta affinché l’intera immagine riflessa nello specchio avesse un senso; e allora quel senso avrebbe forse potuto resistere anche all’alba, all’irruzione del giorno e alla frantumazione stessa dello specchio.

Da un’immagine all’altra scivola il pensiero felicemente, come in sogno. Le invisibili, distanze che bisognava percorrere, cammini oscuri che bisognava prendere una buona volta affinché l’intera immagine riflessa nello specchio avesse un senso; e allora quel senso avrebbe forse potuto resistere anche all’alba, all’irruzione del giorno e alla frantumazione stessa dello specchio.

Le immagini sono come delle porte che si aprono una dopo l’altra, permettono di scoprire nuovi alloggi e mettono in comunicazione focolari che sembravano incompatibili; un animo desideroso di onestà ne trarrebbe così tanta gioia se fossero assolutamente prive di un fondamento reale? Non si dovrebbe pensare piuttosto che, pur restando sempre inverificabili, ci portino verso la verità nascosta attorno a noi o dentro di noi? O anche che ricostruiscano ogni volta nell’animo del sognatore delle chiarezze sempre nuove e sempre da ricomporre?».

(Ph. Jaccottet, Passeggiata sotto gli alberi, Marcos y Marcos, Milano 2021, 74-75).

Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.