Credo che sia importante partire con una chicca. Quando il Comandante Hugo Chavez, notoriamente astemio, rivelò nel 2008 di masticare abitualmente pasta di foglie di coca, una sorta di chewing gum tradizionale ed artigianale tipica dell’America Latina che – chiunque voglia tenersi lontano da pregiudizi e stereotipi razzisti e colonialisti – sa essere una delle tante usanze quotidiane delle popolazioni nuestramericane. Durante un discorso lungo quattro ore dinnanzi all’Assemblea Nazionale, Chavez affermò: «Mastico coca ogni giorno, al mattino (…) e guardate come sto. (…) Ve la consiglio» – mostrando i bicipiti agli interlocutori e dichiarando chiaramente che come Fidel Castro gli inviava «il gelato Coppelia e molte altre cose» che gli arrivavano «regolarmente dall’Havana», così anche il presidente Boliviano Evo Morales lo omaggiava di «pasta di coca». Gli indigeni boliviani e peruviani masticano foglie di coca regolarmente, come stimolante, regolatore della pressione, per non sentire la fame e durante i rituali ancestrali del culto di Pachamama, essendo tutto questo consentito dalla legge. Spiegava a tal riguardo il Miami Herald – quotidiano statunitense pubblicato a Miami dal 1903 di proprietà della The McClatchy Company – che la “pasta di coca” è un prodotto semiraffinato, che determina assuefazione e che viene fumata come il basuco, ovvero il residuo dell’estrazione della cocaina base, di pessima qualità e altamente nocivo[3].

Eppure, a partire da folkloristiche dichiarazioni di analisti colombiani e venezuelani, per l’Occidente colonialista, razzista e ignorante questo era simbolo dell’avallo di Chavez alla cocaina, nonché la prova che il Venezuela Bolivariano fosse un “narco-Stato” e persino “un atto illegale da parte di un capo di stato”. Ne seguirono dichiarazioni schizofreniche da parte di personalità legate a Miami e alla destra venezuelana: «È un altro segnale che Chavez ha perso completamente il senso del limite» – ha commentato Anibal Romero, docente di scienze politiche all’università di Caracas, aggiungendo – «Dimostra che Chavez è fuori controllo». «Nel momento in cui afferma di consumare pasta di coca, ammette di consumare una sostanza che è illegale, tanto in Bolivia che in Venezuela» – affermò Hernan Maldonado, osservatore politico boliviano residente a Miami, aggiungendo – «Di più, si tratta di una vera e propria accusa a Morales di essere un narcotrafficante» per avergli invitato la pasta di coca.

La realtà era molto diversa. I governi di Hugo Chavez si sono contraddistinti per la lotta al narcotraffico, sull’onda di quella che è stata la ferrea e intransigente lotta intrapresa ormai da decenni dal socialismo cubano contro la droga che periodicamente viene ribadita[4]. Basta recarsi in Venezuela per vedere con i propri occhi il lavoro anti-droga da parte della Polizia Bolivariana negli aeroporti.

Più volte in passato agenti DEA e FBI hanno espresso ammirazione verso le rigorose politiche antidroga dei comunisti cubani. Il Venezuela chavista ha sempre seguito il modello anti-droga cubano inaugurato da Fidel Castro in persona attraverso cooperazione internazionale, controllo del territorio, repressione delle attività criminali.

Spesso come argomentazione per sostenere che la Rivoluzione Bolivariana è una “dittatura criminale”, si afferma che il Venezuela sia un “narco-Stato” che inonda gli Stati Uniti di cocaina. Si tratta di una notizia veicolata dalla propaganda neocoloniale occidentale (USA ed europea) e spesso cavalcata dalle destre venezuelane in funzione anti-chavista, come successo nelle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024.

Come ha scritto giustamente la giornalista Geraldina Colotti, un giornalista serio dovrebbe chiedersi chi l’ha fatta circolare e perché, e chi l’ha alimentata con dichiarazioni fornite agli Stati Uniti in cambio di benefici giudiziari: come l’ex capo dei servizi segreti venezuelani, Ugo Carvajal, poi passato nel campo di Guaidó e degli autoproclamati, secondo cui il Cartel de los Soles avrebbe dovuto invadere gli Usa con la cocaina proveniente dal Venezuela.

Il termine “Cartel de los Soles” (Cartello dei Soli) è apparso per la prima volta nel 1993. È stato coniato da due giornalisti venezuelani, Juan Carlos Issa e Rafael J. Poleo, durante un’inchiesta su due generali della Guardia Nazionale, Ramón Guillén Dávila e Orlando Hernández Villegas. Il nome deriva dalle insegne a forma di sole che i generali venezuelani di alto rango portano sulle loro uniformi, che sono diventate il simbolo di questa presunta rete di narcotraffico all’interno delle forze armate. Tutto questo avveniva il 1993, durante la Quarta Repubblica, quindi ben lontano dall’inizio della Rivoluzione Bolivariana. L’anno prima, il 4 febbraio, c’era stata la ribellione civico-militare dei militari progressisti guidati dall’allora tenente colonnello Hugo Chávez Frías, anche contro la corruzione delle Forze Armate, la cui dottrina e pratica erano dettate da quelle nordamericane, e la cui corruzione era palese e farraginosa come lo era quella della società di allora.

Rafael J. Poleo, fondatore e direttore della rivista settimanale venezuelana Zeta, una delle più influenti voci di opposizione nel panorama mediatico del paese, ha poi trasferito a piè pari quella sua scoperta per fare il proprio gioco politico contro il chavismo e al servizio degli Stati uniti.

Nel 2015, 82 giornali latinoamericani, più l’ABC spagnolo e El Diario de las Américas di Miami, pubblicarono in prima pagina articoli che sostenevano che Diosdado Cabello – vicepresidente del PSUV e ora Ministro dell’Interno, della Giustizia e della Pace, all’epoca presidente dell’Assemblea Nazionale – fosse il capo del Cartel de los Soles – il presunto “super-cartello internazionale della droga” che permetterebbe al governo chavista venezuelano di arricchirsi – e che fosse stato incriminato per questo motivo in un tribunale di New York. I giornalisti Earle Herrera e Tania Diaz guidarono un’indagine e stilarono un rapporto che dimostrava che, in realtà, non c’erano notizie, nessuna denuncia in tribunale e nessuna fonte che potesse confermare ciò che 82 giornali avevano riportato come uno scoop lo stesso giorno. Diosdado decise di sporgere denuncia e da allora, ci sono stati ricorsi e ancora ricorsi, fino a quando – dopo 8 anni – la Corte Suprema di Giustizia non si è pronunciata a suo favore nel 2022, condannando il proprietario di El Nacional, Miguel Henrique Otero, a risarcire il danneggiato. Essendo nel frattempo Otero fuggito in Spagna, sono stati espropriati i locali del quotidiano, che Diosdado non ha tenuto per sé, ma ha devoluto al popolo, perché fossero la sede dell’Università Internazionale della Comunicazione (LAUICOM).

Nessun giornale di quelli che hanno calunniato Diosdado Cabello ha consentito un diritto di replica, secondo i criteri mitici del “pluralismo dell’informazione”, né tantomeno ha dato notizia della devoluzione di Cabello. Anzi, la menzogna è stata rimessa in circolo dopo qualche tempo come se niente fosse.

Il caso è stato riportato nel libro La comunicación liberadora (pubblicato con l’Università Internazionale della Comunicazione, LAUICOM) scritto dalla stessa Tania Diaz, ma intanto, diversi grandi quotidiani internazionali avevano avallato la falsa notizia, incuranti delle smentite.

Il meccanismo delle fake-news istituzionali è un circolo perverso che si alimenta da sé e occulta l’inesistenza di una fonte attendibile. Come affermava Diaz, è stata inscenata una “triangolazione mediatica contro il Venezuela” perché El Nacional citava El Diario de las Américas, che a sua volta faceva riferimento ad ABC, che a sua volta citava El Nacional. Si alimentavano a vicenda. Per tutti, Diosdado era “l’uomo forte del regime”, il capo del narcotraffico.

Ma la storia non finisce qui. Nel 2019, Trump rincara la dose e definisce il Presidente costituzionale del Venezuela, Nicolas Maduro, “il narcotrafficante più potente al mondo”, oltre ad accusarlo di armonizzare quello che sarebbe il Cartel de los Soles. Secondo questa narrazione, il governo venezuelano avrebbe messo in atto un complotto per inondare gli Stati Uniti con “qualcosa come 200-250 tonnellate di cocaina”.

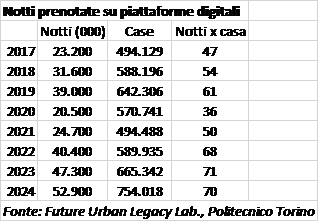

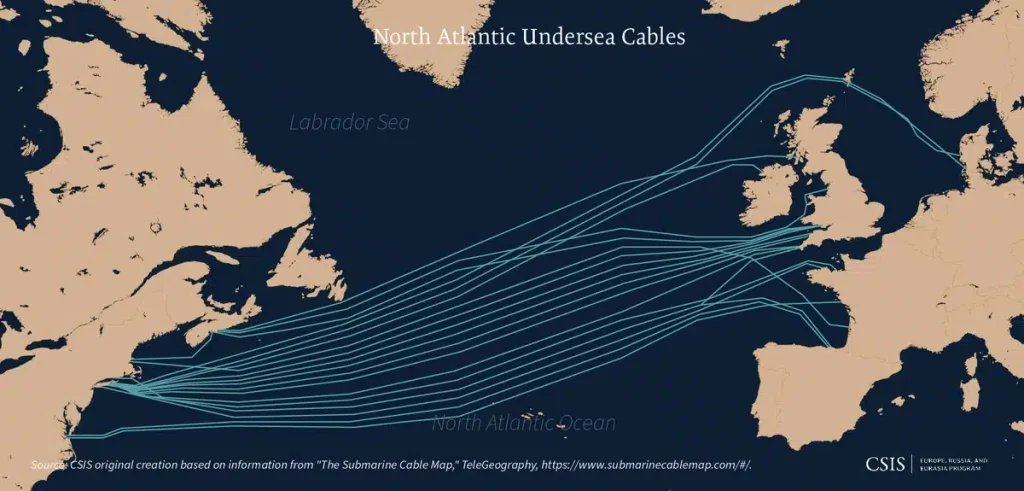

Sebbene tale cifra appaia alta, è importante sapere che gli Stati Uniti sono il maggiore consumatore mondiale di cocaina; la Colombia è il maggiore produttore; e che il Venezuela non coltiva coca, non produce cocaina e, secondo le cifre del governo nordamericano, meno del 7% del totale della droga dal Sud America transita in Venezuela e che meno del 10% del traffico globale di cocaina attraversa il Paese[5], come mostrano le mappe sotto (la regione dei Caraibi orientali comprende la penisola di Guajira in Colombia).

Queste mappe, prodotte rispettivamente da Drug Enforcement Agency e Comando Meridionale degli Stati Uniti, sollevano immediatamente dubbi sul perché il Venezuela sia il Paese preso di mira.

Il mito secondo cui il Venezuela è un “narco-Stato” fu sfatato nel 2017 dall’Ufficio di Washington in America Latina (WOLA) – un think tank di Washington che generalmente sostiene le operazioni di regime-change degli Stati Uniti nella regione – nonché dalla FAIR, 15 y Ultimo, Misión Verdad, Venezuelanalysis e altri enti e siti di giornalismo investigativo.

Pino Arlacchi, già sottosegretario generale dell’ONU e direttore dell’UNDCCP (ufficio ONU per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine), ha affermato nel 2019:

«La notizia dell’incriminazione del Presidente Maduro e di membri del suo governo per traffico di droga mi ha lasciato senza parole. Osservando la persecuzione contro il Venezuela ne ho viste tante, ma sinceramente non pensavo che l’associazione per delinquere al potere negli Stati Uniti si spingesse fino a questo punto. Dopo aver fatto una rapina da 5 miliardi di dollari delle risorse finanziarie del Venezuela depositate nelle banche di 15 paesi. Dopo aver messo in atto un blocco dell’intera economia del paese tramite sanzioni atroci, rivolte a colpire la popolazione civile per spingerla a ribellarsi (senza successo) contro il suo governo. E dopo un paio di falliti tentativi di colpo di stato, ecco la mossa finale, la calunnia più infamante. Il colpo è talmente fuori misura che non penso abbia conseguenze di rilievo. Né le Nazioni Unite, né l’Unione europea, né la maggioranza degli Stati del pianeta che lo scorso settembre hanno votato a favore dell’attuale esecutivo del Venezuela e del suo Presidente durante l’Assemblea generale dell’ONU, daranno il minimo peso a questo episodio di guerra asimmetrica. Non succederà nulla perché non esiste la minima prova a sostegno della calunnia secondo cui il Venezuela ha inondato gli Stati Uniti di cocaina negli ultimi anni. Sono rimasto interdetto anche perché mi occupo di anti-droga da una quarantina di anni, e non ho mai incontrato il Venezuela lungo la mia strada. Prima, durante e dopo il mio incarico di Direttore esecutivo dell’UNODC (1997-2002), il programma antidroga dell’ONU, non ho mai avuto occasione di visitare quella nazione perché il Venezuela è sempre stato al di fuori dei maggiori circuiti del traffico di cocaina tra la Colombia – il principale paese produttore – e gli USA, il principale consumatore. Non esiste se non nella fantasia malata di Trump e soci alcuna corrente di commercio illegale di narcotici tra Venezuela e Stati Uniti».

Era lo stesso Arlacchi che invitava a consultare le due fonti più importanti sul tema: il World Drug Report 2019, ovvero l’ultimo rapporto UNODC sulle droghe[6]; e il National Drug Threat Assessment del dicembre 2019, documento della DEA, la polizia antidroga americana[7].

Secondo quest’ultimo, il 90% della cocaina introdotta negli USA proviene dalla Colombia, il 6% dal Peru e il resto da origini sconosciute. “Se in quel 4% rimanente ci fosse stato anche il profumo del Venezuela, esso non sarebbe passato inosservato. Ma è il rapporto ONU che fornisce il quadro più dettagliato, menzionando il Messico, il Guatemala e l’Ecuador come le sedi di transito della droga verso gli Stati Uniti. E l’assessment della DEA cita i celebri narcos messicani come i maggiori fornitori del mercato USA” – sottolineava Arlacchi.

Nel 2020 il Dipartimento di Stato USA, durante l’Amministrazione Trump, stabilisce vergognosamente una taglia da 15 milioni di dollari sulla testa del Presidente costituzionale del Venezuela, Nicolas Maduro Moros, offrendola a chi avrebbe collaborato al suo arresto. Maduro viene accusato – dagli USA – di essere il capo di un «narco-Stato» che, in collaborazione con una fazione dissidente delle Farc colombiane, era responsabile di «inondare gli Stati Uniti di cocaina». Durante l’amministrazione “democratica” di Joe Biden, la taglia passa dai 15 ai 25 milioni.

Nel 2020, lo stesso Arlacchi, intervistato da Ruggero Tantulli per Il Periodista, affermava che le accuse di narcotraffico e di narcoterrorismo al Presidente Nicolas Maduro e al Venezuela Bolivariano erano “spazzatura politica”: «Sono accuse assurde. Mi occupo di droga da più di 40 anni, ho scritto un po’ di libri sul tema e sono stato ai vertici dell’antidroga mondiale. Non mi è mai capitato di dovermi occupare di Venezuela e non l’ho mai visitato quando ero all’Onu perché non ce n’era bisogno. Sono falsità clamorose: non c’è un solo rigo sul traffico di droga dal Venezuela agli Usa nei documenti americani e dell’Onu. Sono andato a rileggere tutti gli ultimi rapporti della Dea (Drug Enforcement Administration, ndr). L’ultimo è di tre mesi fa. La produzione e le rotte sono quelle classiche». Affermava Arlacchi: «La produzione mondiale di cocaina è, grosso modo, così ripartita: in Colombia il 70%, in Perù il 20% e in Bolivia il restante 10%. La mediazione per arrivare negli Stati Uniti, che sono il principale mercato di consumo del mondo, avviene attraverso i narcos messicani, ma questo lo sanno anche i bambini. Dal lato del Pacifico ma anche dei Caraibi. Una rotta più marginale, poi, passa per Ecuador e Guatemala, quindi per l’America centrale. Ma questi sono tutti dati conosciutissimi, infatti nessuno sta prendendo sul serio queste accuse, nemmeno chi è contro Maduro».

Secondo Arlacchi si trattava dell’ennesimo

tentativo di ingerenza e di colpo di stato:

«E’ una guerra non convenzionale. Gli americani non possono più fare colpi di stato “alla vecchia maniera” con la Cia e i marines, anche perché Maduro ha un ottimo sistema di intelligence e protezione personale. Tentativi, comunque, ne sono stati fatti e ne vengono fatti, ma senza successo. Gli Usa non riescono a sottomettere il Venezuela anche perché con Guaidó hanno scelto una strategia totalmente sbagliata. Juan Guaidó è adesso totalmente isolato. Il blocco economico e finanziario non sta portando alla ribellione contro il governo. Scartata l’invasione militare, quindi, non resta che il character assassination

, l’assassinio morale. Ma queste accuse sono un colpo a vuoto per qualunque osservatore obiettivo, un colpo che finirà per rafforzare l’idea che il Venezuela sia vittima di una aggressione da parte degli Stati Uniti».

L’11 agosto 2024 l’ANSA pubblicava una notizia insolita: “Gli Stati Uniti stanno tenendo una serie di colloqui segreti per convincere il presidente venezuelano Nicolas Maduro a lasciare il potere in cambio della grazia. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal secondo le quali l’amministrazione Biden ha messo “tutto sul tavolo” per convincere il leader venezuelano ad andarsene prima della fine del suo mandato a gennaio. Maduro deve affrontare una serie di incriminazioni da parte del dipartimento di Giustizia americano e nel 2020 gli Usa hanno messo una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che potessero portare al suo arresto.”[1]

Oltre a propagandare la bufala del “narco-Stato”, l’ANSA e i media mainstream atlantisti ed occidentali hanno diffuso l’idea che ci fosse in atto una trattativa tra USA e il governo bolivariano affinchè Maduro lasciasse la presidenza in cambio della cancellazione della taglia sulla sua testa. La notizia della presunta trattativa oltre ad essere falsa, era stata smentita anche dalla stessa Casa Bianca che ha definito “falsa” la notizia rilanciata, precedentemente, dal Wall Street Journal [2].

Lunedì 19 agosto 2024, è lo stesso Dipartimento di Stato USA, che attraverso il vice portavoce principale Vedant Patel, smentisce categoricamente la falsa notizia di una amnistia per Maduro e per altri alti funzionari venezuelani. Ancora una volta emergono le falsità e la guerra mediatica contro il Venezuela. Anche la Casa Bianca smentisce ma non rinuncia alla sua azione destabilizzatrice contro il Presidente Maduro e la Costituzione Bolivariana del Venezuela.

A luglio 2025, Trump ha firmato una direttiva in cui dava istruzioni al Pentagono di usare la forza militare contro alcuni “cartelli della droga” che il suo governo ha classificato come “organizzazioni terroristiche”. Quasi in contemporanea, gli Usa hanno dichiarato che una di queste organizzazioni si chiama Cartel de los Soles, e che è capeggiata dal presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Una canagliata subito ripresa ed enfatizzata dall’estrema destra venezuelana e dalla stampa mainstream occidentale filo-atlantista, che avalla l’accusa di “narco-Stato”.

Ad agosto 2025, gli Stati Uniti raddoppiano assurdamente – in contrasto con il diritto internazionale – la ricompensa offerta a chiunque fornisca informazioni utili all’arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro e sul suo Ministro dell’Interno affinché possano essere processati per “traffico di droga e corruzione”. La taglia passa da 25 a 50 milioni di dollari. La decisione di raddoppiarla è stata annunciata dal procuratore generale Pam Bondi, alla quale il Ministro degli Esteri di Caracas Yvan Gil ha risposto definendo la scelta “patetica” e “propaganda politica”, usata dagli Stati Uniti per distrarre l’opinione pubblica dal caso Jeffrey Epstein. Il fine inoltre è incolpare il Venezuela Bolivariano dell’immissione negli Usa di cocaina tagliata con fentanyl. Dichiarazioni nuovamente assurde che non rispecchiano i dati ufficiali mondiali sul traffico di droga.

Come afferma Pino Arlacchi in un recente articolo su Il Fatto Quotidiano (ripubblicato da Pressenza Italia): “Il Rapporto Onu 2025, recentemente pubblicato, è di una chiarezza cristallina: solo una frazione marginale della produzione di droga colombiana passa attraverso il Venezuela nel suo cammino verso Usa ed Europa. Il Venezuela, secondo l’Onu, ha consolidato la sua posizione storica di territorio libero dalla coltivazione di foglia di coca, marijuana e simili, nonché dalla presenza di cartelli criminali internazionali. Il documento non fa altro che confermare i 30 rapporti annuali precedenti, che non parlano del narcotraffico venezuelano perché questo non esiste.”

(

(

(Foto di Infografica da Limes narcotraffico Sud America)

I dati sono chiari: solo il 5% della droga colombiana transita attraverso il Venezuela. Afferma Arlacchi: “Ben 2.370 tonnellate – dieci volte di più – vengono prodotte o commerciate dalla Colombia stessa, e 1.400 tonnellate passano dal Guatemala. Sì, avete letto bene: il Guatemala è un corridoio di droga sette volte più importante di quello che dovrebbe essere il temibile “narco-Stato” bolivariano. Ma nessuno ne parla perché il Guatemala è a secco dell’unica droga non naturale che interessa Trump: il petrolio. Il paese ne produce lo 0,01% del totale globale.”

Anche il Rapporto Europeo sulle Droghe 2025 dell’Unione Europea, basato su dati reali e non su wishful thinking geopolitici, non cita neppure una volta il Venezuela come corridoio del traffico internazionale di droga, e ignora del tutto il Cartel de los Soles.

Secondo il Rapporto Europeo, la cocaina è la seconda droga più usata nei 27 paesi Ue, ma le sue fonti principali sono chiaramente identificate: Colombia per la produzione, America centrale per lo smistamento, e varie rotte attraverso l’Africa occidentale per la distribuzione finale. In questo scenario, Venezuela e Cuba non ci sono.

L’Europa ha bisogno di dati affidabili per proteggere i suoi cittadini dalla droga, quindi produce studi accurati.

Gli Usa hanno bisogno di giustificazioni per il loro bullismo petrolifero, quindi producono propaganda mascherata da intelligence. Eppure, anche le menzogne USA hanno un limite: quando sono smentite dalle sue stesse istituzioni anti-droga.

I Rapporti della DEA 2024 e 2025, infatti, affermano chiaramente che il Venezuela non è toccato dal narcotraffico mondiale.

L’Amministrazione per il Controllo delle Droghe degli Stati Uniti (DEA) ha riconosciuto nei suoi rapporti annuali (rapporti “National Drug Threat Assessment” del 2024 e del 2025) che gli Stati Uniti hanno un rapporto strutturale con il traffico di droga. Ha ammesso problemi estremamente gravi, come il fatto che la popolazione è immersa nel consumo di vari tipi di droghe e che il Paese è l’epicentro delle reti di traffico di droga, essendo produttore, mercato di destinazione di stupefacenti e una grande macchina finanziaria del denaro della droga.

Nel rapporto del 2024 si afferma che “i cartelli messicani ottengono carichi di diverse tonnellate di cocaina in polvere e base di cocaina dai trafficanti sudamericani, per poi contrabbandarla attraverso rotte terrestri o fluviali costiere in America Centrale, o via mare verso isole caraibiche come Porto Rico e Repubblica Dominicana, prima di introdurla negli Stati Uniti”.

In questo riferimento alle rotte caraibiche, non viene fatto alcun cenno al Venezuela. Nel rapporto del 2025, la DEA afferma che la maggior parte dei sequestri di cocaina sono stati effettuati in California, al confine con il Messico, dimostrando che gran parte del traffico di tale stupefacente avviene attraverso rotte terrestri e marittime nell’Oceano Pacifico.

In entrambi i rapporti, la DEA cita specificamente Colombia, Perù e Bolivia come paesi produttori di cocaina e fa riferimento a Messico, El Salvador, Honduras, Guatemala, Porto Rico e Repubblica Dominicana come punti chiave della rotta della cocaina verso gli Stati Uniti.

La DEA ammette nei suoi rapporti del 2024 e del 2025 che gli Stati Uniti sono il fulcro del riciclaggio di capitali provenienti dal traffico internazionale di droga. Sottolinea che sul suolo statunitense operano riciclatori di denaro che prestano i loro servizi a diverse organizzazioni criminali.

La DEA indica metodi quali case di cambio di criptovalute, portafogli digitali, trasferimenti di tipo mirror, compravendita di beni mobili e immobili tramite agenzie immobiliari statunitensi e altri meccanismi esistenti nel sistema bancario nordamericano.

Secondo la DEA, e come affermato dall’ONU (ONU contro la droga e il crimine, UNODC), il Venezuela non è un Paese produttore di droga. C’è solo un piccolo accenno al cosiddetto “Tren de Aragua” nel rapporto DEA del 2025, dopo che è stato classificato come “organizzazione terroristica”. Si tratta di un riferimento fondato su prove segrete, che non lo sarebbero se avessero un minimo di consistenza e fossero supportate da altre fonti. “Come può un’organizzazione criminale così potente da meritare una taglia di 50 milioni di dollari, essere completamente ignorata da chiunque si occupi di antidroga al di fuori degli Usa?” – si è domandato Arlacchi.

Infatti né nel rapporto del 2025, né in quello del 2024, né in nessun altro rapporto precedente della DEA, compare da nessuna parte il cosiddetto Cartel de los Soles, poiché il Venezuela non figura come Paese produttore di cocaina nemmeno secondo lo stesso governo statunitense, il quale invece mediaticamente lancia accuse false.

Il Cartel de los Soles è una finzione comunicativa ed esiste solo sui tavoli di progettazione propagandistica del governo statunitense, dell’opposizione venezuelana e della destra internazionale.

Il Cartel de los Soles è una creatura dell’immaginario trumpiano. Il “cartello della droga” che sarebbe “guidato dal presidente del Venezuela Maduro” non viene citato né nel rapporto del principale organismo mondiale antidroga né nei documenti di alcuna agenzia anticrimine europea o di altra parte del pianeta.

Quello che viene venduto su Netflix come un “super-cartello della droga” in Venezuela, è in realtà un miscuglio di piccole reti locali, di qualche episodio di corruzione, un tipo di criminalità spicciola che si trova in qualsiasi Paese del mondo, inclusi gli Usa, dove – come ha ricordato Arlacchi – “muoiono ogni anno quasi 100 mila persone per overdose da oppiacei che nulla hanno a che fare col Venezuela, e molto con Big Pharma americana.”

Insomma non c’è traccia del Venezuela in alcuna pagina dei due documenti e in nessun altro materiale delle agenzie anticrimine USA degli ultimi 15 anni si fa menzione di fatti che possano anche indirettamente ricondurre alle accuse lanciate contro il legittimo Presidente del Venezuela e contro il suo governo. Il fatto stesso che in Venezuela transiti una minima parte del narcotraffico e che si veda la lotta ferrea del suo governo ad opporvisi con tutti gli strumenti, non fa del Venezuela un “narco-Stato” ma piuttosto di un governo che reprime questo fenomeno.

Si tratta quindi di spazzatura politica, che però non è stata trattata come tale nemmeno fuori dal sistema politico-mediatico degli Stati Uniti.

Vergognosa è stata l’intervista[8] pubblicata il 21 agosto 2024 su Il Corriere della Sera fatta da Roberto Saviano al giornalista venezuelano Alfred Meza, colui che ha inventato la macchina del fango contro Alex Saab[9], diplomatico venezuelano che è stato prosciolto da tutte le accuse dal giudice della Florida, Robert Scola con una sentenza dell’8 aprile 2024, a seguito dell’indulto firmato dal presidente USA Joseph Biden il 15 dicembre 2023. Il 20 dicembre 2023, Saab è stato liberato a seguito di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti e, una volta tornato in Venezuela, ha raccontato le torture subite per fargli confessare delitti mai commessi, che avallassero l’idea del Venezuela come “narco-Stato”, e quella di Saab come “prestanome” di Nicolas Maduro[10].

Roberto Saviano ha dimostrato la sua arroganza nel dire: “Studio il narcotraffico in Venezuela da molti anni e questo mi ha permesso di conoscere diversi giornalisti che in questi anni stanno rischiando la vita per raccontare il regime di Maduro e il potere della criminalità organizzata.” Saviano non solo non ha studiato il caso del Venezuela, ma in quell’intervista non ha proposto nemmeno un dato sul narcotraffico tra Colombia e USA e nemmeno un dato sul presunto coinvolgimento del Venezuela.

Con un’operazione retorica ha intervistato Alfred Meza, dando adito alla propaganda golpista della destra eversiva che ha messo a ferro e fuoco il Venezuela post-elezioni, paragonando Maduro ad Erdogan e definendo il chavismo come “un movimento fascista” . La verità è che Saviano non ha studiato la storia del Venezuela, del socialismo bolivariano e, con la sua autoreferenzialità, continua a parlare di qualcosa che non conosce perché, se conoscesse, avrebbe i brividi solo ad interfacciarsi con quelli che calunniano la Rivoluzione Bolivariana e i suoi governi.

Il vero obiettivo della finzione comunicativa e propagandistica del Cartel de los Soles non è la droga, ma il controllo strategico delle vaste risorse naturali e minerarie del Venezuela, comprese le più grandi riserve di petrolio del pianeta, interamente gestite da un governo socialista e antimperialista i cui proventi reinvesti per il 75% in piani sociali. Siamo dentro alla trama di un film di Hollywood già visto, in cui gli Usa provano a costruire l’immagine del nemico cattivo per giustificare l’ennesima guerra, l’ennesima invasione militare per una “causa umanitaria”.

Note:

[1] https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/mondo/2024/08/11/usa-offrono-a-maduro-la-grazia-se-lascia-il-potere_e3896f11-15c4-4cea-ae38-891b4d0bddf0.html

[2] https://www.cdt.ch/news/mondo/non-abbiamo-offerto-la-grazia-a-maduro-360272

[3] https://www.fuoriluogo.it/mappamondo/chavez-choc_mastico_coca_ogni/

[4] https://italiano.prensa-latina.cu/2024/08/16/cuba-ribadisce-la-sua-intransigenza-di-fronte-al-traffico-di-droga/?fbclid=IwY2xjawEvvehleHRuA2FlbQIxMQABHd8EkRt8uBmPE4WxwK70HVNoq6cfOVFQpOCGQPdHo-cZQZVYSelvVuX5yA_aem_lfxxG74btAgrS5HR6izSaA

[5] https://italiacuba.it/2020/03/30/le-accuse-di-trump-a-maduro-sono-una-confessione-sul-golpe-di-guaido/

[6] World Drug Report 2019, https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_4_STIMULANTS.pdf

[7] National Drug Threat Assessment 2019, https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-02/DIR-007-20%202019%20National%20Drug%20Threat%20Assessment%20-%20low%20res210.pdf

[8] Roberto Saviano, Alfredo Meza: «Quanti errori a sinistra su Chávez e Maduro. Ora il Venezuela è nel caos»

https://www.corriere.it/esteri/24_agosto_21/saviano-intervista-alfredo-meza-chavez-maduro-venezuela-e08fa362-840f-47f3-bfd7-7fc208a70xlk.shtml?refresh_ce

[9] Geraldina Colotti, Alex Saab. Lettere di un sequestrato, Multimage, 15 novembre 2022

[10] https://www.pressenza.com/it/2024/04/alex-saab-prosciolto-da-tutte-le-accuse/

Fonti:

“National Drug Threat Assessment”. Drug Enforcement Administration (2024). Governo degli Stati Uniti: https://www.dea.gov/sites/default/files/2024-05/5.23.2024%20NDTA-updated.pdf

“National Drug Threat Assessment”. Drug Enforcement Administration (2025). Governo degli Stati Uniti: https://www.dea.gov/sites/default/files/2025-07/2025NationalDrugThreatAssessment.pdf

Presidente colombiano Gustavo Petro difende Maduro dall’accusa di “narcoterrorismo”. Gustavo Petro, presidente di un paese – la Colombia – dove il narcotraffico ha ancora un grosso peso sulla politica, ha dichiarato: “Il Cartel de los Soles non esiste, è un racconto usato dall’imperialismo per criminalizzare il Venezuela e attuare un intervento militare per controllarne le risorse; è la scusa fittizia dell’estrema destra per rovesciare i governi che non le obbediscono”. https://www.youtube.com/watch?v=Xf7ghNJ366U

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-pino_arlacchi__la_grande_bufala_contro_il_venezuela_la_geopolitica_del_petrolio_travestita_da_lotta_alla_droga/5871_62413/

https://italiacuba.it/2020/03/30/le-accuse-di-trump-a-maduro-sono-una-confessione-sul-golpe-di-guaido/

https://italiacuba.it/2025/08/29/il-rapporto-chiave-della-dea-per-il-2024-non-menziona-ne-il-venezuela-ne-il-cartello-dei-soli/

Questo articolo è già uscito con altro titolo su pressenza del 8 ottobre 2025

In copertina: (Foto di La Tercera)

Per leggere gli altri articoli di Lorenzo Poli clicca sul nome dell’autore.

(

(