Un silenzio di attesa

La memoria è un silenzio che attende

L’eredità del silenzio.

I libri si accumulano per casa.

Coprono le pareti, riempiono gli scaffali dell’armadio.

Ci aspettano in silenzio

con le loro pagine serrate dove si infiltrano polvere e umidità.

Disciplinati, mostrano solo il dorso ricurvo ricoperto di pelle,

oppure sottile, stretto, cartaceo.

La memoria è un silenzio di attesa,

una prova di pazienza.

Ana Hatherly

Zakhor, ricorda!

‘Ricorda’, è l’imperativo stesso della fede e così risponde all’appello il salmista:

«In me si rattrista l’anima mia;

perciò di te mi ricordo

dalla terra del Giordano e dell’Ermon,

dal monte Misar.

Un abisso chiama l’abisso

al fragore delle tue cascate;

tutti i tuoi flutti e le tue onde

sopra di me sono passati.

Mia roccia!

Perché mi hai dimenticato?

Perché triste me ne vado,

oppresso dal nemico?

Mi insultano i miei avversari

quando rompono le mie ossa,

mentre mi dicono sempre:

Dov’è il tuo Dio?»

(Sal 42,7-8; 11).

«Quando nel mio letto di te mi ricordo

e penso a te nelle veglie notturne

A te si stringe l’anima mia:

la tua destra mi sostiene»

(Sal 63,7; 9).

«Mi ricordo di Dio e gemo,/ medito e viene meno il mio spirito»

(Sal 77,4).

E l’abisso risponde all’abisso rompendo il fragore del suo silenzio per bocca del profeta Ezechiele:

«Ma io mi ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un’alleanza eterna» (Ez 16,60).

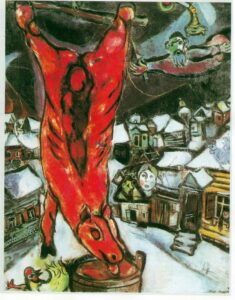

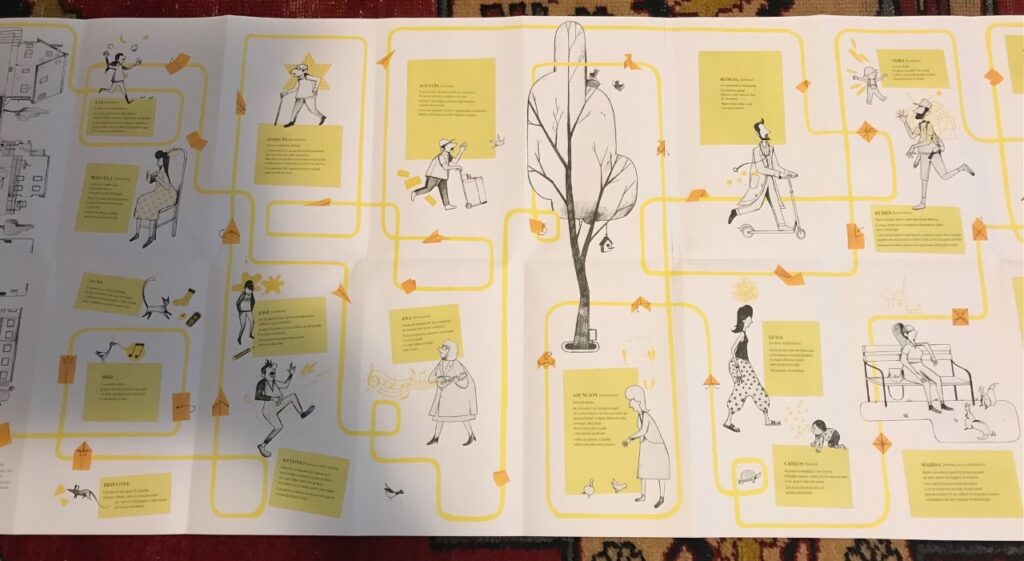

Eredità di silenzio è la memoria, come biblioteca interiore e silente. Lo stesso vale per i libri sugli scaffali, alle pareti, negli armadi di casa, in attesa, muti. Essi sono la biblioteca che ci circonda, teca delle memorie, eredità del silenzio a noi più cara. I libri e la memoria sono così ai nostri occhi una quotidiana prova di pazienza. Entrambi sembrano chiederla anche per noi, chiamandoci a dimorare nella loro silenziosa e vivente attesa.

Personalmente vi cedo volentieri. E ancora una volta mi sono lasciato prendere da questo esercizio di pazienza. Ho raccolto nuovamente l’invito con tremore e timore perché ricordare, leggere e poi scrivere è far vivere sé stessi, farci uscire dall’oblio, liberarci dalla paura.

Ma anche provare a illuminare l’ignoranza di chi non sa ancora o smascherare l’inganno di chi si ostina a non voler sapere, negando la realtà. È una chiamata a varcare la soglia dei silenzi pieni di memorie, che attendono sempre di nuovo riscatto e liberazione. Memorie che hanno la loro fonte e il loro culmine nel memoriale per antonomasia: quello della Pasqua.

«Questo giorno sarà per voi un memoriale» (Es 12, 14). ‘Memoriale’, che traduce l’ebraico zikkarôn, è parola centrale nel Primo Testamento tanto da essere citata 24 volte. Si richiama al verbo zakhar, ricordare, che è presente 288 volte. In italiano l’espressione rimanda al cuore: un riportare al cuore per riaprilo alle memorie passate. Non pare quindi eccessivo affermare che ricordare è il verbo con cui si origina e si declina la fede stessa.

Nachman il Rabbi cantastorie

Ho cercato così due libri di Nachman di Braslev: uno curato da Martin Buber, Le storie di Rabbi Nachman, (Guanda, Parma 1994); l’altro La principessa smarrita, a cura e con un saggio di Giacoma Limentani e Shalom Bahbout (Adelphi, Milano 1981).

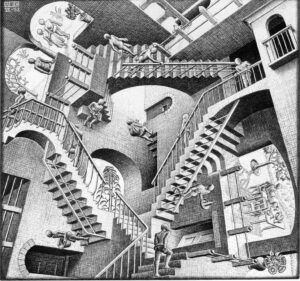

Rabbi Nachman diceva: «Il mondo è come un ponte molto stretto e l’essenziale è non aver paura». La sapienza è quella luce che attraversa questo ponte e accende nell’oscurità e negli abissi del mondo tante piccole luci. Queste piccole luci sono coloro che l’accolgono; scintille del trascendente nel mondo, che lo dispongono all’attesa della salvezza che verrà con il Messia; anzi ne affrettano la venuta, il disvelamento della sua presenza nascosta.

Aperture: «dall’esilio alla stabilità, dal grido al canto gioioso»

Nachman fu uno dei grandi maestri del Chassidismo, anche se durante la sua vita fu molto osteggiato ed ebbe molti detrattori. Il Chassidismo – scrive Martin Buber – sorto alla metà del XVIII secolo, l’ultimo e il più nobile stadio di sviluppo della mistica ebraica, di cui esso costituisce insieme il proseguimento e la confutazione.

Il Chassidismo è la Kabbalà divenuta ethos. Ma la vita che esso insegna non è ascesi. Al contrario è gioia in Dio. La parola chassid significa ‘pio’, ma quella cui qui ci si riferisce è una pietà inserita nel mondo. Il Chassidismo non è una forma di pietismo. Esso è privo di qualsiasi sentimentalismo e rifugge dall’ostentazione dei sentimenti.

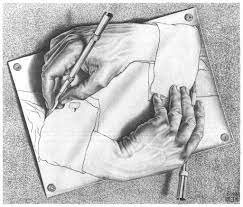

Esso trasporta l’al di là nell’al di qua, lo fa dominare sulle realtà di questo mondo e dar loro forma, come l’anima dà forma al corpo. Il suo nocciolo consiste nell’addestrare all’estasi come all’apice dell’esistenza, nel modo più realistico possibile. Ma l’estasi qui non significa, come nella mistica tedesca, una «trasformazione» dell’anima, bensì la sua apertura» (Buber, Le storie, 13- 14);

Il Rabbi di Breslav diceva che «con la gioia la mente diviene stabile, con la malinconia invece va in esilio». Per lui cantare è la forma più gioiosa del narrare e più coinvolgente della stessa sapienza di Dio; e il chassidismo ha sempre attribuito una grande forza di elevazione mistica al canto e alla danza come luoghi di incontro e unione con Dio:

«Sappi che ogni sapienza che esiste al mondo ha un suo canto particolare. Un certo canto è particolare di una certa sapienza e un altro canto deriva da un’altra sapienza … A seconda del suo aspetto e del suo livello, ogni sapienza ha un canto particolare a essa relativo… La fede ha anch’essa un suo canto particolare, abbraccia tutti i canti» (La principessa smarrita, 322-323)

Così per il Rabbi ogni sapienza che risuona nel mondo ha un suo canto particolare e questo canto egli non lo esprimeva in detti o aneddoti come gli altri chassidim, ma lo faceva raccontando storie, inventando racconti, la cui finalità – ricorda Martin Buber – era quella di rivestire le dottrine spirituali e mistiche al fine di renderle visibili: le vie della mistica “non avevano vestito” e perciò attraverso le storie, rivestite di esse, potevano essere comprese e praticate, esse «dovevano costituire il vestito delle dottrine, erano storie che dovevano “risvegliare” ad una Presenza di Dio nel mondo».

Egli – scrive Buber – «voleva far germogliare nel cuore dei discepoli un’idea mistica o una verità di vita. Ma senza che lo avesse già in mente, il racconto prendeva forma nella sua bocca, cresceva al di là delle sue intenzioni ed esplodeva nella sua fioritura, finché non era più una dottrina, ma una fiaba o una leggenda.

Non per questo le storie hanno perduto il loro carattere simbolico, ma esso è diventato più segreto e intimo. Rabbi Nachman si ispirò a una precedente tradizione di fiabe popolari ebraiche… Tutto ciò che esisteva prima di lui era creazione anonima; qui per la prima volta c’è una persona, un’intenzione e una forma personale. Le storie furono messe per iscritto dai suoi discepoli, specialmente dal discepolo prediletto, Natan di Nemirov» (Buber, 36-37).

Le storie aprono vie di trascendenza

Le storie tracciano sentieri sull’abisso. Nel cammino delle parole i passi dell’uomo, le sue storie.

Nachman fu il pronipote del fondatore del chassidismo Ba’al Shem Tov/il Maestro del Buon Nome. Anche per lui era fondamentale la luce della preghiera, per scorgere gli oscuri cammini che portano nel mondo all’incontro con la redenzione promessa; che fanno avvicinare e ridestano la speranza della venuta del Messia.

Ma quando egli vedeva che i “canali superiori” si erano oscurati a tal punto che non era possibile percorrerli con la preghiera, il Rabbi di Breslav li ritrovava attraverso il racconto di storie. Diceva infatti che molte cose nascoste e molte cose elevate, anche se disperse, sono come le scintille di luce, indicano la presenza del divino nel mondo.

Nelle sue storie egli ammira il cammino della Parola: «La parola provoca una vibrazione d’aria che si trasmette di particella in particella, finché raggiunge l’uomo che accoglie la parola del compagno e con essa accoglie la sua anima e ne viene risvegliato» (ivi, 25).

La parola che sale dal profondo dell’anima – ricorda ancora Buber – è da considerarsi non già opera dell’anima, ma l’anima stessa, la sua presenza nascosta nel travaglio dell’umanità, nel processo che opera la redenzione. E nel suo insegnamento egli non pronunciò alcuna parola che prima non fosse passata attraverso il dolore e la nostalgia del suo popolo: che non fosse “cresciuta nelle lacrime”.

«Talvolta le mie parole entrano come in silenzio nell’ascoltatore e riposano in lui e agiscono più tardi, come un lento farmaco; talvolta le mie parole non agiscono subito nell’uomo a cui io parlo, ma quando lui poi parla a un altro esse ritornano verso di lui, entrano nel suo cuore in grande profondità e portano a perfezione la loro opera» (ivi).

Il mosaico della memoria nel mosaico delle parole narranti

Scrivere storie e raccontarle è mestiere di mendicanti. Così ho pensato leggendo il racconto de I sette mendicanti. Il termine kavzan, ‘mendicante’, significa anche ‘colui che raccoglie’. I sette mendicanti di Nachman sono come i cantastorie, che girano il mondo raccogliendo i frammenti di gioia che vi si trovano dispersi, per donarli agli uomini semplici. Con le loro storie tengono unito il mondo perché non si disperdano le scintille di gioia e di luce in esso.

Scrivere storie allora è come comporre un mosaico: una pratica di condivisione che spezza la solitudine che rinchiude, aiuta a guardare avanti, mostrando nuove strade nel futuro impenetrabile. Aggiungendo racconto a racconto come combinando tessera a tessera, memoria a memoria di un puzzle infinito, le nostre storie si scoprono illuminate dal di dentro, abitate da una presenza che come la principessa smarrita viene ritrovata e liberata dal “non bene”.

È questo il tema centrale del racconto: il ritrovamento della Shekinah – la principessa smarrita – prigioniera del “non bene”. Il termine è tradotto con “egli causò di dimorare”, dunque lo stabilirsi della presenza divina o la dimora di Yhwh sulla terra nascosto tra gli uomini. Alla ricerca della principessa parte il viceré, che simboleggia sia ogni persona, sia il popolo d’Israele, collaboratori di Dio nell’opera redentrice che consentirà l’avvento del Messia.

Raccontare storie poi libera dalla prigionia e dalla solitudine dei propri ricordi opprimenti, che imprigionano nel passato. Narrare storie aiuta a sopravvivere al dolore, libera dal suo irrigidimento (Hannah Arendt), perché dischiude un senso nascosto con cui costruire nuova memoria; è un tenere unita la propria memoria con la memoria collettiva, come in un mosaico infinito che non isola nessun tassello – anche quello più insignificante – inserendolo in un orizzonte più grande: l’abisso dell’immanenza umana congiunto e abitato da quello della trascendenza divina.

Fate memoria che questo è stato

«Meditate che questo è stato:/ Vi comando queste parole./ Scolpitele nel vostro cuore (Primo Levi).

Zakhor, ricorda! Non è solo un imperativo per l’uomo, ma anche per il Santo, Benedetto è detto infatti di Lui nel libro della preghiera/tehillìm:

«Si ricordò della sua alleanza con loro

e si mosse a compassione,

per il suo grande amore»

(Sal 106, 45; Sal 105, 8, 42).

«Il Signore si ricorda di noi, ci benedice:

benedice la casa d’Israele,

benedice la casa di Aronne»

(Sal 115, 12)

«Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele»

(Sal 98, 3)

«Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,

perché il suo amore è per sempre».

(Sal 136, 23).

La parola appartiene a tutti

Scrive Giacoma Limentani: «Dicono i Maestri ebrei che lo zikkaron, la memoria, è il più prezioso tesoro che la vita mette a nostra disposizione. Come tale va tenuto in gran conto perché le esperienze passate, storiche come personali, aiutano a non ripetere gli errori commessi: solo in base a un loro ricordo critico si può vivere il presente in funzione del futuro…

Nachman dice che del passato si devono dimenticare i sentimenti provocati da eventi che hanno fatto soffrire. Se ci si libera l’anima da questi sentimenti, che a eventi trascorsi dovrebbero venir superati, è possibile oggettivare le cause che li hanno suscitati, e giudicarle con l’obbiettività indispensabile a ogni proficuo apprendimento morale.

La gioia si può e si deve ricordare perché la gioia aiuta ad amare, e infatti con profonda volontà di dare gioia Nachman lastrica le tavole del palcoscenico su cui pone i personaggi delle sue storie. Chassidim vi si mescolano alla pari con principesse vestite di luce, re, imperatori, giganti, briganti e animali parlanti. Su quel palcoscenico la parola appartiene a tutti. Vita vissuta e parola narrata vi si confondono in modo da dire e non dire, per trarre in inganno l’Altra Parte (il Non Bene, il Maligno).

Soprattutto con le sue favole Nachman insegna che trarre in inganno e rendere inoffensiva l’Altra Parte equivale a far risplendere la verità che costruisce questa parte: la parte in cui le creature di Dio devono tornare a vivere affratellate dalla consapevolezza di discendere tutte dall’unico Padre comune» (Nachman racconta. Azione scenica in due atti, Giuntina, Firenze 1993, 23-24).

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]