Convegno Franco Argento: 24-25 marzo 2023

Mi piace iniziare dal fondo questo reportage, vale a dire dalle parole con cui gli ospiti del Convegno Franco Argento del 24 e 25 marzo ci hanno ringraziati e gratificati:

“Ringrazio gli amici del CIES per la bella accoglienza ricevuta, e i colleghi intervenuti nei dibattiti per lo stimolante confronto che ne è nato: sono stati due giorni intensi e per me da ricordare. / Grazie a tutti i partecipanti. Ho imparato molto e conosciuto persone di valore. / Grazie per la accoglienza, siete stati grandiosi. Per me è stato molto bello conoscere altri ospiti e i loro lavori, meravigliosi!! Sono tornato a casa con nuove idee e curiosità. / È raro sentirsi rispettati nella quotidianità in un convegno di due giorni. Raro che nessuno trasmetta la tensione dell’organizzazione trasformandola in pressione. È raro poter trattare l’argomento di un convegno potendo essere se stessi, trattare di diritti umani restando umani, respirare l’affetto per osmosi.

Credo che i messaggi che ho riportato facciano annusare, a chi non c’era, l’aria pura, fresca e calda allo stesso tempo, che tutti noi (e, ci auguriamo, anche gli studenti e le studentesse) abbiamo respirato nelle due giornate.

Il Convegno Culture e Letteratura dei Mondi, organizzato dalle Associazioni CIES (Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo) e CITTADINI DEL MONDO di Ferrara, è giunto quest’anno alla ventunesima edizione, per noi molto speciale perché si è tornati a svolgerlo in presenza, dopo due edizioni che la pandemia ci ha costretti a realizzare online.

Hanno fatto da cornice preziosa agli interventi degli studiosi, degli scrittori ed esperti e alle ‘esibizioni’ di allievi ed allieve i due eleganti auditorium degli istituti superiori ITE Bachelet e Liceo Carducci nelle due mattinate e la Sala Polivalente abbinata alla Biblioteca Popolare Giardino nel pomeriggio di venerdì.

Il Convegno è nato nel 2002 per iniziativa di Francesco Argento, docente ed intellettuale dallo sguardo lungo, che ha coinvolto nell’avventura un gruppo di amici e amiche insegnanti, con l’intento di accompagnare un fenomeno molto interessante dal punto di vista culturale: la nascita anche in Italia di una letteratura detta ‘della migrazione’, i cui protagonisti sono stati, a partire dagli anni Novanta, scrittori che sceglievano di comporre non nella loro lingua madre, ma in quella del paese di adozione, in questo caso l’italiano.

Essendo tutti noi persone di scuola abbiamo voluto cogliere in quel fenomeno una straordinaria opportunità culturale, ma anche educativa, perché far incontrare gli studenti con le storie di altri mondi poteva rappresentare una ricchezza culturale preziosa, in quanto fatta di intrecci di culture, linguaggi ed esperienze.

Venendo a mancare poco prima che riprendessimo ad incontrarci per organizzare la seconda edizione, Francesco ci ha lasciato una eredità di cui ci sentiamo portatori ancora dopo molti anni, eredità rafforzata dall’importante messaggio che ci ha lasciato un altro grande ispiratore, animatore e motivatore delle nostre iniziative: Alberto Melandri, morto quattro anni fa e ricordato in modo particolare e con una intensa rievocazione nella fase conclusiva della sessione del Convegno svolta al Liceo Carducci la mattina di sabato 25 marzo.

Mi sembra opportuno inserire a questo punto stralci della presentazione di quest’anno, sulla base della quale alcuni docenti delle scuole superiori di Ferrara hanno aderito all’iniziativa, proponendo alle loro classi di occuparsi dei temi proposti e di leggere i testi degli autori invitati, nonché di partecipare in presenza, ove possibile, agli incontri.

Il tema del convegno

Nel 2005 avevamo dedicato la quarta edizione del Convegno al tema della città. Tra gli ospiti, il geografo Franco Farinelli avvertiva di come “I processi di produzione e la stessa esistenza nelle città si svolgono sempre più in una dimensione invisibile, che è quella dei flussi elettronici. Nessuna cartografia rispecchia più il mondo come è adesso. Non ci sono più modelli per rappresentare il mondo.

Il mondo oggi comincia a smaterializzarsi: agli atomi si sostituiscono i bit, e ciò comporta la distruzione dello spazio: non c’è più distanza, quindi unità di misura del mondo. Ci mancano le parole perché non sappiamo più vedere. Ci servono descrizioni letterarie, non spiegazioni scientifiche. Ecco perché abbiamo bisogno degli scrittori” (Atti 4° Convegno Franco Argento, Ferrara, 2005).

L’edizione 2023 del Convegno intende proseguire su quelle piste di ricerca, prendendo spunto ancora una volta dalle riflessioni di un geografo, Alessandro Ricci, autore di La geografia dell’incertezza, in cui il fenomeno della globalizzazione viene letto attraverso la lente dell’incertezza geografica di fronte alla crisi generalizzata del mondo contemporaneo.

L’edizione 2023 del Convegno intende proseguire su quelle piste di ricerca, prendendo spunto ancora una volta dalle riflessioni di un geografo, Alessandro Ricci, autore di La geografia dell’incertezza, in cui il fenomeno della globalizzazione viene letto attraverso la lente dell’incertezza geografica di fronte alla crisi generalizzata del mondo contemporaneo.

Alessandro Ricci intende con «geografia dell’incertezza» “una differente interpretazione dell’idea stessa di globalizzazione, che prese avvio – inequivocabilmente – con la cognizione della globalità del mondo stesso, avviatasi proprio a partire dal compimento del folle volo di Colombo e degli altri grandi esploratori d’età moderna, che seppero superare ogni vincolo certo, dogmatico, metafisico e allegorico”.

Quell’incertezza che si determinò nel declino delle strutture e delle certezze medievali, a causa dell’affermazione di una forma mentis globale, si riscontra oggi “nell’idea di crisi generalizzata […] nelle dinamiche geopolitiche, economiche e sociali della post modernità”.

Quando la letteratura orienta la propria attenzione verso la realtà contemporanea, non può non toccare significati esistenziali attraverso lo sguardo sulla condizione dell’individuo nella dimensione globale della postmodernità. Così come l’incertezza sembra essere la cifra attraverso cui declinare l’esperienza quotidiana, lo “spaesamento” sembra essere la lente attraverso cui tanta letteratura tenta di rappresentare quell’esperienza.

Ed è una cifra che si può cogliere, per non andare troppo lontano o troppo indietro nel tempo, in alcuni fra i libri usciti recentemente che hanno fermato la nostra attenzione.

Storie di incontri e di spaesamenti

Su tutto questo abbiamo chiesto ai relatori di esprimere il loro pensiero e di illustrare le loro ricerche ed esperienze di scrittori e studiosi.

Nel corso delle due giornate si sono intrecciate “storie di incontri e spaesamenti” (come indica il sottotitolo del Convegno) e si sono alternate differenti modalità di esposizione. Tutti gli interventi sono stati trasmessi in streaming e sono visibili su YouTube ai link riportati in calce al presente articolo.

Il pubblico (studenti, docenti e addetti ai lavori) ha ascoltato con interesse le relazioni degli ospiti nelle due mattinate: Valentina Avoledo, in una sorta di dialogo con una classe del Bachelet con interventi musicali, Wajhat Abbas Kazmi, Tahar Lamri, Nader Gazvinizadeh, Margherita Cennamo, Occhioaimedia, Alessandro Ricci, Guido Barbujani, video-intervistato in precedenza da studenti dell’Ariosto. Particolarmente stimolante si è rivelata la successione dei brevi ma incalzanti e sapientemente interconnessi interventi dei medesimi autori, nel corso dell’evento del venerdì pomeriggio.

In ricordo di Alberto Melandri

Nella seconda parte della mattinata di sabato è stato ricordato Alberto Melandri: episodi curiosi, aneddoti affettuosi, momenti carichi di emozione sono stati raccontati da Paolo Trabucco del Cies, da Carola Peverati di Cittadini del Mondo e dagli amici Nader Gazvinizadeh e Daniele Lugli.

Mi sembra che in modo efficace ed intenso si possa chiudere questo articolo riportando integralmente il prezioso ricordo che hanno elaborato alcuni docenti del Liceo Carducci, letto da Giuliana Amarandi.

Mi sembra che in modo efficace ed intenso si possa chiudere questo articolo riportando integralmente il prezioso ricordo che hanno elaborato alcuni docenti del Liceo Carducci, letto da Giuliana Amarandi.

Alberto lo ricordiamo tutti seduto in questo auditorium, nelle file in alto, sempre pronto a prendere la parola durante il collegio docenti o scendere velocemente questi gradini per presentare una nuova mozione di voto, pensata in modo fulmineo e scritta con chiarezza e rigore.

Questo auditorium, che sarà dedicato alla sua memoria, è stato a lungo teatro della sua partecipazione alla vita della scuola, delle instancabili battaglie in difesa dei diritti umani, dell’impegno di educatore pronto in ogni momento a dialogare con gli studenti sugli eventi della realtà contemporanea.

Il Carducci è stato per 32 anni “la sua scuola”, quella in cui ha scelto di rimanere dall’entrata in ruolo fino alla pensione, al servizio delle studentesse e degli studenti forse meno privilegiati rispetto a quelli dei licei della città, ma nel contempo curiosi di conoscere e talvolta ancor più desiderosi di riscatto sociale e culturale. Intere generazioni di ragazzi, ma soprattutto di ragazze che ricordano con affetto e riconoscenza il loro professore con lo zaino in spalla, i capelli lunghi, dall’immensa cultura e dal sorriso contagioso.

E con amore e riconoscenza lo ricordano oggi qui i colleghi e tutti coloro che lo hanno incontrato, dentro e fuori la scuola, e che hanno avuto la fortuna di condividere con lui una parte del loro percorso umano e professionale. Gli studenti rimanevano colpiti dalla sua memoria prodigiosa e dicono di lui che si ricordava tutto, che “sapeva tutto”.

Si racconta che, nel momento in cui entrava in classe, riuscisse a memorizzare immediatamente tutti i nomi dei nuovi alunni. Un’amica e collega ci ha svelato che prima di iniziare le lezioni in una nuova classe si procurava l’elenco degli studenti in segreteria e lo imparava a memoria. Questi effetti speciali producevano grande stupore nei nuovi alunni, che da subito gli giuravano fedeltà eterna!

Entrava in classe col suo passo saltellante e l’inseparabile zaino, che pesava il doppio di lui, lo lanciava sulla cattedra e apriva tutte le lezioni con il classico saluto melandresco, un “ciaoooooo” prolungato e confidenziale. Alby, come lo chiamavano segretamente alcune studentesse, sapeva coinvolgere nelle sue passioni e riusciva ad incantare con il suo sapere, l’amore per i classici e la dialettica chiara e trascinante.

Non mancavano i momenti in cui anche lui perdeva la pazienza con gli studenti, tanto che ad una classe particolarmente indisciplinata disse: ” Io questo lavoro ve lo butto nel cesso!”. Gli studenti ammutolirono e da quel momento cominciarono a lavorare a testa bassa, con serietà e impegno.

Nella nostra scuola, in cui giunse al termine degli anni Settanta, si distinse come innovatore. A metà degli anni Novanta, partecipò alla sperimentazione didattica che portò il corso di studi magistrale a cinque anni, aggiornandone i contenuti e promuovendo l’apertura alle Scienze Sociali.

Si fece inoltre promotore della didattica breve del latino, che assegnava maggiore importanza alla comprensione del testo e alla cultura latina, dando all’insegnamento di questa lingua antica una dimensione personale e giocosa, che portò anche in forma laboratoriale nelle scuole medie durante le giornate di orientamento.

E forse fu proprio la lunga consuetudine con i classici a fargli acquisire il rigore e la chiarezza nello scrivere, che tutti ricordiamo come suo fondamentale tratto caratteristico, unito alla grande capacità di sintesi e all’abilità di arrivare subito al cuore del problema, quando interveniva in un dibattito o quando doveva difendere un’idea o una persona.

Volle introdurre in ogni aula le nuove carte geografiche di Arno Peters che proponevano una visione del mondo più corrispondente a quella reale, eliminando la visione eurocentrica proposta dal modello di Mercatore.

Appoggiò con forza l’integrazione nella scuola dei primi ragazzi portatori di handicap, anche molto gravi, portando le sue competenze professionali e la sua grande sensibilità nella relazione educativa e aprendo così la strada alla vocazione all’inclusività, che rappresenta ancor oggi una cifra distintiva del nostro istituto.

Portò ai suoi studenti i temi della transizione ecologica e della salvaguardia dell’ambiente, per cui si batté con grande impegno anche nella realtà cittadina, anticipando percorsi didattici che sono entrati solo ora nella progettazione scolastica, e che vent’anni fa erano pure innovazioni.

Fu tra i primi docenti a comprendere l’importanza per gli studenti della partecipazione ad eventi collettivi, conducendoli fuori dalle aule e promuovendo il rapporto con il territorio e la realtà socio-culturale.

Una delle tante iniziative da lui volute, che ci piace ricordare, è la celebrazione al Palasport di Casalecchio della giornata della memoria oltre vent’anni fa, quando alcune classi della nostra scuola poterono assistere alle testimonianze sulla Shoah di Nedo Fiano e Liliana Segre, che all’epoca non era ancora conosciuta e per la prima volta parlava ai ragazzi delle scuole

Alberto ha saputo portare il suo impegno sociale, civile e politico nella scuola, educando intere generazioni al rispetto dei diritti umani, alla democrazia, al dialogo tra le culture.

Lo ricordiamo fuori e dentro la scuola come infaticabile sostenitore dell’integrazione e della tutela dei diritti degli immigrati e per la sua attività di formatore dei mediatori linguistico culturali.

Si è dedicato con grande passione all’educazione interculturale, promuovendo in veste di coordinatore del CIES la partecipazione degli studenti delle scuole ferraresi ai lavori del Convegno che ci vede oggi qui riuniti.

Alberto è stato un “uomo di pace”, sempre in prima fila a sostegno dei popoli oppressi. A metà degli anni Ottanta, con il CIES, si è battuto in particolare per i diritti dei perseguitati di Timor Est, una realtà lontana, sconosciuta ai più, che però ha fatto sentire vicina ai suoi studenti, coinvolgendo e sensibilizzando le classi.

Ha organizzato con i suoi alunni le prime manifestazioni pacifiste a scuola, come il Sit-in per Tienanmen nel 1989. Per chi aveva vissuto il ‘68 il sit-in era una modalità frequente di protesta, ma nelle scuole ferraresi di fine anni ottanta era piuttosto inusuale.

Ma Alberto non poteva certo rimanere inerte, mentre venivano calpestati i diritti umani di studenti, intellettuali e operai e soprattutto di fronte alla violenta repressione che sfociò in un massacro di piazza. Così interruppe le lezioni e insieme ai suoi ragazzi realizzò all’interno dell’istituto una protesta pacifica, che il preside dell’epoca non gradì affatto, tanto da distruggere i cartelloni realizzati dagli studenti e appesi lungo i corridoi della scuola.

Nel 1991, allo scoppio della Guerra del Golfo, Alberto portò i suoi alunni nuovamente fuori dalle aule per farli partecipare alla diretta televisiva del conflitto, proprio qui, in questo Auditorium, che è stato al centro di molte delle sue esperienze scolastiche e umane.

Sempre pronto a sostenere con fermezza le sue idee, si è battuto per esse, usando le parole con garbo, chiarezza e rigore e rispettando il proprio interlocutore. Sapeva essere però davvero determinato, deciso e persino tagliente quando venivano lesi i diritti degli studenti, fino ad intervenire con severità e senza timore dell’autorità, anche a costo di procurarsi critiche e talvolta inimicizie.

È stato un insegnante empatico e insieme autorevole, di grande umanità e lungimiranza, sempre col sorriso sulle labbra… un sorriso che nasceva dalla consapevolezza che il mondo si può migliorare, che dialogando si possono abbattere insieme barriere ed ostacoli.

Molti lo ricordano come un amico divertente, gioioso, ironico, come un amabile conversatore, con cui passare il tempo era piacevole. Non era necessario chiedergli aiuto, si accorgeva da solo se qualcosa non andava e sapeva ascoltare, senza giudicare, cosa rara.

Parlando di lui una collega ha scritto che il ricordo di Alberto è per lei un punto luminoso. Una bella metafora di quello che rappresenta per chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, di lavorare con lui, ma soprattutto di essere stato suo studente.

Pensare ad Alberto riporta alla mente il motto impresso all’ingresso della Scuola di Barbiana “I care”. A lui infatti stavano a cuore i suoi studenti, tutti, e ha saputo prendersi cura di loro.

Qui di seguito i link per visionare le registrazioni delle due mattinate del Convegno:

https://youtube.com/live/5N78XnGc_7I?feature=share

https://youtube.com/live/6oKc6g7AyOo?feature=share

Bibliografia di riferimento

- Alessandro Ricci, La geografia dell’incertezza, Exorma, 2018

- Valentina Avoledo, Combo, Calibano editore, 2022

- Guido Barbujani, Soggetti smarriti. Storie di incontri e spaesamenti, Einaudi, 2022

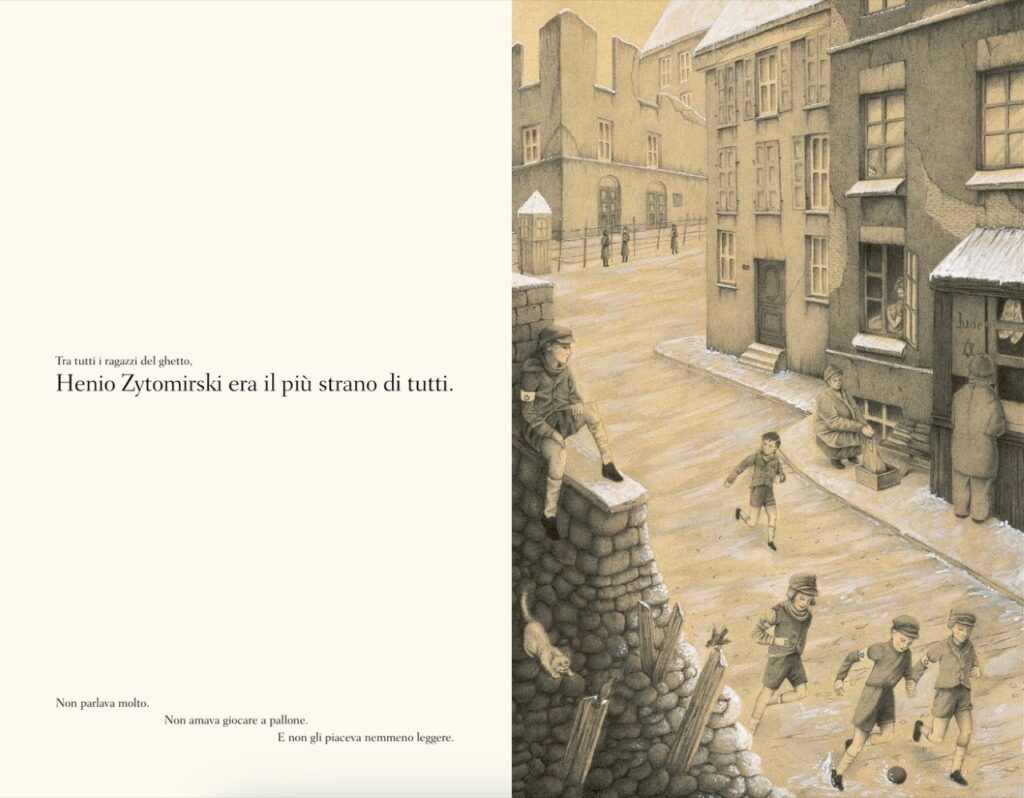

- Margherita Cennamo e Nader Ghazvinizadeh, La Borda. Storia di una migrazione, spettacolo di burattini – Burattinificio Mangiafuoco, 2017

- Margherita Cennamo e Nader Ghazvinizadeh, La maggior parte, spettacolo di burattini – Idem

- Nader Gazvinizadeh, Metropoli, Edizioni CFR, 2011

- Nader Gazvinizadeh, I cosmonauti, Pendragon, 2015

- Nader Gazvinizadeh, Addio Vint, Bebert edizioni, 2019

- Tahar Lamri, “Il pellegrinaggio della voce” e “Ma dove andiamo? Da nessuna parte solo più lontano” in Parole di sabbia (a cura di F. Argento, A. Melandri, P. Trabucco), Edizioni Il Grappolo, 2002

- Tahar Lamri, I sessanta nomi dell’amore, Fara Editore, 2006

- Occhioaimedia (a cura di), Nel mio paese nessuno è straniero, edizioni Il razzismo è una brutta storia, 2012

- Wajahat Abbas Kazmi, Allah loves equality (docufilm)

In copertina: un momento del Convegno nell’auditorium del Liceo Carducci intitolato ad Alberto Melandri (foto Maria Calabrese)