Pochi giorni fa si è svolto a Cesena il convegno di Energia Popolare, la «non-corrente» (sic) bonacciniana del Partito Democratico. Tra gli ospiti Romano Prodi, che ha parlato della necessità, da parte del PD, di un «radicalismo dolce». Numerosi gli articoli e i servizi tv – per non dire delle photo opportunities su Facebook e Instagram – dedicati a quest’ennesimo pseudoevento politicante, ovviamente svoltosi in una sala con l’aria condizionata.

Mentre i notabili di Bonaccini – tutti con curriculum ominosi: alfieri della cementificazione, difensori di un’economia ecocida, favorevoli ai rigassificatori e quant’altro – se la cantavano e se l’applaudivano, nel mondo si batteva ogni record di temperatura e aumentava la frequenza di fenomeni estremi e disastri. L’Europa cuoceva a fuoco rapido. Le foreste canadesi bruciavano da mesi. Il fumo faceva tossire persone a migliaia di chilometri di distanza.

In capo a poche ore, sulla stessa Romagna che ospitava il convegno si sarebbe abbattuta, di nuovo, la furia degli elementi. Ma l’aria condizionata dà sollievo, aiuta a non pensare, a continuare col tran tran anche se fuori, letteralmente, si crepa di caldo e le città sono sempre più roventi… anche a causa dei condizionatori.

La mente condizionata della classe dominante

Quello che chiamano «mercato» è un circolo vizioso di stupidità e brevimiranza. Il mercato ha una mente bacata: se gli chiedi la soluzione al problema dell’afa, ti venderà macchine che aggravano il fenomeno, pompando aria calda all’esterno e aumentando consumi di elettricità ed emissioni climalteranti.

La maggior parte di noi ha un’esperienza dell’aria condizionata intermittente, passa da ambienti con ad altri senza, e da spazi chiusi a spazi aperti. Della canicola, quantomeno, se ne accorge. Invece la classe dirigente, a ogni livello, vive in una bolla pressoché interamente condizionata, passa da un ambiente di comfort artificiale all’altro, e crede di poter continuare a farlo. È uno dei fattori che rendono la gravità della situazione non ponderabile, impensabile. Lo ha detto bene un’attivista climatica filippina, Natasha Tanjutco, intervistata dal New Yorker: «No one can make a proper decision from an air-conditioned room».

Bisognerebbe sabotare gli impianti di condizionamento delle sedi istituzionali e dei quartieri generali delle grandi aziende, per vedere l’effetto che fa.

«La Romagna batte l’alluvione»

Il 20 luglio, accanto agli articoli al vuoto pneumatico sul convegno di Energia Popolare, il supplemento bolognese del «Corriere della sera» sparava un titolo che attirava la nostra attenzione:

Crescono fatturati e occupati, la Romagna batte l’alluvione: «Ora intervenire sui mutui»

Si parlava di un rapporto di Confindustria Emilia-Romagna. Siamo abituati da tempo all’angustia mentale e all’indolenza intellettuale dei padroni, eppure il titolo ci è parso oltraggioso – viste tutte le persone ancora in ginocchio, rovinate, traumatizzate – e soprattutto idiota, proprio nel senso originario di incompetente, ignorante. Tra noi abbiamo commentato: «La Romagna batte l’alluvione… fino alla prossima pioggia».

Di lì a poco, neanche a farlo apposta, sulla Romagna e sull’Emilia orientale, come in altre parti di val Padana, sono cadute grandinate inaudite, palle di ghiaccio del diametro di 10-15 centimetri hanno devastato le coltivazioni risparmiate dal fango del maggio scorso. È una conseguenza del surriscaldamento dell’atmosfera: l’aria calda rispinge più volte verso l’alto i chicchi di grandine, che continuano a ingrossarsi, e quando finalmente cadono sono enormi.

Di lì a poco, neanche a farlo apposta, sulla Romagna e sull’Emilia orientale, come in altre parti di val Padana, sono cadute grandinate inaudite, palle di ghiaccio del diametro di 10-15 centimetri hanno devastato le coltivazioni risparmiate dal fango del maggio scorso. È una conseguenza del surriscaldamento dell’atmosfera: l’aria calda rispinge più volte verso l’alto i chicchi di grandine, che continuano a ingrossarsi, e quando finalmente cadono sono enormi.

Oltre alla grandine, tempeste «downburst» – impropriamente chiamate «trombe d’aria» – hanno colpito diversi centri, tra i quali Conselice, cittadina-simbolo dell’alluvione, scoperchiando tetti, distruggendo automobili, abbattendo decine di alberi e persino tralicci.

«Le prime tre file di ombrelloni»

Nel mentre, poco più a Sud, si abbatteva un’onda definita «anomala». Così la raccontava il 22/07 l’edizione pesarese del Resto del Carlino:

«Mentre la gente prendeva il sole e, a pochi chilometri da lì, in Emilia Romagna, una tempesta di grandine e vento aveva travolto gran parte della regione, si è formato un improvviso cumulo di nubi sempre più scuro, come se stesse per abbattersi sulla spiaggia una tromba d’aria. Raffiche di vento sempre più vigorose hanno cominciato a battere la spiaggia. Poi è stata questione di qualche secondo: un’ondata, o meglio un’improvvisa marea, ha raggiunto le prime tre file degli ombrelloni […] L’evento si è manifestato con intensità diversa un po’ su tutta la riviera, da levante a ponente fino a Senigallia, Portonovo e Ancona.»

Episodio meno anomalo di quanto sembri: rientra nel sempre più frequente susseguirsi di «mareggiate» che in realtà semplici mareggiate non sono. Finora accadeva più spesso d’inverno, quando al mare non c’era nessuno. Stavolta – ma non è la prima – ne hanno fatto esperienza i turisti. Non sono semplici mareggiate bensì manifestazioni di eustatismo, cioè di innalzamento del livello del mare dovuto al suo riscaldamento e al disgelo delle calotte polari.

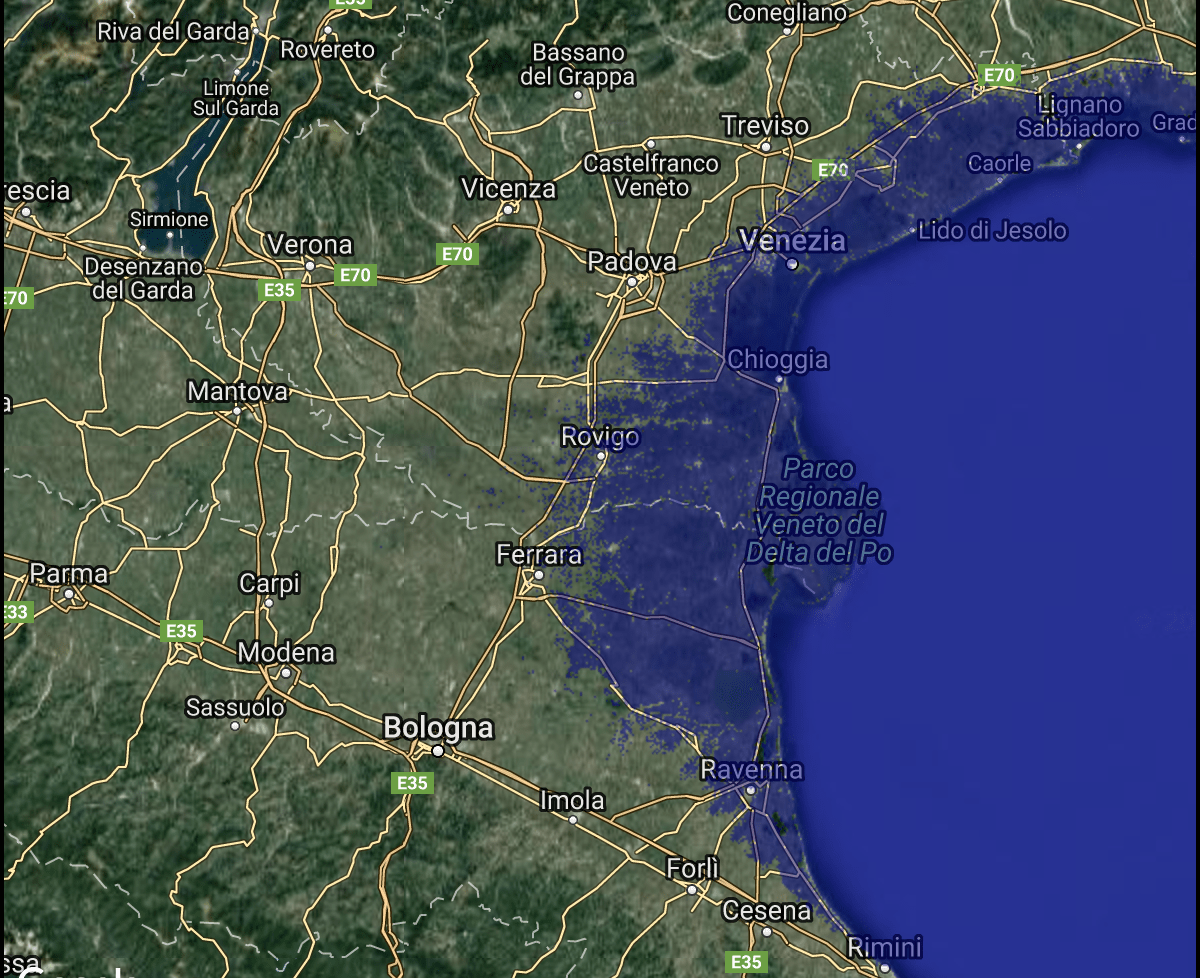

Lo facciamo notare da anni: svariati studi dicono che entro il 2100 l’Adriatico potrebbe alzarsi di circa un metro e sommergere l’attuale entroterra nord-adriatico. I territori in cui entrerebbe più a fondo sono i polesini veneti e ferraresi, ma è a rischio un’area che va dal nord delle Marche a Trieste.

L’area nord-adriatica nel 2100 in caso di innalzamento dell’Adriatico di 1 mt. Immagine tratta dall’ormai “classica” proiezione di Alex Tringle, realizzata a partire dal 2007. C’è però un problema semiotico: l’acqua di cui stiamo parlando non sarà per niente blu. Non sarà nemmeno acqua, vedi sotto.

Il fenomeno è già in corso. Una sua avanguardia è il «cuneo salino», la risalita dell’acqua di mare lungo corsi d’acqua indeboliti da lunghi periodi di siccità. Durante l’estate, l’acqua salata risale il corso del Po di decine di chilometri. Quell’acqua non solo è inutilizzabile per irrigare i campi, ma permea il terreno, mettendo in pericolo la vegetazione e nel tempo contaminando le falde d’acqua potabile.

Non è che l’inizio del problema, perché quella che arriverebbe nei territori non sarebbe semplice acqua, ma una melma altamente infetta e tossica.

Dopo decenni di speculazioni spinte dal turismo di massa, la costa adriatica è pesantemente urbanizzata, cementificata. Passando in quelle aree, l’acqua salata si comporterebbe come quella dei fiumi emiliano-romagnoli esondati nel maggio scorso. Le alluvioni hanno fatto scoppiare le fogne, travolto cassonetti e discariche, trascinato via quantità inimmaginabili di liquami e spazzatura, strappato a case, negozi, magazzini e fabbriche ogni sorta di sostanze chimiche e carburanti. «Consumo di suolo» vuol dire anche questo: sempre più schifezze sono dove non dovrebbero essere.

L’acqua del mare farebbe lo stesso, ma su una scala ben più vasta.

Nelle proiezioni da qui al 2100, la linea di costa recede in modo drastico, cedendo terreno a un Adriatico – questo nelle mappe non si vede – via via più inquinato. Un vasto entroterra reso inabitabile, profughi climatici, scomparsa di terreni agricoli, perdita di falde d’acqua potabile, inquinamento dell’aria, miasmi annusabili a decine e decine di chilometri di distanza… Anche i territori non raggiunti direttamente dalla melma subirebbero conseguenze gravissime.

Accadrà, se non si fa qualcosa prima, qualcosa che non sia un mero rattoppo, un tentativo di prolungare il presente e ritardare l’inevitabile.

Fai il bagno in mare e ti viene la candida

Già oggi, dopo l’arrivo dei fanghi delle alluvioni, in riviera l’Adriatico è una broda infetta. Un’amica farmacista ci racconta che decine di persone le chiedono prodotti contro infezioni genitali e intestinali, tutte insorte dopo il weekend in spiaggia. Altre testimonianze parlano di eczemi ed eruzioni cutanee di vario genere. «Correlazione non è causalità», ma è lecito pensare che la decisione di dichiarare l’Adriatico balneabile sia stata più politica che altro.

Qualcuno ci ha detto che il mare fa schifo al tocco. «Raramente l’ho trovato così sporco», riferisce un amico. Forse dovremmo rovesciare l’assunto: difficilmente lo vedremo ancora così pulito.

La testa nella sabbia

Da qualunque parte lo si guardi, il turismo balneare in riviera non ha futuro, è condannato. Già oggi è tenuto in vita con un meccanismo che pare escogitato da Zeus per punire Sisifo: ogni anno, in vista della stagione, si importano colossali quantità di sabbia – da altri luoghi devastati ad hoc – per ricreare le spiagge consumate.

Da qualunque parte lo si guardi, il turismo balneare in riviera non ha futuro, è condannato. Già oggi è tenuto in vita con un meccanismo che pare escogitato da Zeus per punire Sisifo: ogni anno, in vista della stagione, si importano colossali quantità di sabbia – da altri luoghi devastati ad hoc – per ricreare le spiagge consumate.

Su quest’aspetto e altri che riguardano l’erosione delle nostre coste consigliamo l’agile ma denso libretto di Alex Giuzio La linea fragile. Uno sguardo ecologista alle coste italiane (Edizioni dell’Asino, Bologna, 2022).

Giuzio descrive molto bene il convergere di vari processi: la cementificazione e le attività estrattive targate ENI causano subsidenza – abbassamento del suolo – proprio mentre il mare s’innalza. Descrive anche una classe di amministratori che

«davanti all’inevitabilità del problema, anziché ragionare di piani di arretramento gestito, interruzione delle cause antropiche dell’erosione e conversione e decementificazione delle attività turistico-balneari, si sono sempre concentrati a conservare una situazione a misura di turista, limitandosi a ributtare ogni inverno la sabbia perduta per far trovare la spiaggia pronta per la stagione degli ombrelloni.»

Agosto 2018. Una spiaggia dei lidi ravennati dopo una «mareggiata».

Amministratori non solo miopi ma servi dei servi di ENI:

«Nel ravennate, per esempio, le piattaforme “Angela” e “Angelina” di ENI – situate ad appena due chilometri dalla costa – hanno provocato l’abbassamento del suolo di 45 centimetri dal 1984 al 2011, con le spiagge di Lido di Dante, Lido Adriano e Punta Marina che sono letteralmente sprofondate e che sono oggetto di continui ripascimenti finanziati in parte da fondi pubblici e in parte dalla stessa ENI: la potente multinazionale dal 1993 firma infatti un accordo triennale col Comune di Ravenna che prevede il versamento di cifre importanti (nel triennio 2018-2020, l’ultimo disponibile, si trattava di tre milioni di euro all’anno) a titolo di compensazione dell’impatto ambientale della propria attività estrattiva al largo. Tali fondi sono usati soprattutto per costruire e manutenere i pennelli anti-erosione e per ripristinare con i ripascimenti la sabbia perduta […] oltre a questi tre milioni di euro annui, la presenza di ENI nel ravennate significa migliaia di posti di lavoro e altri milioni di euro in sponsorizzazioni per qualsiasi evento culturale e sportivo – dalle stagioni teatrali alle partite di volley e pallacanestro, dai concerti di Riccardo Muti al “mese dell’albero in festa” durante il quale i bambini di tutte le scuole elementari e dell’infanzia piantano nuovi alberi – cittadini e amministratori locali non sono propensi a contestare la potente multinazionale.»

En passant: stante questa subalternità ai combustibili fossili, a chi li estrae e a chi ne incentiva l’uso, non c’era da attendersi alcun dissenso sul rigassificatore a Ravenna. Certo non a livello locale, e nemmeno a livello regionale: Bonaccini il rigassificatore lo volle, sempre volle, fortissimamente volle, tanto da “blindarlo” contro le critiche – comunque poche – circolate nella sua coalizione.

Non rattoppi ma ripristino di ecosistemi

Non si può continuare così. Né si può pensare di ergere dighe o scogliere artificiali pur di tenere in vita il turismo e, in generale, lo status quo.

Giuzio accenna a «piani di arretramento gestito, interruzione delle cause antropiche dell’erosione e conversione e decementificazione delle attività turistico-balneari».

Per convertire l’attuale economia rivierasca è indispensabile partire da una constatazione: quel modello è comunque destinato al tracollo.

Permetteteci, da scrittori, di mediare al rialzo, cioè di prefigurare scenari che i politici non osano o non sono in grado di immaginare. Tanto saranno loro a mediare al ribasso, in nome di una realpolitik sempre più staccata dalla realtà.

La costa adriatica va decementificata e depavimentata il più possibile, per ripristinare gli ecosistemi precedenti all’urbanizzazione – dune e foresta litoranea – e, in alcuni casi, alle bonifiche.

Attuate un po’ ovunque negli immediati entroterra di Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna, dalla fine dell’Ottocento a oggi le bonifiche hanno privato quei territori di preziose zone umide, ecosistemi ideali a catturare e immagazzinare carbonio. All’epoca dei prosciugamenti non si poteva sapere, e l’ordine di problemi era un altro, ma oggi si sa, e avrebbe senso invertire la rotta. Del resto, molte bonifiche furono controverse, contestate già all’epoca e oggi ritenute fallimentari. Sul caso ferrarese, si può vedere il bel documentario Dall’acqua ai campi, dai campi al silenzio (2016).

I posti di lavoro – sovente lavoro precario, supersfruttato, sottopagato – nel turismo di massa sarebbero sostituiti da nuovi e meno frustranti impieghi, quelli generati da una grande riprogettazione ecologica del territorio e da un grande recupero, seguito da una cura perenne, degli ecosistemi.

Lido degli Scacchi, riviera ferrarese. Dune che resistono. Dove ci sono ancora, vanno liberate dal cemento intorno e dalla pressione antropica. Dove c’erano, devono tornare.

Tutto questo costituirebbe una barriera reale e sensata all’erosione costiera e alla catastrofe ambientale nell’entroterra. Non solo: potrebbe attrarre una nuova curiosità ecologica ed estetica, su cui fondare un “turismo” – urge coniare un nuovo termine – lontano da quello omologato e rapace di oggi.

È un approccio che si può traslare e adattare a tutti i territori minacciati. Alcuni dei quali possono diventare strategici laboratori. È il caso del basso ferrarese, del quale ci siamo più volte occupati, e su cui torneremo.

È chiaro che simili suggestioni vanno contro l’interesse immediato di troppe lobby e potentati economici, contro abitudini diffuse e consolidate, contro la spinta inerziale dell’esistente. Per questo non verranno mai raccolte dall’attuale classe dirigente – locale, regionale, nazionale o europea che sia. Classe dirigente di cui sarebbe d’uopo, e urgente, sbarazzarsi.

La precondizione per sbarazzarsene è saper immaginare un futuro diverso.

I punti di forza erano in realtà punti deboli

La val padana – cuore pompante del capitalismo italiano, nonché area tra le più inquinate, cementificate e surriscaldate d’Europa – è il territorio che subisce nel modo più spettacolare gli sconquassi del caos climatico.

In val padana, l’Emilia-Romagna è la regione più flagellata da eventi «estremi». E non è un caso.

Come abbiamo scritto in articoli precedenti, le attività e produzioni su cui si basano il mitico «benessere» e il mitico «buongoverno» emiliano e romagnolo sono quanto di più tossico e climalterante si possa immaginare. I presunti punti di forza dell’economia di queste parti – un mix di plastica, motori, cemento e tondino, poli logistici, agroindustria, allevamenti intensivi e turismo di massa – si stanno rivelando punti deboli. Sembravano punti di forza, e si menava vanto del loro successo, perché si tenevano ambiente e clima fuori dal quadro. Ora ambiente e clima sono rientrati con violenza, e l’economia emiliano-romagnola si rivela la peggiore possibile.

Facciamo un solo esempio: la plastica.

La plastica ci sta avvelenando, come ha titolato di recente il New Yorker. Lo fa perché si decompone in micro- e nanoplastiche (MNP) che si disperdono nell’ambiente, raggiungendo gli angoli più remoti del pianeta, infiltrando gli organismi a monte e a valle della catena alimentare. Il mare è pieno di MNP. Tutto è pieno di MNP. Le mangiamo e le beviamo. S’infilano nel nostro cervello e aumentano il rischio di Alzheimer e altre malattie degenerative; sono nei nostri fluidi corporei e mettono a forte rischio la fertilità maschile (andrebbe fatto notare ai fascisti, che si lamentano della «denatalità» e al tempo stesso difendono l’industria della plastica!); sono nella placenta umana, ancora non si sa con quali conseguenze.

Riciclare la plastica non solo è una falsa soluzione, ma aggrava il problema, perché il processo produce ulteriori microplastiche e secondo sempre più ricerche la plastica risultante è tossica e può contaminare gli alimenti con cui entra a contatto.

Come? La «bioplastica»? Ma figurarsi… La bioplastica, o «plastica compostabile», è plastica e basta. Il suo uso è al centro di una grande truffa ideologica. Come ha ben titolato The Atlantic, «la plastica compostabile è spazzatura».

L’unica via praticabile è vietare la produzione e l’uso di plastica monouso, superare la cultura dell’usa-e-getta. Poi andranno trovati modi di decontaminare, rimuovere la maggior quantità possibile di plastica dai corsi d’acqua, dai mari, dall’ambiente. Ma prima va fermata la produzione.

A fronte di tutto questo, è accettabile, è all’altezza della situazione e delle sfide del nostro tempo il fatto che in Emilia-Romagna la «Packaging Valley» sia considerata un’eccellenza, un fiore all’occhiello, una realtà da tutelare così com’è, anziché un grosso problema?

Parliamo delle circa duecento aziende situate nel cuore dell’Emilia che fabbricano, citiamo da un entusiasta reportage del Sole 24 Ore,

«apparecchi che dosano e impacchettano sigarette, medicine, saponi, cosmetici, bibite, alimenti, mobili… Tutto ciò che ogni giorno passa tra le nostre mani con una confezione rigida o flessibile attorno».

Produzione incentrata sulla plastica, finalizzata alla diffusione di plastica, fondata sulla cultura dell’usa-e-getta.

Sono le stesse aziende che dal 2019 si sono opposte a una modesta, inadeguata tassa sull’uso di plastica monouso per gli imballaggi, neanche fosse una misura rivoluzionaria, facendone rinviare l’introduzione e infine riuscendo a farla saltare.

Bonaccini, com’è ovvio, stava dalla loro parte.

La destra, la «sinistra» e l’ipocrisia climatica

Il caso di studio dell’Emilia-Romagna dimostra… plasticamente che il problema non sta solo nella destra «negazionista» e nel circolo vizioso da cui essa trae beneficio, ben descritto da George Monbiot sul Guardian:

George Monbiot

«Mentre l’impatto dei nostri consumi si fa sentire a migliaia di chilometri di distanza e le persone arrivano ai nostri confini cercando disperatamente rifugio da una crisi che non hanno avuto quasi nessun ruolo nel causare – crisi che può includere vere inondazioni e vere siccità – [le destre] annunciano, senza un briciolo di ironia, che siamo “inondati” o “prosciugati” dai profughi, e milioni di persone si uniscono al loro appello a sigillare i nostri confini […] Quando i governi si spostano a destra, bloccano le politiche volte a limitare il collasso climatico […] Se volete sapere come si presenta un possibile futuro – un futuro in cui si permette a questo ciclo di accelerare – pensate al trattamento dei rifugiati attuali, amplificato di diversi ordini di grandezza. Già oggi, alle frontiere europee, i profughi sono respinti in mare. Vengono imprigionati, aggrediti e usati come capri espiatori dall’estrema destra, che allarga il proprio appeal incolpandoli di mali in realtà causati dall’austerità, dalla disuguaglianza e dal crescente potere del denaro in politica […] Ovunque, possiamo aspettarci che il successo [della destra] sia seguito da una riduzione delle politiche climatiche, con il risultato che un numero sempre maggiore di persone non avrà altra scelta se non quella di cercare rifugio nelle zone sempre più ristrette in cui la nicchia climatica vivibile rimane aperta: spesso proprio le nazioni le cui politiche li hanno cacciati dalle loro case.»

Vero, ma parziale.

Con tutto lo schifo che fa l’estrema destra, e con tutti i pericoli che d’ora in poi ci farà correre, la maggiore responsabilità dell’attuale situazione ce l’hanno il centro e la «sinistra» neoliberali. Sono stati loro a governare la globalizzazione capitalistica climalterante, a farci sprecare tempo prezioso con finte politiche climatiche come l’«Emission Trading», e sono loro a fare greenwashing mentre tutelano gli interessi di multinazionali ecocide e portano avanti i modelli di sempre.

Quanto agli orrori dei respingimenti, dei porti chiusi e delle morti in mare, delle detenzioni e violenze in Libia, l’ideologo di tutto questo è stato Marco Minniti, dirigente del PD, dal dicembre 2016 al giugno 2018 ministro degli interni di un governo italiano di «centrosinistra». È un dato di fatto noto a livello internazionale, tanto che, nel marzo 2019, Minniti fu accolto alla London School of Economics da contestatori e contestatrici con le mani imbrattate di sangue finto.

Tornando alle questioni climatiche, mentre la destra dichiarata se ne fotte in modo esplicito, la «sinistra» è più ipocrita: finge di averle a cuore, ma se ne fotte almeno altrettanto.

Se c’è un luogo dove tale atteggiamento è giunto al suo picco, quel luogo è l’Emilia-Romagna. E se c’è una capitale dell’ipocrisia climatica, quella è Bologna.

Qui da noi si può definire «opera simbolo della transizione ecologica» un’autostrada a diciotto corsie che passerebbe dentro la città, aumentando il traffico urbano – sono stime dei proponenti stessi – di 25.000 veicoli al giorno e facendo da volano a decine di altre opere asfaltizie – allargamenti, raccordi, bretelle, svincoli, parcheggi – a Bologna e nel suo circondario.

Qui da noi il Comune disegna erba e fiori intorno ai cassonetti perché «nessuno abbandonerebbe un sacchetto di rifiuti in mezzo a un prato», mentre si distrugge il verde vero, disboscando e buttando giù alberi ovunque.

Non può durare.

Il vento delle tempeste rimuoverà il velo.

Le lotte dovranno fare il resto.

In copertina: 22 luglio 2023, traliccio abbattuto dalla tempesta «downburst» nel Ravennate – Foto tratta da meteoweb.eu.