Il 22 Giugno del 2018 il quotidiano Il Manifesto pubblicava un inserto gratuito e interminabile: 56 pagine di nomi delle persone morte – documentate negli ultimi quindici anni – nel tentativo di raggiungere l’Europa attraverso il Mar Mediterraneo. 34.361 vittime, alle quali andrebbero aggiunte le circa 4.200 degli ultimi due anni. Ovviamente i numeri reali, che considerano anche le vittime non documentate, sono molto più alti. Nel titolo della ricerca si individuava una precisa responsabile: la ‘Fortezza Europa’ [1].

Colpisce la trasversalità di questa immagine: da una parte questo appellativo viene utilizzato in senso critico da chi richiede politiche migratorie europee meno disumane; dall’altra una “fortezza ancora più fortificata” è ciò che auspicano, con tanto di bandiere e magliette a tema, molti movimenti europei di destra apertamente razzisti.

L’origine è interessante: la Festung Europa, nella propaganda del Terzo Reich, indicava la parte del continente che era sotto il dominio della Germania nazista di Adolf Hitler e che avrebbe dovuto resistere agli attacchi degli Alleati. Il piano prevedeva la completa fortificazione della costa nord-occidentale dell’Europa, il cosiddetto ‘Vallo Atlantico’, al fine di impedire lo sbarco delle forze avversarie.

Fortificazioni, muri, sbarchi da impedire, morti: temi che ritornano

Immagine chiama immagine: in un racconto di Kafka intitolato La tana, il protagonista è uno strano animale che, nel costruire la sua ‘casa’, è ossessionato dall’idea che qualcun altro possa entrarvi. La paura è tale che l’animale escogita tutti i possibili sistemi di sicurezza: trasforma la tana in un labirinto e, di fatto, una casa in una prigione.

Ma non basta, e il personaggio si fa dunque sentinella di guardia all’entrata. Anche questo non è sufficiente. L’animale decide allora di uscire lui stesso dalla tana, nascondendosi nei dintorni, per meglio controllare l’unico accesso alla sua ‘fortezza’ e, paradossalmente, esponendosi così al rischio che cercava di evitare.

Il filosofo Pier Aldo Rovatti, in un libricino di poche ma intense pagine intitolato La follia, in poche parole, ne trae la seguente conclusione: «Più impazziamo a blindare il nostro Io (tana o casa che sia) più ci esponiamo all’invasione dell’altro, ottenendo dunque l’esatto contrario. […] La follia dell’altro, così bloccata in se stessa, ci renderà folli»[2].

Chi governa la Fortezza Europa dei nostri giorni pare comportarsi in maniera molto simile al protagonista kafkiano. Almeno dagli anni ’90 in poi, il processo di fortificazione del confine europeo al fine di contrastare l’immigrazione è avanzato a ritmi costanti, fino alla recente esternalizzazione delle frontiere. Respingimenti in mare e cancellazione delle vie regolari di ingresso non bastavano, e così siamo arrivati ai campi di prigionia libici, uno sconcertante esempio del più vasto processo di subappalto della gestione delle frontiere a paesi terzi. Altra nota ‘immagine’: il campo.

La “follia dell’altro” è davanti a noi, dentro di noi, avvolta in un velo di quotidianità raccapricciante: l’Altro siamo noi di fronte ad uno specchio onesto. L’assenza di scandalo, la normalizzazione e l’assuefazione sono sintomi della follia stessa: di fronte alla negazione dell’altro-straniero ecco riemergere l’altro-noi, il volto in ombra dell’Europa stessa, quello rimosso e non elaborato, che si pone in perfetta continuità col colonialismo e con i totalitarismi, con la caccia alle streghe e con le enclosures.

Quel volto nascosto sotto gli stendardi della civiltà, dei “Diritti Umani” e del progresso. Siamo noi che ammettiamo, finanziamo e organizziamo con criterio ed efficienza la morte dell’altro, come se fosse un principio inevitabile e necessario. Siamo noi a ignorare continuamente questo crudissimo dato di fatto, tra distanza, rimozione e rabbiosa legittimazione. Non abbiamo capito davvero quanto banale possa essere il male.

Le condizioni di possibilità

Nel 1951 Albert Camus poneva una questione che ancora oggi rimbalza senza risposta nell’inconscio collettivo della “civiltà occidentale” [3]: «Ogni azione sfocia nell’omicidio, diretto o indiretto, [e quindi] non possiamo agire prima di sapere se, e perché, dobbiamo dare la morte»[4]. Mentre l’Occidente sanciva – creando un enorme rimosso – che gli stermini della Seconda guerra mondiale e dell’Olocausto si dovevano ad un ritorno della barbarie e del selvaggio istinto animale nella culla della civiltà, alcuni critici del tempo offrivano un’immagine ben diversa e ben più onesta: “noi” in quanto “assassini”. Adorno, Horkheimer e la Scuola di Francoforte, Hannah Arendt, mostravano chiaramente come la barbarie del ‘900 non fosse un inciampo, una regressione o un vuoto all’interno del progresso, ma il punto di caduta preciso di un mo(n)do ben specifico.

D’altronde il nesso tra Illuminismo, razionalismo, colonialismo e capitalismo aveva già mostrato, fuori dai confini occidentali, la sua capacità distruttiva. La voce di Georges Snyders, filosofo ebreo sopravvissuto ad Auschwitz, aggiungeva una domanda ancora più paralizzante: «Auschwitz rappresenta forse un’eccezione nella storia del mondo? […] Si tratta piuttosto del punto culminante di una lunga catena di massacri, di guerre, di tratta di Neri, di secoli di schiavismo, di colonialismo – in fin dei conti di sfruttamento di uomini da parte di altri uomini?»[5].

Il razzismo del ‘900 fu certamente mostruoso, ma non nuovo. Averlo reso “mostruoso” in quanto inconcepibile, inspiegabile e folle, fa parte della follia stessa. Viene in mente Foucault quando dice che è molto più saggio e utile non perdere tempo a chiedersi, superficialmente, “come sia stato possibile”, quanto piuttosto andare a cercare le condizioni di possibilità di un certo avvenimento.

L’etnopsichiatra Piero Coppo ricostruisce un quadro piuttosto eloquente a riguardo: «La teoria dell’evoluzione giustificava esplicitamente l’organizzazione del dominio da parte della “razza eletta” e il meccanismo selettivo per eccellenza, la guerra. Hitler “era parlato” da ciò che molti in Europa sentivano, pensavano, facevano e lasciavano accadere […]. Non era un’improvvisa follia, ma la seria, metodica, esplicita applicazione dei principi del dominio, dell’organizzazione, dell’evoluzione, della gerarchia già operanti altrove, ma importati in Europa»[6].

La storia è ben raccontata, gli elementi sono a disposizione, l’operazione non è intellettualmente difficile. Eppure c’è qualcosa di più profondo che ci impedisce di elaborare collettivamente e consapevolmente la dimensione dell’assassinio. Forse ha a che fare con quel filo che arriva ai giorni nostri e che non si è mai reciso del tutto. Oggi come allora, la morte dell’altro non è frutto di un’improvvisa follia, ma di una cosmogonia radicata, di dinamiche che diremmo tanto materiali quanto epistemologiche, di una particolare concezione del sé, dell’identità, della “natura” umana e del suo posto nella relazione col mondo.

Un passo indietro: razzismo epistemologico

Lo storico George Fredrickson nel suo Breve storia del razzismo[7] definisce quest’ultimo a partire dal nesso tra “differenza e potere”: la differenza insormontabile di un “Altro” rispetto a un “noi” legittima un trattamento che, se applicato ai componenti del “noi”, riterremmo insopportabile. Ma il razzismo tra umani radica in qualcosa di molto più ampio. Potrebbe essere utile applicare la definizione in una prospettiva che diremmo antispecista: l’“Altro” è, prima di tutto, qualsiasi “alterità”. La “differenza” è qui una “radicale partizione” e il “potere” è, in realtà, polarizzato in forma di “dominio”.

Si tratta di ripartire dai presupposti del nostro mo(n)do, della nostra onto-epistemologia. Il quadro, con qualche semplificazione, può essere tracciato così: il pensiero occidentale si è caratterizzato, a partire almeno da 2.500 anni fa, per un approccio prevalentemente partitivo: soggetto/oggetto, natura/cultura, umano/ambiente, essere/non-essere. Uno dei perni centrali di questa partizione è l’istituzione di ciò che ancora oggi chiamiamo “natura”.

L’idea di “natura” – lungi dall’essere “naturale” – costituì nella polis greca l’ambito fondamentale per dare spiegazioni fisiche vincenti. I filosofi battagliavano: chi era più convincente aveva più allievi e quindi più prestigio e denaro. «Il modo di spiegare le cose dei naturalisti era superiore – o almeno così essi credevano – proprio perché restava esclusivamente in termini di natura. La loro spiegazione eliminava in teoria l’arbitrario, il premeditato, l’arcano in favore di ciò che era in linea di principio regolare e osservabile»[8].

L’ambito divenne progressivamente autoreferenziale ed escludente, fino a pretendere di includere tutta la realtà possibile. La “natura” in quanto alterità diventava così l’oggetto-mondo del quale poter dire la “verità”. La distinzione parmenidea tra essere e non-essere rappresenta forse l’emblema più chiaro di questa operazione: l’essere è unico, compatto, uguale a se stesso, non soggetto al divenire; ciò che è mutevole appartiene al regno dell’opinione, della non-verità. Attraverso la spiegazione razionale, la logica formale ed il principio di non-contraddizione si afferma, in definitiva, una forma di monismo: c’è un unico essere e un’unica verità su di esso.

Questa traccia non si perde nel tempo, anzi, si radicalizza con la scienza moderna: vi è un’unica natura e un unico metodo (corretto) per conoscerla, la scienza. Questa natura viene letta sotto la lente del riduzionismo: comprendiamo il mondo quantificandolo, frammentandolo in piccoli pezzi, ciascuno dei quali dotato di caratteristiche sue proprie. Il problema centrale di questo approccio è che si fonda sulla separazione. La relazionalità non è nel cuore del reale: gli enti possono intrattenere delle relazioni, ma la loro essenza non è relazionale.

Questi presupposti sono alla base di una particolare idea di “identità”. Come sottolinea Stefania Consigliere, in questo modo si «fonda la concezione atomistica dell’identità, in cui l’esistenza dipende dall’identità, e questa dipende esclusivamente dalle proprietà intrinseche dell’ente: ciascuna cosa è ciò che è in virtù delle sue qualità, indipendentemente dalle relazioni»[9].

La “natura” è spiegata in termini di natura, l’identità è definita nei termini del proprio: il campo della discussione (e la possibilità di deduzione) sono ben circoscritti – perciò controllabili – e “decisi in anticipo”.

È la stessa espressione che Horkheimer e Adorno usano nella Dialettica dell’illuminismo: questo è il più totalitario dei sistemi proprio perché in esso “il processo è deciso in anticipo”. Il ragionamento (la lettura del mondo e dell’umano) funziona molto bene se si tiene arbitrariamente fuori ciò che lo può far saltare. C’è un escluso, o meglio, ci sono molti esclusi: l’indefinibile, il non-oggettivabile, il continuo, il non-quantificabile, il contraddittorio, per certi versi quel “noi” che non si limita ad essere la somma di tanti “io”. È una forma di razzismo epistemologico: io sono io solo se pretendo di non essere anche altro; la natura è “quella cosa lì” se pretendo di poterne circoscrivere e sigillare i componenti. L’unica ragione ammessa è quella strumentale.

Questa lettura del mondo regge nella misura in cui separa ed esclude l’alterità. La storia ci mostra, però, come l’impalcatura scricchioli: “l’io non è padrone nemmeno in casa propria”, si dice con la nascita della psicoanalisi, mentre oggi l’ecologia radicale ci mostra come nulla “in natura” sia realmente circoscrivibile: il corpo umano contiene migliaia di “specie” diverse; l’Altro è in ogni “cosa”.

Assassini

«Questo è il tempo degli Assassini»[10], scrive Rimbaud alla fine del 1800. Sembra un invito a considerare onestamente il peso mortifero di buona parte della storia occidentale. Ai bambini di dieci anni nelle nostre scuole parliamo di “scoperta dell’America” quando raccontiamo il più grande genocidio della storia. Non riconosciamo nei volti dei migranti, che oggi respingiamo come illegittimi ladri, i segni della devastazione coloniale e postcoloniale. Accettiamo le scuse più banali riducendoci a distinzioni di forma inquietanti: il migrante economico no; quello di guerra sì, ma solo se… Non ci tocca minimamente che lo Stato democratico riconosca l’essere giuridico prima dell’essere umano, che i “diritti umani” valgono solo se vidimati burocraticamente. Non ci rendiamo nemmeno più conto che gli oggetti di consumo che tengono in piedi le nostre quotidianità sono intrisi di violenza, sfruttamento e morte. Se allarghiamo questa riflessione ad un’ottica antispecista la distruzione animale e vegetale in corso è annichilente. E se un dubbio sulla violenza in atto sorge, l’unica alternativa alla paralisi sembra essere il there is no alternative di thatcheriana memoria.

Separazione e assuefazione sono concetti fondamentali per accogliere la provocazione del nostro coinvolgimento omicida. Viene alla mente un’altra storia. Quella degli Assassini era una setta ismailita di cui scrive Marco Polo. I membri, cresciuti in una fortezza piena di godimenti di ogni genere, erano capaci dei peggiori assassinii pur di continuare a vivere nel loro “paradiso”. È un legame circolare tra consumo, assassinio e paradiso a far sì che il meccanismo non si fermi.

La fortezza si è espansa, l’assassinio è delegato, la dissociazione infinitamente maggiore, ma non trovo immagine più efficace per raccontare questo pezzo del nostro mo(n)do. Nel frattempo i cadaveri si posano sul fondo dei “nostri” mari e gli sfruttati si accalcano sui fili spinati delle frontiere, mentre una piattaforma interattiva su internet chiamata how many slaves work for you? ti permette di quantificare l’“impronta schiavistica” del tuo stile di vita. Chi siamo veramente?

Specchio, specchio delle mie brame

Quando lavoravo nei progetti istituzionali di accoglienza per migranti, una delle cose più interessanti era vedere come il contatto con l’alterità mostrasse prima di ogni altra cosa il nostro modo di essere. L’“Altro”, i suoi modi e le sue priorità, rimanevano per mesi un mistero; i nostri invece, con tutti i tic e le rigidità del caso, venivano subito a galla. Il primo “altro” a emergere era il nostro lato in ombra.

Abdelmalek Sayad scriveva negli anni ’90: «Abitualmente si parla di “funzione specchio” dell’immigrazione, cioè dell’occasione privilegiata che essa costituisce per rendere palese ciò che è latente nella costituzione e nel funzionamento di un ordine sociale, per smascherare ciò che è mascherato, per rivelare ciò che si ha interesse a ignorare e lasciare in uno stato di “innocenza” o ignoranza sociale, per portare alla luce o ingrandire (ecco l’effetto specchio) ciò che abitualmente è nascosto nell’inconscio sociale ed è perciò votato a rimanere nell’ombra, allo stato di segreto o non pensato sociale»[11].

I migranti che bussano alle porte della “fortezza Europa” proiettano sul nostro specchio collettivo almeno tre storie rimosse che rappresentano le ragioni materiali del razzismo: la tratta degli schiavi; l’imperialismo e il colonialismo (passato e presente); l’odierna e taciuta “inclusione differenziale”, ovvero quel governo istituzionale delle migrazioni che crea clandestinità al fine di produrre manodopera altamente sfruttabile, sempre essenziale al capitalismo.

Ad accomunare queste tre storie mortifere è la violenza, perennemente occultata, necessaria a tutte le ondate di accumulazione e creazione di capitale. Affinché violenza e dominio siano legittimati e sopportati, l’Altro dev’essere di volta in volta collocato in quella posizione di “differenza insormontabile”. Se lo sterminio degli indigeni d’America e la tratta degli schiavi furono accompagnati dall’idea che essi fossero non-umani (si pensi alle grandi diatribe sul possesso o meno dell’anima), per quel che avvenne successivamente le parole di Hannah Arendt nel suo Il razzismo prima del razzismo sono di una chiarezza disarmante: «L’imperialismo avrebbe richiesto l’invenzione del razzismo come unica possibile “spiegazione” e giustificazione delle proprie azioni, anche se nel mondo civile non fosse mai esistito alcun pensiero razziale. Essendo però esistito, il pensiero razziale si è rivelato un potente alleato del razzismo. […] serviva a occultare la forza distruttiva della nuova dottrina […]»[12].

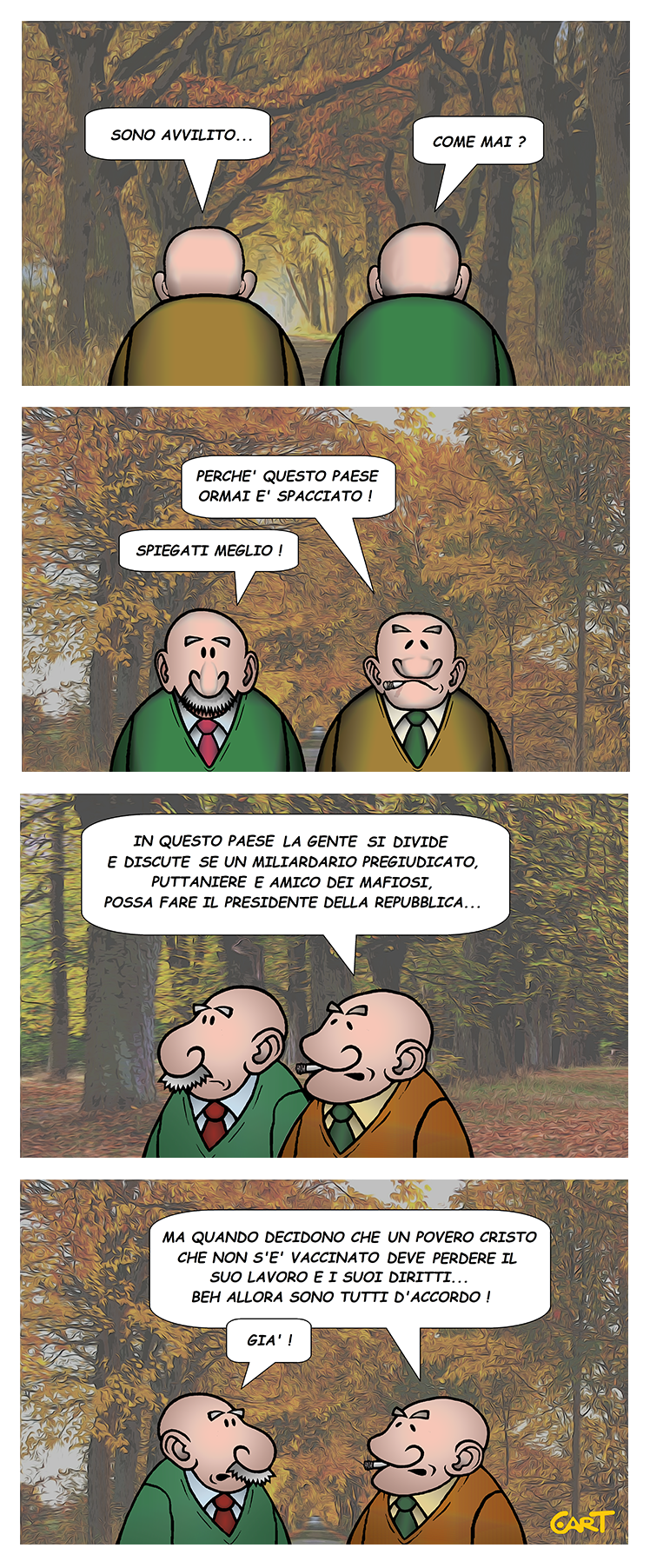

Ragione strumentale: la “costruzione dell’altro” è sempre stata in qualche modo funzionale a ciò che dell’altro si voleva fare. Oggi il razzismo di Stato[13] non discute dell’anima dei migranti, ma del suo equivalente statale, il riconoscimento giuridico-burocratico, che legittima o meno l’annientamento di migliaia di persone. Come in una sorta di nevrosi collettiva, l’Europa si ritrova a ripetere gli stessi gesti che da secoli ne svelano il suo lato in ombra. La sostanza è la stessa, e nemmeno la forma cambia molto. L’impalcatura retorica ci permette di non vedere la crudezza di fatti altrimenti indigeribili.

Allora, per i “buoni”, le politiche razziste sono solo quelle dei fascio-leghisti e non l’intero governo istituzionale delle migrazioni; mentre i “fascio-leghisti” nel frattempo raccontano tutte le “ragioni” per cui il buonismo, nel “regime della scarsità”, non è più sostenibile. Mentre i primi non vedono, i secondi indicano il punto che gli fa più comodo.

Un posto per Pan

Oggi la scienza non ha solo dimostrato l’inconsistenza di qualsiasi teoria razziale, ma, andando ben oltre, pone in discussione persino l’idea di specie e svela tutta l’inadeguatezza di un’identità immaginata come chiusa e autonoma. Dagli studi di neuroscienze a quelli di filogenetica, appare sempre più evidente che l’alterità è in noi, ci costituisce ed è necessaria alla vita. Non che in precedenza siano mancate cosmologie che lo sostenessero.

Pan veniva spesso considerato il dio incarnante tutto ciò che non era (o non era più) umano: la bestialità, la natura, la sessualità selvaggia; l’alterità più radicale. Se disturbato, o escluso, era in grado di emettere un urlo terrorizzante, che spaventava persino lui stesso: il panico. Eppure gli ateniesi riuscirono a sconfiggere i persiani a Maratona solo dopo averlo accolto tra le divinità onorate.

Quando De Martino indaga la “presenza” dell’umano si appunta: «il singolo è il mai solo che rischia di essere assolutamente solo, il sempre comunicante che rischia di essere l’assolutamente incomunicabile»[14]. Il rischio è la chiusura, la fissità, la rottura di una relazionalità essenziale. L’alterità porta inevitabilmente con sé il terrore di Pan, la paura della perdita e della dissolvenza. Ma strutturare la nostra identità in termini di un’individualità chiusa fa sì che il rischio si concretizzi, esattamente come nel racconto di Kafka. Pan va accolto. Oggi costituiamo una società che, da una parte, si barrica in fortezze omicide, da un’altra distrugge ogni forma di vita “altra” in un ecocidio che mina la stessa possibilità della vita sulla Terra; e parallelamente, come individui, viviamo nel nostro intimo un’epidemia di panico sempre più diffusa. In tutti questi casi l’alterità è qualcosa con cui non sappiamo più relazionarci al di là del nesso di “radicale partizione” e “dominio”. Il razzismo è una postura che va ben al di là di ciò che comunemente intendiamo: è multidimensionale, è materiale ed epistemologico, sociale e psicologico.

Il movimento di fuoriuscita difficilmente può essere dei singoli. Il mo(n)do capitalista che abbiamo costruito, seppur nelle sue diverse declinazioni, si muove sulla partizione, premessa necessaria ad ogni quantificazione e capitalizzazione. Ha bisogno di quel binomio di “differenza e dominio” proprio del razzismo. E si muove sulla menzogna, sul racconto malefico di una “naturalità” della separazione e del dominio: “è sempre stato così”, si dice. Eppure ci sono segni, contorni, di possibilità diverse. C’è una pluralità di racconti che dai miti antichi alle scienze contemporanee ci parla di un modo non-razzista di essere e di abitare la Terra. Continuamente nascosti, attaccati, quasi sempre sconfitti, questi racconti non hanno tuttavia mai smesso di essere ereditati e di trasformarsi in pratiche. Ci dicono che nel nostro profondo più intimo non troviamo noi stessi, ma tutta l’alterità che siamo, lo sfondo comune. Per non perderci nel panico che l’apertura comporta dobbiamo riconoscere e negoziare con Pan. Il mondo fuori non fa che offrirci continuamente l’occasione per iniziare a lavorare su questa nostra imprescindibile “noità”.

Note:

[1] List of 34.361 documented deaths of refugees and migrants due to the restrictive policies of “Fortress Europe”, in http://www.unitedagainstracism.org/blog/2018/06/20/press-release-unitedlist-of-34361-refugee-deaths-published-in-the-guardian/ , consultato il 31/10/2018.

[2] Pier Aldo Rovatti, La follia, in poche parole, Bompiani, Milano, 2000, pp. 39- 40.

[3] Per quanto solo con un certo grado di semplificazione si possa dare una definizione di “Occidente”, rimandiamo al quadro che ne disegna la filosofa ed antropologa Stefania Consigliere: «Una prima definizione di Occidente potrebbe indicarlo come l’asse storico-culturale che percorre e lega l’ebraismo, la Grecia classica, il cristianesimo e la modernità scientifica, coloniale e capitalista. […] Esso dispone tuttavia di una certa coerenza tassonomica conferitagli da un insieme di elementi che hanno un’aria di famiglia e si ritrovano oggi in modo ubiquo, sedimentati e variamente combinati, quasi sempre attivi: il monismo ontologico (che si declina anche in monoteismo); l’essenzialismo; l’esigenza di universalità; il prestigio della dimostrazione; il risalto dei termini individuali atomici anziché della relazione tra di essi; il risalto tutto tondo dell’individuo rispetto allo sfondo; la superiorità accordata alla vista; la propensione a privilegiare la razionalità deduttiva e la ragione strumentale; l’integralità del bene; il tempo lineare; la progressione evolutiva dei processi; l’aspirazione palingenetica; la percezione degli esseri secondo una gerarchia di valore; il nesso scarsità-valore; l’enfasi sull’attività cognitiva e sulla sua regolatività rispetto a ogni funzione psichica; la verità come rappresentazione fedele dello stato delle cose nel mondo», in Antropo-logiche, Colibrì, Paderno Dugnano (Mi), 2014, p. 42.

[4] Albert Camus, L’uomo in rivolta, (1951), Bompiani, Milano, 1994, p. 6.

[5] In Piero Coppo, Passaggi. Elementi di critica dell’antropologia occidentale, Colibrì, Paderno Dugnano (Mi), 1998, p. 93.

[6] Ibidem.

[7] George Fredrickson, Breve storia del razzismo. Dall’antisemitismo allo schiavismo dalla Shoa al Ku Klux Klan, Donzelli, Roma, 2002.

[8] Una precisazione è fondamentale: 2500 anni fa, nella Grecia antica, così come per molti secoli successivi, vi era una compresenza di modi e quindi di mondi diversi. Probabilmente ciò è vero anche oggi, benché la coazione all’Uno sia sempre più forte e pervasiva.

[9] Stefania Consigliere, La piega logicista, in Rizomi greci, Colibrì, Paderno Dugnano (MI), 2014, p. 84.

[10] Arthur Rimbaud, Una stagione in inferno – Illuminazioni, (1886), Mondadori, Milano, 1990, p. 135.

[11] Abdelmalek Sayad, La doppia pena del migrante. Riflessioni sul “pensiero di stato”, “aut aut”, 275, 1996, p. 10.

[12] Hannah Arendt, Il razzismo prima del razzismo, Castelvecchi, Roma, 2018, pp. 75-76.

[13] Per un approfondimento sul tema si veda Pietro Basso, a cura di, Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, Milano, 2010.

[14] Ernesto De Martino, Scritti filosofici, Società editrice Il Mulino, Istituto Italiano per gli Studi Storici – Napoli, 2005, p. 3.

Questo contributo è uscito con altro titolo sulla rivista online Altraparola.