Libero mercato, protezionismo, globalizzazione: altro che campagna elettorale

Il dibattito elettorale si sofferma molto sui concetti di protezionismo, libero mercato e globalizzazione. Lo fa però in maniera semplicistica, attraverso slogan, e quasi sempre ai limiti del surreale. Gli arbitri, i giornalisti, dimostrano meno conoscenza del politico di turno, populisti al limite del grottesco che non fanno altro che rimarcare le ‘credenze’ popolari giocando sulla parola ‘libero’, che niente ha a che fare con il mercato, e ‘protezionismo’, omettendo che in economia non vuol dire autarchia e chiusura indiscriminata.

Nel paradigma tendente ad aumentare l’asimmetria informativa tra chi sa e chi ignora, colui che è fautore del libero mercato accetta la ‘sempre buona globalizzazione’, chi invece è per il protezionismo la rifiuta e quindi è un giurassico.

Nelle prossime righe cercherò di dare un po’ di dati nell’intento di riequilibrare la conoscenza di questi due fenomeni partendo dall’inizio della storia economica scritta, cioè dai tempi di Adam Smith e dalla rivoluzione industriale.

Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento gli Stati Uniti avevano tariffe doganali sui prodotti industriale del 40–50%, applicavano forti discriminazioni sugli investitori stranieri e nel settore bancario era proibito diventare consiglieri d’amministrazione. Gli azionisti potevano esercitare il loro diritto di voto solo se erano residenti nel paese.

Sulla banconota da 10 dollari c’è l’immagine del ministro del Tesoro americano del governo Washington, Alexander Hamilton, che nel 1791 propose al Congresso americano il ‘Report on the Subject of Manifactures’, dove si affermava la necessità di proteggere le industrie nascenti fino a quando sarebbero state capaci di camminare con le proprie gambe.

Il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington (1789-1797), addirittura pretese di vestire abiti di fattura americana al suo discorso d’insediamento e il fatto fa sorridere perché è la stessa cosa che usava fare Thomas Sankarà, presidente del Burkina Faso, due secoli dopo per lanciare l’idea che il suo Paese, e tutta l’Africa, doveva emanciparsi dagli ‘aiuti’ occidentali e crearsi una propria linea di produzione.

Durante il periodo della presidenza di Andrew Jackson, settimo Presidente degli Stati Uniti d’America, dal 1829 al 1837 (un presidente che potremmo considerare ‘populista’), le tariffe doganali erano tra il 35 e il 40% e considerava inaccettabile che una banca americana potesse essere controllata da investitori stranieri per quote sopra il 30%.

Ulysses Grant, 18esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, dal 1869 al 1877, affermò – in contrasto con l’Inghilterra – che gli Stati Uniti avrebbero sì adottato il libero mercato ma solo dopo che avessero ottenuto dal protezionismo tutto ciò che di buono questo gli avesse offerto.

Da chi avevano ‘imparato’ il protezionismo gli Stati Uniti d’America?

I grandi maestri furono gli inglesi ovviamente. In questo paese europeo nel XVIII secolo, come si saprà, cominciò a svilupparsi l’industria partendo da quella manifatturiera supportata dall’aiuto dei dazi che la proteggevano dalla concorrenza di Belgio e Olanda. Poi ci fu la vera e propria rivoluzione industriale che si studia normalmente a scuola fin dalle medie, omettendo, forse, il piccolo particolare che fino al 1850 tali industrie furono tutte protette dai dazi e quindi lo sviluppo fu pilotato dallo Stato.

Le date sono importanti per capire che tutti i grandi Paesi hanno utilizzato prima il protezionismo e poi, solo dopo, sono diventati fautori e controllori del libero mercato. In fondo era normale farsi guerre commerciali, perché era (e dovrebbe esserlo ancora) normale che ognuno difendesse, in questo campo, i propri interessi.

Anche la Finlandia durante il Novecento, fino agli anni Ottanta, classificava come ‘pericolose’ le imprese che operavano al suo interno con capitali superiori al 20% e così protezionisti sono stati, a vario livello, Austria e Francia.

Singapore, che è uno Stato assolutamente liberista, deve gran parte del suo successo agli introiti assicurati dalle industrie statali che rappresentano circa il 20% della sua produzione. La Germania mantiene il controllo strategico sulle banche (e quindi sul credito), non disdegnando l’industria dell’auto visto che possiede attraverso i Lander il 20% della Volkswagen.

Il Giappone fino agli anni Ottanta del passato secolo, e dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, si è ripresa grazie al controllo del credito, una direzione serrata della sua banca centrale e delle sue aziende interne, diventate poi multinazionali e campioni di export.

Tutti i paesi che hanno adottato misure a protezione dei loro mercati interni e promosso le loro aziende hanno avuto successo, e oggi usiamo come campioni del futuro quelle nazioni che hanno agito fino a ieri nel modo che noi italiani oggi vogliamo combattere. Le leggi economiche non sono fisse nel tempo e se oggi diciamo globalizzazione bisogna conoscere da quali bisogni nasce e quali interessi tutela perché potrebbe tutelare oggi quelli che l’hanno rifiutata ieri. Il punto è: cosa conviene in un determinato periodo e a determinate condizioni oggettive e quali interessi vogliamo tutelare come Stato? Fare questo ragionamento senza essere vassalli di altri, in perfetta autonomia.

L’America di Trump ha interesse al protezionismo oggi come lo aveva ieri, anche se per per motivi diversi. Nei secoli passati aveva bisogno di sviluppare le proprie capacità industriali che mai si sarebbero evolute se avessero permesso l’ingresso indiscriminato delle merci inglesi, un paese che aveva sviluppato l’industria prima di loro. Aveva bisogno di rinforzarsi e arrivare allo stesso livello per poter commerciare in regime di parità di condizioni di base. È assurdo pensare che globalizzazione e libero mercato possano andare sempre bene a tutti nello stesso momento, sarebbe come dire che oggi Stati Uniti e Burkina Faso possano commerciare alla pari.

Palesemente e semplicemente non è la verità anche se politici e commentatori tv, insieme a Fmi e Banca Mondiale, nonché grandi interessi finanziari, fanno finta di non capire.

Oggi l’interesse degli Usa è tutelare le proprie aziende e i propri lavoratori perché nel mondo non ci sono le stesse condizioni di base. In alcuni è stata abolita la schiavitù, il lavoro minorile, ci sono salari minimi e tutele sociali, mentre in altri semplicemente no. Gli Stati Uniti hanno poi un deficit della bilancia commerciale di circa 500 miliardi, il che significa che sono il polmone del mondo, acquistano merci da tutto il mondo e se smettessero di farlo il problema sarebbe più degli altri che degli americani.

Acquistare tutto da tutti significa acquistare anche da paesi che producono a basso costo non perché sono tecnologicamente avanzati ma perché pagano meno salari e non conoscono tutele sociali, questo crea la necessità di bassi salari per la classe lavoratrice, ma anche problemi per le aziende che magari non vorrebbero sfruttare il lavoro né essere costrette a delocalizzare per risparmiare sui costi.

Uno Stato a questo punto deve scegliere tra l’impoverimento delle milioni di persone che dovrebbe invece tutelare oppure fare il suo dovere, cioè limitare la globalizzazione e mettere un po’ di dazi, magari selezionati e non generalizzati.

E tali concetti dovrebbero essere buoni per gli Usa, ma anche per l’Italia e soprattutto per il Burkina Faso.

Chi predica solo la bontà del libero mercato o non ha basi storiche, di economia di base, di conoscenze minime di teoria economica, oppure è intellettualmente disonesto.

Ma la globalizzazione ha fatto migliorare la vita nei paesi in via di sviluppo dagli anni Ottanta in poi, quando si è affermato il libero mercato su base mondiale, ribattono i liberisti.

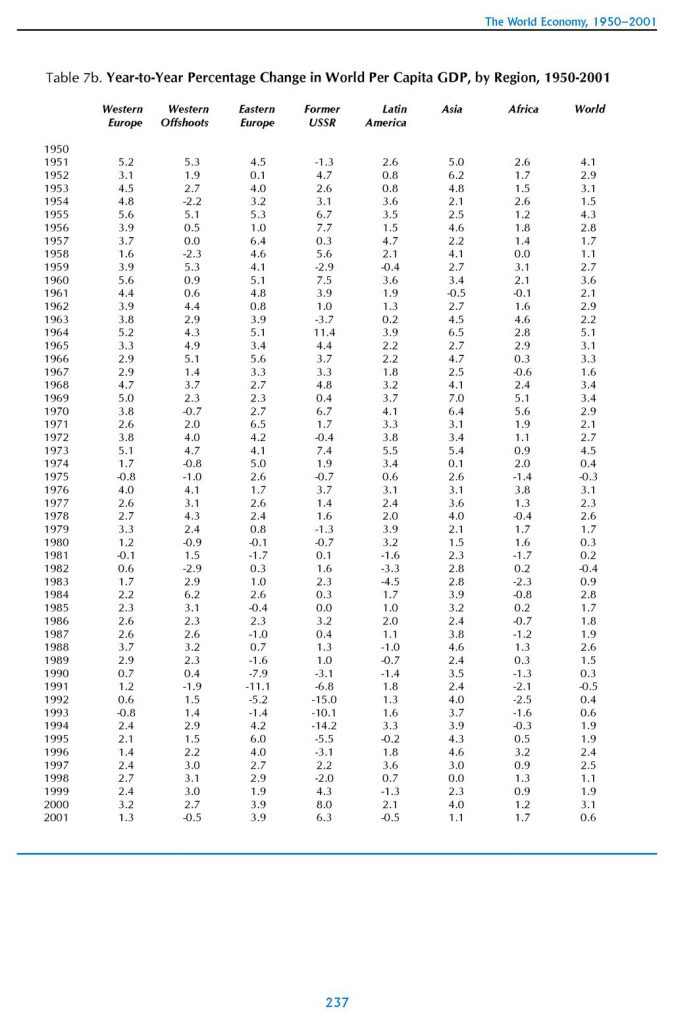

I dati però non danno loro ragione. Ci dicono, invece, che il reddito pro capite in questi paesi è sceso dal 3% degli anni Sessanta e Settanta al 1,7% del periodo 1980-2000. Negli anni Suemila il dato è cresciuto soprattutto grazie a Cina e India, che notoriamente non hanno realmente adottato politiche neoliberiste.

Il reddito procapite dell’Africa sub sahariana oggi è più o meno lo stesso del 1980, durante gli anni Sessanta e Settanta l’Africa cresceva al tasso dell’1,6%, che è un buon risultato considerando che i paesi ricchi durante la loro rivoluzione industriale tra il 1820 e il 1913 crescevano tra l’1 e l’1,5%.

Durante il periodo tanto bistrattato dai liberisti e commentatori della domenica il reddito pro capite dell’Europa Occidentale cresceva di quasi il 4% annuo mentre nell’Asia Orientale il ‘miracolo’ portava a crescite medie tra il 6 e il 7%.

Basterebbe confrontare questi dati con quello che succede oggi per capire che, in fondo, le ricette inaugurate dagli anni ottanta non hanno fatto bene all’umanità e quindi cominciare a ragionare su basi intellettualmente più oneste.

A volte c’è un sano protezionismo e un controllo della globalizzazione che si dimostra meglio della ‘mano invisibile’ del libero (?) mercato.