Lavoratori spolpati per una finanza internazionale sempre più grassa

Difendere la capacità di spesa dei lavoratori. Perché la quota salari è stata erosa dalle necessità della globalizzazione

Dagli anni ’80 la globalizzazione ha distrutto il mercato interno, assolvendo una necessità del capitalismo finanziario. A pagarne il prezzo, in termini di domanda aggregata e di pil, è stata la quota destinata ai lavoratori e alla classe media e a sopperire a tale mancanza è stato lo Stato. La teoria dei bilanci settoriali spiega che i soldi possono venire solo da tre ‘dimensioni’ economiche, ovvero dall’estero (esportazioni maggiori delle importazioni), dal bilancio delle famiglie e delle imprese e dal bilancio dello Stato. Quindi non risulta particolarmente complicato, osservando il grafico seguente, capire chi abbia subito scelte così devastanti per gli equilibri interni di una nazione.

Il grafico che segue è tratto dai lavori di qualche anno fa del prof. Alberto Bagnai

E porta ad interessanti considerazioni, sempre anticipate anni orsono dallo stesso prof. Bagnai:

La quota salari si impenna prima nel 1963, a seguito di un primo ciclo di lotte operaie che si associano anche a una fiammata del tasso di inflazione, che raggiunge il 5%. L’inflazione accelera nuovamente nel 1969, a seguito dell’autunno caldo, che porta pure lui a un aumento dell’inflazione. Segue, nel 1974, l’esplosione dell’inflazione dovuta al primo shock petrolifero. In quell’anno il salario reale smise di crescere, perché operai e sindacati erano stati colti di sorpresa, e la quota salari si flesse leggermente. Poi, dall’anno successivo, le lotte che portarono il Partito Comunista Italiano al proprio massimo storico in termini elettorali (34% nel 1976) spingono la quota salari a un massimo storico del 51%.

Dal divorzio (fra Tesoro e Banca d’Italia) in poi è una continua flessione, che porta la quota salari a toccare, all’entrata dell’euro, i valori dell’inizio degli anni ’60.

In pratica quando i sindacati lottavano per i salari ed esisteva un partito che effettivamente rappresentava i lavoratori il benessere, in termini finanziari, cresceva equamente distribuito mentre l’inflazione, al contrario di quanto spesso si dice, non erodeva i salari, cioè a soffrire per l’inflazione non erano i lavoratori ma il capitale. E sempre seguendo lo stesso ragionamento possiamo vedere dal successivo grafico, che proviene dalla stessa fonte, la quota salari rispetto alla produttività

Che ci dice evidentemente che quando i salari crescono più della produttività non ne bloccano la crescita stessa mentre la stabilizzazione dei salari… stabilizza anche la crescita, cioè quando non crescono i salari diminuisce la crescita della produttività e di conseguenza si soffre il mal di PIL. Lottare contro l’inflazione è stato come lottare contro lavoratori e famiglie in nome di Weimar e dello Zimbawe che invece avevano avuto ben altre ragioni di esistere, storiche e sociali prima di tutto, e solo dopo economiche. Purtroppo le nostre classi dirigenti sono state breve a fare i loro interessi utilizzando anche argomenti senza fondamenta.

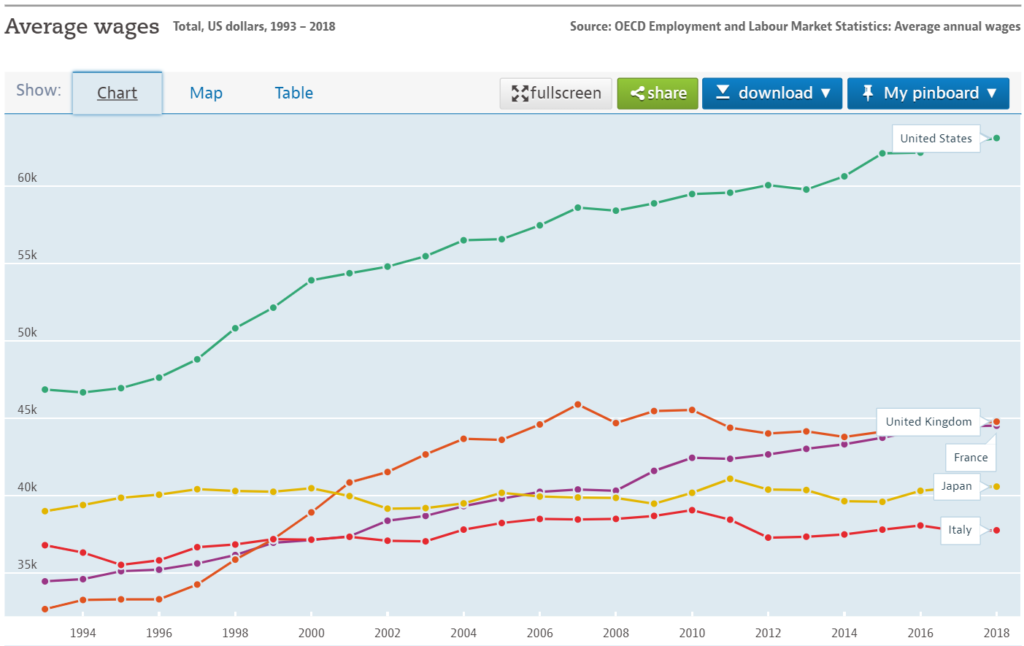

Di seguito il grafico con dati OCSE che mostra quanto i salari in Italia si siano fermati agli anni ‘90

La quota salari dunque e inequivocabilmente perde terreno. Allo stesso tempo imprenditori e affaristi (in senso positivo) hanno continuato o migliorato i loro guadagni e poiché da una parte i lavoratori e le famiglie potevano comprare, in aggregato, sempre di meno e la nostra bilancia commerciale si è tenuta su di un sostanziale e più che dignitoso pareggio viene da se che a coprire il gap sia stato lo Stato attraverso la tanto vituperata spesa pubblica. Che, infatti, è aumentata a dismisura proprio dagli anni ’80 sia per l’aumento degli interessi sui titoli di stato (nel 1981 ci fu il “divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro per cui a decidere l’interesse sui Titoli negli anni successivi furono i mercati finanziari) sia perché lo Stato dovette coprire il gap di domanda aggregata (cioè doveva spendere quei soldi che i lavoratori e le famiglie non riuscivano più a spendere) a sostegno del risparmio e delle aziende. Anche di quella parte dell’industria che oggi ritiene lo Stato il ladro del futuro dei nostri figli.

Lo Stato, in termini di bilancio, ha fatto bene il suo lavoro mentre sbagliate sono state le scelte politiche e di investimento effettuate da chi aveva il potere di farle, ma non sempre la legittimazione. Di fatto il mercato interno è stato seriamente compromesso e a fare danni ci si è messa anche la sinistra che invece di difendere il lavoro e i salari ha preferito accodarsi alla guerra all’inflazione e alla sovranità politica e monetaria. Di conseguenza la bilancia commerciale ha cominciato a rivestire importanza sempre maggiore, esportare merci per recuperare capitali è un modo per compensare la carenza di domanda interna e legittimare l’abbassamento dei salari.

Dipendere dall’estero invece di concentrarsi sulla capacità di spesa interna, però, non è un buon modo di pensare al futuro e questa scelta, combinata con la distruzione dei confini (politici e monetari) rende i più deboli sempre più indifesi. Non saranno certo i mercati o le élite, la cui esistenza oggi ammettono anche giornalisti non schierati con il complottismo mondiale, a difenderli o a spendersi per i loro diritti.

Affidare alle grandi imprese e all’economia “sciolta” da impegni comuni i destini dei lavoratori è stato un grande errore, lo Stato doveva e deve vigilare e persino dirigere quanto basta, ma evidentemente chi ha occupato le leve del potere ha lavorato per il capitale con il supporto di sindacati, giornali e TV. Il sociale sta allora scomparendo dietro una parvenza di benessere diffuso e di opportunità per tutti ma solo se perdiamo di vista l’aggregato che invece ci racconta la storia vera.

Cosa sarebbe allora urgente fare? Riprendere in mano i destini della politica economica per aumentare la capacità di spesa interna, quindi un aumento dei salari che recuperi la quota persa negli ultimi decenni secondo il principio che direttamente o indirettamente tutti partecipiamo a realizzarli e che se si decide di vivere in una società bisogna accettarne anche gli impegni conseguenti di solidarietà oltre che di partecipazione. Bisognerebbe poi tenere aperti i confini agli stimoli culturali, scientifici e di normale partecipazione alla storia umana ma chiuderli alla globalizzazione finanziaria, dei capitali e delle imprese in modo da salvaguardare i nostri lavoratori e le nostre famiglie cosa che aiuterebbe anche a migliorare le condizioni lavorative all’estero. Si pensi a cosa succede nel mondo della moda, lo schiavismo esportato per risparmiare a volte un euro a capo per massimizzare i profitti di poche grandi marche, il tutto possibile solo a causa delle scelte di non intervento dello Stato, del liberismo economico e della globalizzazione finanziaria.

Difendere le aziende dalla necessità di concorrere in maniera non controllata deve essere visto come una necessità per difendere il lavoro, non servono sussidi per tenerle aperte ma regole che le difendano dalla concorrenza esterna in modo da permettere che possano vivere di domanda interna, il che porterebbe alla corrispondenza tra salario e produttività che altrimenti potrà essere raggiunto solo balcanizzando. Saremo cioè produttivi quando riusciremo a produrre beni da vendere all’estero a prezzi da mercato cinese e viene da sé che per farlo i salari dovranno sempre di più adeguarsi al ribasso.