VITE DI CARTA /

“La Fortuna” di Valeria Parrella

Tempo di lettura: 5 minuti

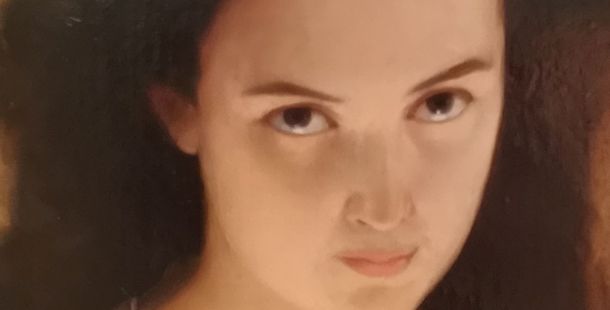

Valeria Parrella [Qui] cammina assorta lungo le strade di Pompei. Il quotidiano per cui scrive l’ha mandata a visitare l’Antiquarium chiuso al pubblico prima ancora di essere inaugurato a causa della pandemia da Covid 19.

Dunque si trova lì per lavoro, tuttavia la visita alla città prende a poco a poco un’altra piega. Il silenzio in cui sono immerse le strade le riporta alla memoria quando, nella sua infanzia, aspettava che la madre uscisse dal lavoro, dal suo ufficio situato proprio all’interno della zona archeologica, e intanto faceva un giro per Via dell’Abbondanza o raggiungeva il Foro.

È una sorta di agnizione ad afferrarla: la memoria a lungo sepolta di episodi dell’infanzia e insieme la memoria collettiva, perché Pompei assume ora questo significato, è ciò che siamo stati e siamo anche nel presente, travolti da un prodigio che non ha i tratti spettacolari di una eruzione vulcanica, ma ci stravolge, proprio perché è un virus ostile che non vediamo.

Di recente ho ascoltato su Youtube la versione dell’autrice sulla nascita di questo La Fortuna, uscito presso Feltrinelli nel maggio del 2022, che lei definisce il suo romanzo più autobiografico, nonostante sia ambientato a Pompei negli anni che precedono l’eruzione del Vesuvio e racconti a lungo lo straordinario prodigio cominciato il 24 agosto del 79 d.C.

Di recente ho ascoltato su Youtube la versione dell’autrice sulla nascita di questo La Fortuna, uscito presso Feltrinelli nel maggio del 2022, che lei definisce il suo romanzo più autobiografico, nonostante sia ambientato a Pompei negli anni che precedono l’eruzione del Vesuvio e racconti a lungo lo straordinario prodigio cominciato il 24 agosto del 79 d.C.

“La Fortuna è un romanzo su quanto si riesce a reggere la sorte… quanto vogliamo sfidare le Parche, sulla gioia di vivere però spenzolata sul tremendo”.

Sull’onda di questa affermazione ho riletto d’un fiato tutto il libro e ho ricostruito la vita di Lucio, il protagonista che è anche narratore in prima persona. Volevo ritrovare la sua biografia personale e al tempo stesso la coralità della vita di Pompei e dell’Impero di Roma nel primo secolo dell’era cristiana.

Volevo anche fare sintesi della sua vita, impadronirmi del senso che anche lui ha capito di poterle assegnare nell’ora più buia, mentre era al comando della flotta entrata in mare durante l’eruzione e che ha salvato parte delle navi e degli equipaggi e tutti gli esseri umani all’intorno, fin dove possibile.

Lucio è nato in un giorno di terremoto, mentre la terra tremava; il nome è lo stesso di un caro amico del padre anche se per il bambino che cresce in città e sulla riva del mare, giocando con gli altri bambini, la luce arriva a metà.

Da un occhio Lucio non vede, ma questo non gli impedisce di studiare come gli altri e di nuotare senza stancarsi. Non gli impedisce di amare profondamente il mare e di maturare il grande desiderio della sua vita: vivere su una nave e governarla nella navigazione.

Per estrazione sociale Lucio a sedici anni deve lasciare la sua Pompei, per andare a studiare eloquenza e retorica alla scuola di Quintiliano [Qui] a Roma; nel suo destino c’è la carriera da senatore e lui si piega ad assecondare i piani del padre e a servire Roma.

Studia insieme a Secondo, suo coetaneo e nipote di Plinio il Vecchio e vive nella casa di Plinia, la sorella del grande naturalista. Conosce di persona l’Imperatore Tito ed è alla sua presenza che Plinio, durante una cena, lo spinge a svelare la sua vera grande passione, presente anche il padre:

“guidare una nave…vivere una nave…curare le navi come mio padre cura le sue province e Cesare cura tutti noi”.

Lucio non si sente menomato per il fatto di vedere da un occhio solo, è vero infatti che “un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, sennò non è niente”, come gli dice prontamente Plinio.

Che aggiunge: ”Tuo padre deciderà per te. Però io sono circondato di persone che vogliono sempre più di quello che hanno e più di quello di cui cono capaci: cattivi amministratori, cattivi governanti, cattivi uomini. E mi commuove incontrare un giovane uomo che sa quello che vuole, e quello che vuole è meno di quello che potremmo offrirgli”.

Ora Lucio, che è vicino ai diciotto anni, è a Miseno presso la flotta e occupa la nave dell’amico Porzio, il cui nome è Fortuna; l’inizio della navigazione coincide con la festa della primavera, quando “il mondo torna a mettersi in movimento, le grandi onerarie tornano a riempirsi di carichi e l’acqua è di nuovo la strada su cui andare e venire”.

Quando in agosto si scatena l’eruzione del Vesuvio e il prodigio che viene dalla terra scuote aria e acqua, sulla stessa nave Lucio affronta il mare ed è come entrare nella notte.

E quando Plinio, l’amato ammiraglio, dopo ore sotto una grandine di cenere decide di lasciare la Fortuna per raggiungere Stabia, il comando della flotta e l’incarico di scrivere il diario dell’impresa passano a lui.

Con lui i duecento marinai, che remano sulle navi rimaste, affrontano un’altra notte fatidica, la notte del maremoto che li sballotta e li fiacca lasciandoli disperati, decisi a tornare indietro.

In un frangente esiziale come questo Lucio capisce come reagire per calmarli e comprende finalmente a che serve la filosofia che ha studiato alla scuola di Quintiliano, a cosa le esercitazioni di retorica.

Avviene in lui la sintesi dei due uomini che avrebbe potuto essere, quello desiderato da suo padre e l’uomo di mare che ha scelto di diventare. Pensa: “Marinai che hanno il doppio dei miei anni sono venuti implorando perché spiegassi loro cosa stava accadendo.

Come se fossi più vicino di loro agli dei, mi hanno chiesto di interpretare i segni. A questo serviva quel magazzino di vite altrui che Quintiliano ci ha lasciato in dote: a orientarci quando non si vedono le stelle, come stasera”.

Ho riletto l’epilogo e ho esaurito la mia ricerca. Nel periodo che segue l’eruzione Lucio ricostruisce la sua vita in una convivenza non facile con il trauma che il prodigio gli ha procurato, eppure ritrova nella memoria dell’infanzia e nel sorriso della madre perduta un motivo per vivere nel presente.

“Anche quando sembra tutto sparito un uomo si ferma e ricorda e in quella memoria germoglia il futuro come fiore del deserto”.

Per leggere gli altri articoli e indizi letterari di Roberta Barbieri nella sua rubrica Vite di carta, clicca [Qui]

Intenso e profondo il romanzo di Valeria Parrella che tu, Roberta, racconti ed interpreti con passione e sapienza; leggerti è ormai un bisogno perché mi fai accostare a libri e storie e personaggi e luoghi di cui mi fai sentire la forza e l’energia…

Molto bello un racconto di vita immportale