Il virtuale è reale:

non è vero che i ragazzi non comunicano più

Ho letto con attenzione il (desolato) pezzo di Mauro Presini intitolato “Che cosa APPrenderanno“, pubblicato su Periscopio qualche giorno fa (qui).

Mauro è un maestro elementare. Leggo nelle sue note biografiche che si occupa da anni dell’integrazione di alunni con disabilità. Parto da questo: chi ha una disabilità (a meno che questa non sia gravissima) comunica lo stesso con il mondo e con gli altri, ma il suo codice di comunicazione non è lo stesso della maggioranza delle persone, oppure deve fare i conti con un segnale “disturbato”, come la frequenza di una radio non perfettamente sintonizzata. Questo prima di tutto si traduce nella difficoltà di decodificare il codice della maggioranza delle persone, o di captare il segnale che altri colgono senza fatica.

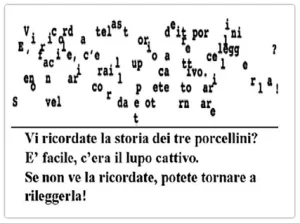

Chiedo scusa in anticipo per questa rappresentazione grafica, forse approssimativa, della dislessia. Però rende l’idea: proviamo a immaginare di vedere quelle quattro righe sparse sul nostro spettro visivo come nella parte superiore dell’immagine, anzichè ordinate come nella parte inferiore. Rendiamoci conto di quanta energia e concentrazione supplementare ci servirebbe, per leggere quelle tre frasi, rispetto al “resto del mondo”. Eppure le lettere le conosciamo. Eppure non abbiamo un problema cognitivo. Però quello che adesso è classificato come Disturbo Specifico dell’Apprendimento, prima di essere riconosciuto come tale ha fatto battezzare migliaia di bambini come “svogliati”, “ritardati”, con “disturbi cognitivi”. Come se chi è presbite fosse costretto a leggere sempre senza occhiali, e poi fosse valutato come “stupido” perché ci mette il triplo degli altri a capire cosa c’è scritto. Eppure nell’immaginario collettivo (per fortuna) il non vedente non è catalogato come uno stupido. Il dislessico spesso sì.

Quando si ragiona sull’utilizzo dei codici della comunicazione, sia linguistica che non, credo sia importante non essere prevenuti, e non essere integralisti. Dieci ragazzi seduti allo stesso tavolo: invece di parlare fittamente tra loro stanno attaccati al proprio cellulare. Si scambiano qualche battuta saltuaria e distratta, mentre la loro concentrazione viene assorbita dal display del cellulare, come se contenesse tutta la loro vita. Dobbiamo trarne la conclusione che questi ragazzi non comunicano tra loro? Non è forse più appropriato dire che comunicano utilizzando un mezzo diverso dal “parlato”? Abbiamo un’idea della quantità di informazioni che si possono scambiare senza che ce ne rendiamo conto, guardandoli da fuori mentre sono immersi nel loro mondo? Abbiamo idea di quanto scambio ci può essere mediato da quello strumento, e noi non ne sappiamo nulla o addirittura abbiamo l’impressione dell’esatto contrario? Chi può affermare con certezza che dietro questi comportamenti apparentemente antisociali non c’è alcuna forma di dialogo, nessuna condivisione, nessuna socializzazione?

Ovviamente non sto affermando che nel mondo virtuale – che è quanto di più reale possiamo immaginare: basta alzare per un attimo lo sguardo oltre il proprio display – è tutto magnifico. Niente affatto. Però, di sicuro sto affermando che non tutto è uno schifo. Affermare che questa cosa è negativa perché non la si capisce, può portare a vietare o stigmatizzare lo strumento in sè, che è esattamente il rovescio della medaglia di lasciarlo usare senza alcun limite e senza alcuna coordinata (anagrafica e di contenuti). Per la sola ragione che il loro modo di comunicare con il mondo è profondamente diverso dal nostro, sarebbe un errore incasellare gli adolescenti di adesso come se fossero tutti degli hikikomori (leggi qui). E se per caso un ragazzo si isola effettivamente in termini logistici, togliergli completamente dalle mani gli strumenti della connessione significa dargli la spinta decisiva per mettere entrambi i piedi nella fossa dell’isolamento, dell’esclusione dal consorzio civile. Esercitare una forma di diffidenza pregiudiziale nei confronti di codici che non ci appartengono può essere pericoloso. Applicando questa logica, dovremmo stigmatizzare il LIS (linguaggio dei segni usato dai non udenti) o il Braille.

Ma la possibile obiezione è: chi comunica in Lis o in Braille colma uno svantaggio comunicativo legato ad un deficit sensoriale. Un adolescente che, potendo parlare, vedere e ascoltare, sceglie di parlare poco e “si chiude” nel proprio mondo virtuale fa una scelta. Bene. E quindi? Non conosciamo persone che parlano sempre e farebbero meglio a tacere, ogni tanto? Non conosciamo persone che si esprimono meglio, anche in termini emozionali, con lo scritto invece che oralmente? Adesso non usa più scriversi lettere. La corrispondenza epistolare contemporanea è stata sostituita dalla messaggistica one to one. Meno misteriosa, meno affascinante? Certamente. Non utilizzata? Non direi proprio: la maggior parte di noi occupa la metà del proprio tempo di veglia nell’attività del chattare. Non ci credete? Domani cronometratevi. Il vocabolario di questo tipo di conversazioni è povero? I temi sono declinati mediamente in maniera banale e/o triviale? Sì, ma perchè noi lo siamo. Poveri, banali e triviali. Esattamente come lo siamo quando facciamo le famose “quattro chiacchiere”. Chi si sforza di non esserlo, parla usando un vocabolario più ampio e probabilmente scrive meglio.

Per carità, magari la sto facendo troppo semplice. Chi nasce con questi strumenti già in mano sviluppa fin dalla più tenera età meccanismi di apprendimento che sono molto diversi da quelli che furono i nostri. Questo è sicuramente un elemento interessante, e potenzialmente inquietante. Quando tutto è, in teoria, pronto, a disposizione, con un clic, l’attenzione si comporta in modo diverso dall’ attenzione dei “nostri” vent’anni (ma ce ne accorgiamo anche noi): si tende a distrarsi molto presto per la curiosità di passare ad altro, finendo così per abbracciare tutto e per non approfondire nulla – una sindrome del telecomando ampliata a dismisura. Indubbiamente questo modo di apprendere influenza anche la parte della scolarità. Ma riuscire a catturare l’attenzione in maniera più duratura e proficua – premessa di quella voglia di approfondimento che sembra sempre più difficile da suscitare e praticare – è anche una grande sfida.

Un tema molto complesso che chiederebbe parecchi approfondimenti. Tendo a concordare con alcune osservazioni di Mauro Presini ma anche Nicola Cavallini riprende prospettive da non trascurare. Forse sarebbe interessante promuovere da parte di Periscopio una tavola rotonda. Nel frattempo per chi ne avesse voglia suggerisco alcuni testi a mio modo di vedere significativi: Adolescenti digitalmente modificati di Scognamiglio-Russo; Adolescenti pieni di rabbia di A. Maggiolini; Sii te stesso a modo mio di M. Lancini. Invito anche a riprendere il commento di daniela_cataldo@alice.it all’articolo di Mauro Presini.

Forse può interessare questo articolo dal mio blog (https://unascuolafuoriclasse.it/), dal titolo “Telefonini sotto sequestro in classe: continuiamo a tradire gli adolescenti” (link: https://unascuolafuoriclasse.it/fiducia-e-valore-agli-adolescenti/), fondato sulla lezione di Matteo Lancini. Io sono preoccupata tanto quanto Mauro Presini quando assisto alle scene che lui descrive, ma più per la mancanza di comunicazione fra le persone, genitori e figli, genitori fra di loro ecc, che per la presenza della tecnologia. Credo che questa prenda il sopravvento quando le persone rimangono sole e non viceversa. I genitori sono soli, mi sembra, perchè oggi le famiglie sono ridotte al nucleo minimo, non esiste la famiglia allargata e la vita nei quartieri non è certo condivisa. I ragazzi e le ragazze sono sole anche perchè non supportati nei loro reali bisogni, ma iperprotette o iperstimolati per rispondere agli stili sociali preminenti. È un discorso ovviamente molto complesso che merita di essere approfondito. Grazie a Mauro Presini, per lo spunto, e a Nicola Cavallini per le non scontate ma, per me, convincenti obiezioni.