DIARIO IN PUBBLICO

Del bello nel modo di ieri e di oggi

Sembra inutile o quasi blasfemo commentare esperienze felici nel momento in cui il mondo impazzito sembra regredire alle crudeltà più mostruose, come insegna l’orribile vicenda del Sinai. Ma proprio perché la bellezza, la cultura, l’idea, riescono a trasformare la vita in arte o in qualcosa di simile all’iperuranio, allora forse non sarà inutile ricordare momenti memorabili della propria esperienza della bellezza.

Come Marco Polo di fronte a Kublai Kan nelle ‘Città invisibili’ di Italo Calvino descrive all’imperatore 55 città del suo impero che il sovrano non ha mai visto, ma che tutte riconducono a un’unica città, Venezia, così anch’io ho sperimentato nell’unicità di quel luogo ciò che maggiormente lo collega al mondo, alla natura all’idea. Un luogo – il luogo – emblema della bellezza/bontà; ciò che l’abitante del mondo può desiderare o concepire.

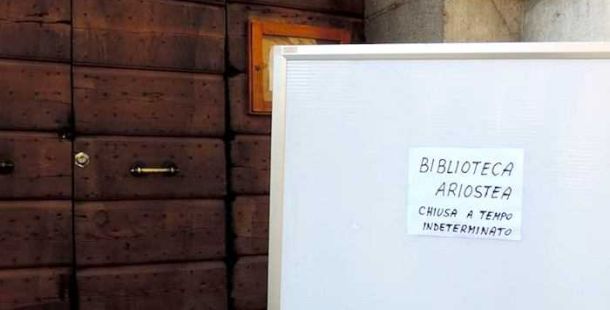

L’occasione mi è stata data dal simposio su Leopoldo Cicognara che l’Accademia di Venezia ha voluto dedicare al suo primo presidente nel duecentocinquantesimo anniversario della sua nascita. A questa occasione s’accoppia l’altra, straordinaria, della bellissima mostra alle Gallerie dell’Accademia veneziana che illustra le opere di Canova, di Hayez e del mentore canoviano, il conte ferrarese Leopoldo Cicognara. La qualità delle due iniziative appassionatamente condotte a vertici straordinari, tra gli altri, da carissimi amici come Alessandro Di Chiara, Paola Marini, Fernando Mazzocca, si è svolta in queste giornate alla presenza degli allievi dell’Accademia, che hanno potuto partecipare a questi incontri e ai quali sono stato orgoglioso di illustrare il trattato ‘Del Bello’ scritto dall’intellettuale ferrarese per i giovani frequentanti l’Accademia veneziana da lui presieduta e che tre giorni prima avevo presentato nella mia edizione novecentesca nella mostra-convegno dedicati a Cicognara e svoltasi alla Biblioteca Ariostea di Ferrara.

Descrivere cosa è Venezia in questi giorni supera ogni fantasia. Alloggiato accanto all’Accademia, luogo mitico per gli intellettuali otto-novecenteschi che la frequentarono e la frequentano, mi sembrava di essere Henry James all’inizio del secolo. La dominante coloristica era il grigio perla, che per un attimo s’illuminava della gloria del sole. I ragazzi che studiano all’Accademia vengono da tutte le parti del mondo e nell’ex ospedale degli Incurabili, sua sede storica, li vedi intenti ai lavori: scultura, pittura, arti decorative o immersi nella lettura. Hanno mises incredibili e una voglia straordinaria di apprendere. La dolce calata veneziana si scontra con i linguaggi di tutto il mondo. E che serietà nel seguire il difficile percorso del trattato ‘Del Bello’ del conte ferrarese. Poi un seminario tenuto alle Gallerie dell’Accademia, in quegli spazi incredibili a confrontarci tutti con Hayez, l’allievo più dotato del momento storico della pittura neoclassica, del quale campeggia lo splendido ritratto della famiglia Cicognara, suo protettore, accanto alla incomparabile statua del divino Canova che troneggia tra gli oggetti, quadri, tavoli, statue, marmi, che artisti e artigiani veneti crearono per l’omaggio delle province venete presentato per le nozze dell’imperatore e che sono tutte opere straordinarie e coerenti proprio con quel concetto di bellezza che il trattato del Cicognara proponeva per l’educazione teorica degli allievi dell’Accademia.

Questo è studiare, questo è vivere dall’interno il senso di una cultura per poterla contestualizzare. Il cuore mi si è aperto e ho parlato non ai colleghi, ma a questi buffi giovani che ti piantavano gli occhi seri in faccia per dirti “non ingannarmi!” Che gioia lavorare così!

Ritorna in questa occasione celebrativa la necessità di capire la storia, di vederla nel suo percorso e individuare le ragioni per cui proprio nel momento di massima presenza e di totale predominio di un Napoleone conquistatore e tiranno, che non si perita di svuotare i luoghi sacri della cultura europea dei loro massimi capolavori per radunarli al Louvre, l’orgoglioso museo ove tutta l’arte si concentra, l’espressione di quel mondo fu una nuova forma di classicità: gareggiare con l’antico, emularlo, forse superarlo, perché quei tempi vedono il nuovo Fidia, il divino Canova, che aggiunge alla esemplificazione della bellezza condotta sull’antico la necessità di trasformarla, come dirà davanti ai marmi del Partenone che Lord Elgin asporta da Atene e che vennero comprati dal British Museum, in “carne, vera carne”.

La grande cultura di Leopoldo Cicognara che non cessa di ampliarla, tenendosi al corrente delle maggiori opere filosofiche, di estetica e di letteratura europee, tanto da raccoglierle poi in una biblioteca di più di cinquemila volumi quasi tutti attentamente postillati e poi venduta alla Biblioteca Vaticana, venne riversata nella sua opera maggiore, una storia della scultura in Italia che ebbe due edizioni, la seconda delle quali consisteva in ben sette volumi, forse l’opera di quella che oggi noi chiamiamo storia dell’arte più importante del diciannovesimo secolo e non solo.

Si amplia così la conoscenza e l’importanza che Ferrara non solo estense ebbe nei secoli dopo la Devoluzione. Una storia non solo legata all’età delle Legazioni, ma anche oltre fino a concludersi in quel secondo Rinascimento che si sviluppò con la Metafisica nel primo ventennio del Novecento.

E nonostante segni minacciosi inducano a non considerare la storia come possibilità prima di conoscenza e di umanesimo cerchiamo di non lasciarsi travolgere dalla sua negazione come i fatti atroci degli ultimi anni purtroppo ci stanno abituando.