La distanza tra la povertà e Davos

Parte il Forum economico mondiale 2019 di Davos e, come tutti gli anni dal lontano 1971, anche in questi giorni economisti, politici, dirigenti d’azienda, leader dell’alta finanza, banche, case farmaceutiche e studiosi, ovvero i potenti e ricchi del mondo, si riuniscono per disquisire del fatto che i poveri sono sempre più poveri, che la ricchezza si sta accentrando sempre di più e che il mondo è più disuguale che mai.

E questo forse continuerà fino a quando a parlare di povertà saranno solo i ricchi, cioè quelli che hanno sempre avuto la possibilità di cambiare le cose ma si sono ben guardati dal farlo. Anche quest’anno come di consueto gli ospiti avranno tra le mani l’ennesimo Rapporto Oxfam sulle disuguaglianze che anticipa di qualche giorno il Forum. Niente di nuovo, insomma.

La povertà è un fenomeno dalle tante sfaccettature e, seppur strano, si presta ad interpretazioni diverse. La povertà è economia, antropologia, sociologia, persino psicologia ma se aumenta o diminuisce è grazie alla statistica o a chi decide e commenta i dati e anche per questo: la povertà è prima politica e poi realtà.

Nella sua fase politica non viene colta da tutti nello stesso momento e allo stesso modo, come appunto succede a Davos. Nella sua fase reale è più chiara e magari si manifesta nel pianto dei bambini che vediamo in tv che cercano inutilmente di succhiare da seni vuoti oppure nelle nostre città, nelle file davanti alla mensa della caritas, nelle famiglie costrette a dormire in auto perché dopo aver perso il lavoro hanno perso anche la casa, nell’abbandono scolastico o nelle stazioni, davanti alla metro e al pronto soccorso, di sera, quando umanità diverse si ammassano in cerca di un riparo.

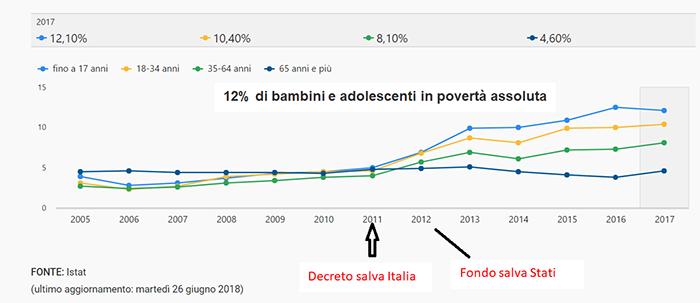

Nel 2011 (alla quarantesima riunione di Davos) il governo italiano decise di salvare l’Italia dalla catastrofe e varò, di conseguenza, un decreto che chiamò “decreto salva Italia” pensato per le giovani generazioni e per il loro futuro. La conseguenza pratica è possibile osservarla nel grafico dell’Istat seguente che visualizza l’impennata della povertà tra i giovani fino ai 18 anni.

Ho aggiunto anche il fondo “salva stati” che fu istituito per “salvare” la Grecia ma che servì per salvare soprattutto le banche tedesche, per rendere ancora meglio la svolta orwelliana della fase politica nella creazione della povertà.

Attraverso un grafico del 2015 (siamo arrivati alla quarantaquattresima riunione di Davos), elaborato da truenumbers su dati Eurostat, riusciamo a mettere insieme la relazione tra povertà e istruzione.

Il grafico divide infatti la categoria di lavoratori per livello di istruzione e qui possiamo notare che i paesi che hanno un livello di istruzione più basso tra la popolazione che lavora (es.: Bulgaria, Romania, Ungheria) hanno anche un rischio povertà più elevato. I paesi invece con un rischio povertà giovanile al di sotto del 20% hanno mediamente meno lavoratori con la sola istruzione di base. Il tutto, comunque, in un quadro che ha visto tendenzialmente la disoccupazione crescere tranne che in paesi particolarmente avvantaggiati da fattori esterni, es.: la Germania, o da politiche di deficit, ad es.: Giappone, Usa e Gb.

Dunque, nonostante l’incessante impegno di politici, economisti, dirigenti d’azienda, leader dell’alta finanza, banche, case farmaceutiche e studiosi (cioè nonostante Davos), la povertà esiste e anzi quando si prova a fare qualcosa la situazione mediamente peggiora. In realtà le politiche di austerità, che in particolare i paesi europei hanno messo in campo, erano rivolti a risanare i bilanci, pagare gli interessi alla rendita ed evitare la svalutazione dei crediti e quindi hanno funzionato benissimo per quelle persone e quegli istituti per i quali erano state messe in campo. Tra questi non c’erano ovviamente giovani, disoccupati, operai, commessi, piccoli imprenditori, studenti statali, i quali sono risultati quelli maggiormente colpiti prima dalla crisi e poi successivamente dalle ricette messe in campo per salvarli dalla crisi stessa.

Il “colpo” ai salari in Italia è partito dagli anni 90 (diciannovesima riunione di Davos), ovvero da quando lo Stato ha cominciato a privilegiare rendita e capitale rispetto al lavoro.

I dati sui salari fino ad oggi li ho riportati qui: Il demone dell’austerità manda all’inferno l’Europa. La graduale distruzione della dignità nel campo del lavoro e lo spostamento dell’attenzione dei governi verso i ricchi e i potenti ha fatto esplodere il fenomeno della disuguaglianza.

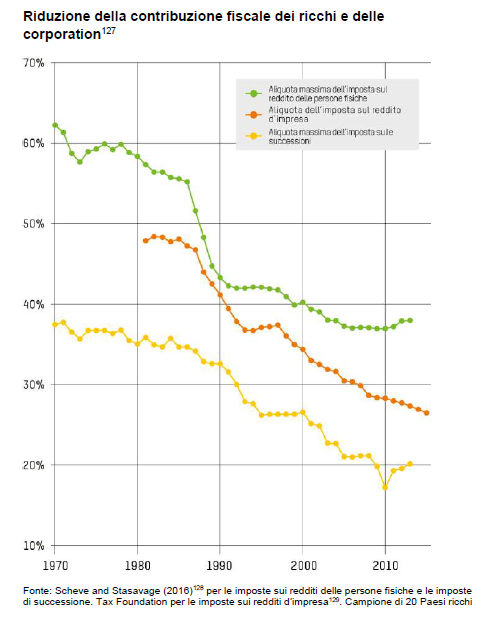

Questo grafico, tratto proprio dall’ultimo Rapporto Oxfam 2019 (quarantottesima riunione a Davos) ci mostra per chi l’azione delle scelte dei politici, economisti, dirigenti d’azienda, leader dell’alta finanza, banche, case farmaceutiche e studiosi riuniti a Davos ha un senso. La detassazione dei ricchi non è un cruccio di Salvini, viene da lontano.

Ritorniamo all’istruzione, che uno dei grafici sopra illustrati metteva in relazione al rischio povertà. L’istruzione dovrebbe sempre essere nei pensieri di chi dirige anche in virtù del fatto che sembra sia utile a migliorare le condizioni di benessere personale e magari collettiva (come i vaccini?). Dal 2011 le politiche di austerità hanno particolarmente caratterizzato l’Europa lasciando una scia di disastri che invece in altri paesi sono stati più contenuti, come abbiamo visto sul grafico relativo alla disoccupazione. Meno spesa sociale equivale purtroppo anche a meno spesa per istruzione. A tal proposito il grafico di seguito mostra come in Italia si spenda meno della media europea per il settore.

L’Italia ha tagliato più della maggior parte degli altri paesi proprio nel campo dell’istruzione. Ma il grafico, come altri proposti finora, non si riferisce al 2018 né tantomeno al 2019 bensì al 2014, e la cosa è ovviamente voluta, per dimostrare che l’accanirsi contro l’attuale Governo per dei tagli imputati sul bilancio 2020 – 2021 in una legge di bilancio che deve dimostrare le spese dell’anno corrente, quindi del 2019, è assolutamente pretestuoso, distrae il popolo e non centra il problema. Soprattutto fa il gioco di chi ci vuole poco concentrati sui problemi di base (magari non quelli importanti al momento, ma di base, cioè che creano tutti gli altri problemi).

Siamo quelli tra i 27 che hanno ridotto di più il bilancio del settore dal 2010 al 2012 (-10,4%) e abbiamo proseguito nel taglio anche fuori dal periodo della grande crisi e quindi nel 2014, durante i governi di quelli bravi e attenti al futuro degli italiani, come dimostra il grafico sopra. Il problema è antico almeno quanto le riunioni dei politici, economisti, dirigenti d’azienda, leader dell’alta finanza, banche, case farmaceutiche e studiosi a Davos. Del resto a questa riunione partecipa il Fmi che quando “aiuta” pretende quelle politiche tipo quelle imposte alla Grecia oppure decreti “salva Italia”, di cui abbiamo mostrato gli effetti sopra.

E se prima del problema istruzione scadente venisse il problema … delle decisioni prese alle riunioni di Davos?

Nel 2017 (quarantaseiesima riunione a Davos) l’Istat raccontava un’Italia in costante peggioramento. In povertà assoluta, cioè quando è difficile la sopravvivenza, vengono rilevate 1 milione e 778mila famiglie italiane, corrispondenti a 5 milioni e 58mila persone. La povertà relativa sfiora invece i 10 milioni di italiani.

Secondo l’Istat, rispetto al 2016, la povertà cresce sia per numero di famiglie che di individui, e questo vale indistintamente per la povertà assoluta che relativa.

Avviciniamoci sempre di più ad oggi (gennaio 2019, notizie Ansa), per aggiungere al filo povertà-giovani-istruzione- lavoro-salari, la sanità. Scopriamo (se non ce ne fossimo accorti) che nonostante “siamo fra i paesi con i migliori risultati sanitari nel mondo con costi controllati” continuano ad aumentare le difficoltà ovvero l’impoverimento delle famiglie “quando ci sono situazioni sanitarie complesse, mentre le spese sanitarie sono un lusso per il 5,5% dei nuclei, che arriva quasi all’8% fra le famiglie del Sud”. E questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto Crea Sanità – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Viviamo in un Paese di eccellenza sanitaria (è anche questo per i più è difficile da credere, ma è vero, e non fa altro che confermare la disuguaglianza crescente) in cui “il 17,6% delle famiglie residenti (4,5 milioni) ha dichiarato di aver cercato di limitare le spese sanitarie per motivi economici (100.000 in più rispetto al 2015), e di queste 1,1 milioni le hanno annullate del tutto”.

Una “summa” dei dati su povertà e disuguaglianza la troviamo sull’ultimo rapporto Oxfam 2019 (https://www.oxfamitalia.org) che rappresenta con dovizia di particolari quanto detto fino ad ora, ovvero che politici, economisti, dirigenti d’azienda, leader dell’alta finanza, banche, case farmaceutiche e studiosi (cioè i ricchi e i potenti) sono diventati ancora più ricchi e più potenti. Ma mentre un tempo si aveva l’impressione che si stesse andando verso un futuro in cui tutti avremmo potuto studiare, avere un lavoro e un salario con diritti, curarci senza patemi, immaginare un futuro per i nostri giovani anche senza avere la barca ormeggiata a Posillipo, adesso non siamo più sicuri di nulla.

La nostra colpa non è aver speso troppo, non aver staccato qualche fattura o addirittura aver rubato una pensione di invalidità – anche se queste cose non si fanno -, la nostra colpa è stata di pensare che gli interessi di Marchionne fossero gli stessi di quelli dell’operaio della Fiat e per questo abbiamo firmato una delega in bianco che ci ha fatto precipitare in un medioevo culturale.

La povertà esiste in Italia come in Europa e non solo a gennaio di ogni anno dal 1971. In alcuni posti le percentuali sono inferiori ad altre ma tutti abbiamo un problema da risolvere. La povertà non è uguale dappertutto, a differenza della ricchezza, perché in Europa è calcolata diversamente che in altre parti del mondo dove ad esempio il limite è di 1,9 dollari al giorno (economia) e magari non vi sono ammortizzatori sociali. Nel mondo vi sono più di 700 milioni di persone che vivono sotto questa soglia, esattamente il 9,6% della popolazione mondiale nel 2015. Percentuale in calo vertiginoso, visto che nel 1990 erano il 37,1%.

Statistiche che ci permettono ottimismo e fanno sperare che di questo passo, un giorno, la povertà potrebbe scomparire semplicemente perché ci saremo tutti abituati a vivere con un paio di dollari al giorno, evitando colazione e cena, scuola e materasso, gelato due gusti d’estate e riscaldamento d’inverno in un mondo dove Jeff Bezos sarà passato da 132 miliardi di patrimonio personale a 300, mentre noi passeremo il tempo a discutere di statistiche e a scoprirci vigliaccamente invidiosi (psicologia).

Il termine povertà può indicare vari stadi, dalla mancanza di risorse essenziali per sopravvivere, cibo e acqua, tetto o riscaldamento oppure condizioni di vita pari alla media nazionale e quindi il doversi accontentare del necessario o del sufficiente per vivere (sociologia). Ma la povertà, o la condizione sociale umana, è comunque una scelta della società ben prima che diventi un destino beffardo, una scelta intrinseca ad un sistema di sviluppo e ad una visione di comunità (politica). Se per sviluppo si intende accumulo e mercificazione di qualsiasi cosa, compreso il denaro per scambiare i beni, allora l’accettazione degli squilibri è conseguenziale, come è altrettanto conseguenziale che la comunità basata su tale sistema non può avere la solidarietà e la condivisione nelle sue corde.

L’Europa nata dall’euro ne è un ottimo esempio, una moneta che è diventata più importante di qualsiasi bene, dal diritto al pane alla possibilità di curarsi, che ha reso i paesi contendenti, concorrenti e misurabili dalla potenza industriale o dalla capacità di esportare prodotti piuttosto che da quanto lavoro e che diritti assicurano ai lavoratori, da quanto sono capaci di accogliere, aumentare istruzione o quanto abbiano intenzione di condividere.

Nel XXI secolo non si è poveri per mancanza di risorse come nel passato ma per chiare scelte politiche legate all’accumulo, alla mercificazione dell’essere umano e di tutto ciò che egli e la natura sono in grado di dare. In tale contesto, il suo superamento non può che essere altrettanto, una scelta che cambi l’attuale paradigma antropologico dello sviluppo umano (antropologia).

in copertina elaborazione grafica di Carlo Tassi