Lo stesso giorno /

17 maggio del 1990: l’omosessualità viene rimossa dall’OMS dall’elenco delle malattie mentali

Tempo di lettura: 9 minuti

Il 17 maggio del 1990 l’OMS ha depennato definitivamente l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali,

Finocchio, frocio, busone, ricchione, culattone… Cosi, nel gergo comune e in infinite barzellette, venivano chiamati e dileggiatigli omosessuali- Che erano comunque malati, da espellere (vedi l’esempio del giovane Pasolini) o internare (in manicomio) o da sopprimere (nei lager nazisti in compagnia degli ebrei). Questo prima del 1990 quando l’OMS (ma quanto ci ha messo?) decidesse finalmente di rimuovere l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali.

Dall’ora ufficialmente, per la scienza e per tutte le enciclopedie del mondo, l’omosessualità è un orientamento sessuale che comporta l’attrazione emozionale, romantica e/o sessuale verso individui dello stesso sesso. Nella definizione di orientamento sessuale, l’omosessualità viene collocata nel continuum etero-omosessuale della sessualità umana.

Naturalmente la decisione dell’OMS, registra finalmente un grande mutamento nella cultura e nel sentire comune, ma non elimina totalmente ignoranza e pregiudizio. Ignoranza e pregiudizio oggi ancora molto diffusi. Per tanti, non solo per il neo onorevole Vannacci o per i cattolici integralisti, gli omosessuali sono ancora malati da curare (più o meno amorevolmente) e riportare sulla retta via.

Ma conta tornare alla storica decisione della Organizzazione Mondiale della Sanità. Tenete a mente la data: 17 maggio 1990. E ora fate un salto indietro di quarant’anni.

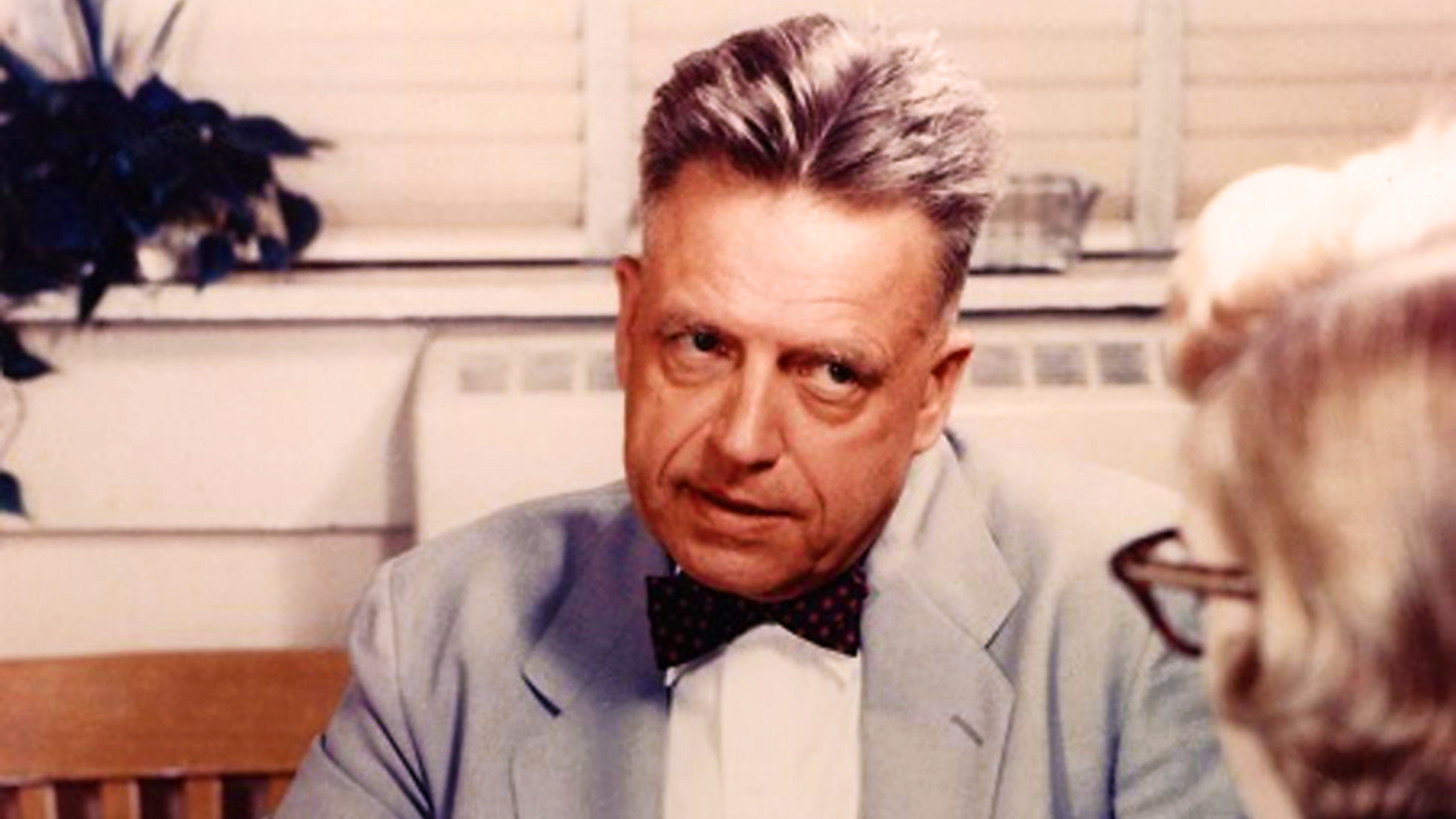

Intorno alla metà del Novecento, il biologo e sessuologo statunitense Alfred Kinsey intuì che il comportamento sessuale di uomini e donne non poteva essere ridotto soltanto alle categorie di eterosessuale e omosessuale. Il biologo avviò così un’inchiesta confluita nei saggi Sexual Behaviour in the Human Male e Sexual Behaviour in the Human Female, pubblicati rispettivamente nel 1948 e nel 1953. Gli studi condotti da Alfred Kinsey segnarono il primo rivoluzionario passo verso la legittimazione del concetto di sessualità fluida, oggi centrale nella lotta per i diritti della comunità LGTBQ+. Prima di allora, nessuno studioso aveva mai sostenuto e dimostrato scientificamente che il comportamento sessuale fosse un concetto mutevole, e che le inclinazioni di ciascuno potessero essere soggette a mutamenti nel corso della vita. Negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, inoltre, dominavano ancora convinzioni obsolete su diverse pratiche – come l’autoerotismo, i rapporti omosessuali e bisessuali, il sesso prematrimoniale ed extraconiugale – considerate promiscue e ai limiti della perversione. Mosso dall’esigenza di abbattere certi tabù, Kinsey avviò un progetto cui dedicò gran parte della propria vita, e che gettò le basi della scienza del comportamento sessuale degli esseri umani.

Quella di Hirschfeld rimase comunque l’unica stima scientifica disponibile fino al 1947, quando uscì il primo dei due volumi del celebre Rapporto Kinsey, dedicato al comportamento sessuale maschile.

Le statistiche fornite da questo Rapporto ebbero un effetto dirompente, suscitando molte polemiche. Alfred Kinsey era un biologo e non uno psichiatra, ed ebbe l’idea di applicare anche alla specie umana il metodo usato nelle ricerche scientifiche, catalogando i soggetti in base non a ciò che dichiaravano di essere, ma in base a quello che dichiaravano di avere fatto. Grazie a tale studio scoprì che quasi la metà dei soggetti studiati aveva avuto contatti sessuali protratti fino all’orgasmo con una persona dello stesso sesso almeno una volta nella vita.

Inoltre, il 5% (una su venti) fra le persone studiate aveva avuto esclusivamente rapporti omosessuali nel corso della sua vita dopo l’adolescenza, e un ulteriore 5%, pur avendo avuto rapporti con entrambi i sessi, ne aveva avuti in prevalenza col proprio sesso.

Questi dati furono contestati con estrema violenza soprattutto da coloro che, giudicando l’omosessualità un comportamento estraneo alla natura umana, ritenevano poco credibile che quasi la metà degli esseri umani l’avesse sperimentata almeno una volta nella vita. Per screditare l’attendibilità dei suoi studi, Kinsey fu attaccato a livello personale come pornografo, omosessuale e pedofilo

Kinsey cercò di ribattere alle critiche con un ulteriore volume della sua ricerca, che avrebbe dovuto essere il terzo, dedicato esclusivamente al comportamento omosessuale; ma la Fondazione Rockefeller, che lo aveva sin lì finanziato, poco soddisfatta delle polemiche innescate dalla ricerca e soggetta a forti pressioni da più parti, gli negò ulteriori fondi. La ricerca di Kinsey subì pertanto un drastico ridimensionamento e da allora le ricerche sulla percentuale di omosessuali sono compiute con estrema cautela, su campioni limitati, spesso traendo conclusioni in base al modo in cui gli intervistati si definiscono anziché in base al loro comportamento effettivo.

Per questo motivo la stima dell'”uno su venti” (cioè del 5%) continua ad essere considerata come la più attendibile da un punto di vista scientifico, al punto da essere adottata ufficialmente dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per valutare l’incidenza dell’omosessualità esclusiva all’interno della popolazione umana.

Secondo Kinsey, la dimensione sessuale era troppo dinamica e complessa per essere ingabbiata in rigidi dualismi e in categorizzazioni semplicistiche: l’identità sessuale di ciascun individuo costituiva, a suo dire, un continuum di sfumature spesso ignorate, represse o taciute. Nel corso della sua carriera, il sessuologo si batté non solo per i diritti di omosessuali e bisessuali, ma anche per la legittimazione della masturbazione, del sesso extraconiugale e di altre tipologie considerate deplorevoli e addirittura pericolose. Secoli di pregiudizi, dogmi religiosi e scarsa informazione, sommati alla scarsa conoscenza del proprio corpo – sia da parte degli uomini che delle donne – avevano contribuito infatti ad alimentare paure e pregiudizi infondati, molto difficili da scardinare.

Deciso ad abbattere tabù e pregiudizi, e partendo dalle proprie conoscenze di biologo e zoologo, Kinsey avviò un’indagine scientifica che consisteva in una serie di interviste a campione a vari strati della popolazione statunitense. Durante le interviste, il sessuologo si dimostrava in primo luogo attento a mettere a proprio agio l’intervistato; in questo modo, sosteneva, era più facile che le testimonianze fossero prive di reticenze o autocensure, che avrebbero inficiato l’attendibilità delle statistiche. Emersero presto risultati interessanti: il 62% delle donne e il 92% degli uomini dichiararono di aver praticato la masturbazione almeno una volta nella vita; il 50% degli uomini sposati affermarono di aver avuto esperienze sessuali extraconiugali; il 26% delle donne ammisero invece di aver avuto almeno un’esperienza sessuale extraconiugale prima dei quarant’anni. In questo progetto di ricerca Kinsey fu affiancato da un gruppo di suoi allievi, tra i quali si distinguono i nomi di Wardell Pomeroy e Clyde Martin: i due, diretti eredi del lavoro di Alfred Kinsey, contribuirono a interessanti scoperte nell’ambito della sessuologia e dei comportamenti sessuali ritenuti erroneamente fuori dalla norma.

Per diversi anni Kinsey effettuò interviste e raccolse testimonianze confluite nei Kinsey Reports; se dapprima si concentrò sull’osservazione del comportamento maschile, qualche tempo dopo dedicò i suoi studi alla sessualità femminile. Ma oltre ai due saggi, che ebbero un’imprevedibile risonanza diventando in breve tempo dei bestseller, l’inchiesta di Kinsey e dei suoi collaboratori generò la cosiddetta Scala Kinsey. Questo strumento comparve per la prima volta in Sexual Behaviour in the Human Male e si articola in una scala da 0 a 6, ognuna corrispondente al grado di eterosessualità o di omosessualità dell’individuo sottoposto al test. Se il grado 0 corrisponde a un’esclusiva eterosessualità, il grado 1 indica leggere tendenze omosessuali, il grado 2 un’eterosessualità con forti tendenze omosessuali, e il 3 la completa bisessualità. Procedendo si arriva ai gradi 4, 5 e 6, che indicano rispettivamente omosessualità con forte componente eterosessuale, omosessualità con leggera componente eterosessuale e, da ultimo, la piena ed esclusiva omosessualità. Nella Scala Kinsey compare anche il grado X, attribuito a chi non prova attrazione sessuale né per individui del sesso opposto né per quelli dello stesso sesso.

Nel 1947, Alfred Kinsey fondò presso l’Indiana University di Bloomington l’Institute for Sex Research – meglio conosciuto come Kinsey Institute – che da oltre settant’anni promuove la ricerca interdisciplinare nel campo della sessualità nell’uomo e nella donna, occupandosi anche della conservazione del materiale storico e della sensibilizzazione sui temi della libertà e della fluidità sessuale. Con la sua inchiesta su base scientifica, Kinsey ha segnato una prima, fondamentale tappa in un processo di conoscenza del comportamento sessuale che prosegue ancora oggi. Nonostante la notevole risonanza del progetto – che fu finanziato dalla Rockefeller Foundation – Kinsey fu oggetto di aspre contestazioni da parte di gruppi conservatori. Il sessuologo fu accusato di istigazione all’adulterio e al libertinaggio; furono anche criticati i suoi metodi di ricerca scientifica, che prevedevano l’osservazione diretta – da parte di Kinsey o di un suo collaboratore – del comportamento sessuale dei soggetti presi in esame. Inoltre, il saggio Sexual Behaviour in the Human Male raggiunse il quarto posto nella Ten Most Harmful Books of the Nineteenth and Twentieth Centuries di Human Events, importante rivista degli ambienti conservatori statunitensi.

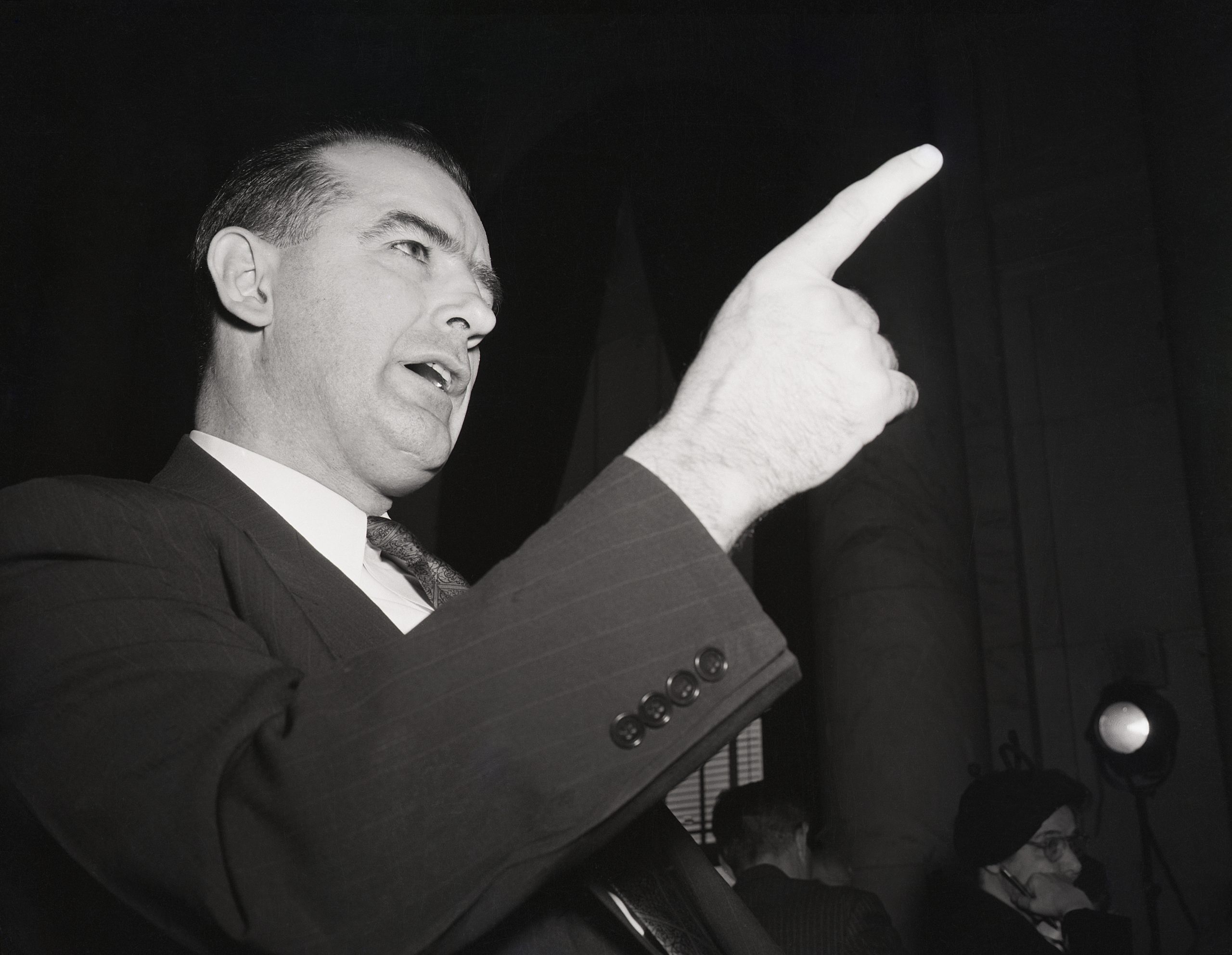

James H. Jones – che alla figura di Kinsey ha dedicato un libro – ha sostenuto che, nel condurre la propria ricerca, il sessuologo sia stato guidato dai propri bisogni sessuali e dalle proprie esperienze controverse. Benché sposato e padre di quattro figli, Kinsey avviò infatti una serie di relazioni omosessuali, tra cui quella con il suo allievo e collaboratore Clyde Martin. Un punto importante della sua biografia coincide con il 1953, quando, dopo la pubblicazione del saggio sul comportamento sessuale femminile, un comitato della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti – presieduto dal membro del Congresso per lo Stato del Tennessee Brazilla Carroll Reece – cominciò a indagare sul sessuologo e sulla Fondazione Rockefeller per presunti legami con il Partito Comunista. In seguito a queste accuse – avvenute nel pieno della Guerra Fredda e del Maccartismo – il presidente della Fondazione Rockefeller Dean Rusk decise di revocare i finanziamenti destinati al progetto di Kinsey nel 1954. La decisione gettò il sessuologo in uno stato di grave prostrazione, che non gli impedì però di portare avanti il suo progetto ancora per due anni, fino alla sua morte nel 1956.

La ricerca di Kinsey è stata uno spartiacque non solo riguardo al comportamento sessuale individuale, ma anche a proposito dell’identità di genere. A partire dalla rivoluzione del biologo e dalla fondazione del Kinsey Institute, la sessuologia ha gettato le basi per una diffusa conoscenza del corpo, della sessualità e della percezione di sé. Fu così che, nel campo della scienza e della sessuologia, iniziò ad affacciarsi il concetto di gender che, non più vincolato al sesso biologico, si articola in uno spettro non riducibile ai poli maschio/femmina – così come la “Scala Kinsey” contempla una gamma di sfumature tra i due estremi di eterosessuale e omosessuale. Il concetto di gender – in aggiunta a quello di orientamento – ha portato negli anni all’introduzione, nel linguaggio comune, di alcuni neologismi che identificano le varie sfumature dello spettro – cisgender, transgender, transessuale, genere non binario, genderqueer, genderfluid, agender. Questa lenta rivoluzione è stata osteggiata come quella di Kinsey degli anni Cinquanta – e lo è tutt’ora – da gruppi di detrattori e di conservatori. Ciononostante il processo innescato da quegli studi non si è mai arrestato, fornendo basi scientifiche alla battaglia per i diritti della comunità LGBTQ+. A dominare è oggi l’idea che identità sessuale e identità di genere costituiscano due spettri molto ampi; di conseguenza, i sistemi binari maschio/femmina e eterosessuale/omosessuale sono limitati e insufficienti per contemplare e descrivere una realtà tanto eterogenea e complessa.

Le scoperte di Kinsey rappresentarono un punto di rottura rispetto a un certo diffuso bigottismo, che si ostinava a classificare l’identità sessuale secondo categorie rigide e che apponeva lo stigma su certe pulsioni socialmente non accettate. Kinsey fu il pioniere della legittimazione della sessualità fluida e anche dopo la sua morte la ricerca nel campo della sessuologia continuò a procedere lungo il percorso da lui tracciato, osservando sempre più capillarmente il comportamento sessuale degli individui. In particolare, a raccogliere il testimone del lavoro di Kinsey – oltre ai suoi diretti collaboratori – furono William Masters e Virginia Johnson, che negli anni Sessanta si avvalsero addirittura di apparecchi che misuravano le reazioni fisiologiche degli individui di fronte a determinate stimolazioni sessuali. La risonanza ottenuta dagli studi di Kinsey sull’omosessualità e la bisessualità hanno ricoperto un ruolo fondamentale anche nel processo che ha portato alla sentenza del 2003 della Corte Suprema statunitense che ha dichiarato incostituzionali le leggi statali contro la sodomia. Il traguardo, raggiunto dopo quasi cinquant’anni di lotte, ha segnato un passo fondamentale nell’acquisizione dei diritti da parte della comunità LGBTQ+ statunitense.

Per leggere gli articoli e i racconti di Francesco Monini su Periscopio clicca sul nome dell’Autore

Lascia un commento