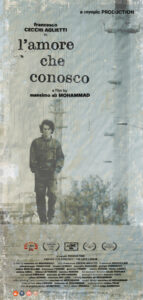

L’AMORE CHE CONOSCO di Massimo Alì Mohammad:

un lungometraggio in bianco e nero dai colori forti

Tempo di lettura: 10 minuti

“L’Amore che conosco” di Massimo Alì Mohammad: un lungometraggio in bianco e nero dai colori forti

Intensa e molto partecipata la serata di sabato 18 gennaio a Ferrara in una Sala Estense gremita di pubblico. In tanti, con grande attesa ed entusiasmo, abbiamo assistito alla prima italiana del film L’amore che conosco presentato dal regista Massimo Alì Mohammad che ha introdotto in compagnia di Francesca Audino, presidente di Arci e ha poi dialogato, insieme al cast del film, con Matteo Buriani, organizzatore di cineforum per Arci.

Massimo Alì Mohammad è nato a Napoli nel 1983 e qui si è laureato in Linguaggi multimediali ed informatica umanistica. Nel 2009 ha scelto Ferrara come città adottiva e si è laureato in lingue e letterature straniere con una tesi in Storia del Cinema. Ha collaborato per diversi anni con l’Associazione Feedback nell’organizzazione di progetti documentaristici e cinematografici, lezioni di cinema e cineforum presso la Videoteca e Biblioteca Vigor. Ha realizzato numerosi lungometraggi, cortometraggi e docufilm, impegnandosi spesso a tutto tondo (regia, sceneggiatura, riprese, montaggio): La Nonna, Mignon, L’occulto della terra, Voci dalla Val Montone, Amore fra le rovine…

Il film L’amore che conosco racconta la storia di un uomo segnato da un trauma subìto nell’adolescenza, un evento che condiziona profondamente le sue relazioni e il suo modo di affrontare la vita adulta.

Amo molto il cinema ma mi capita raramente di avventurarmi in tentativi di recensioni cinematografiche, né a voce, se non in leggere conversazioni con amici, né tantomeno per iscritto.

Ma questo film mi ha molto emozionata e incuriosita e, avendomi il caso e il mio volere, offerto l’occasione di parlarne col regista, ho trasformato la conversazione con Massimo in intervista, la cui registrazione audio mi permette ora di scriverne con cognizione di causa.

La prima, necessaria, domanda è: Perché questo film?

Massimo comincia la sua risposta rammentando che questa è una domanda che spesso gli è capitato di farsi, durante la lavorazione e soprattutto durante il montaggio, non perché non avesse già da prima le idee chiare, ma perché durante la lavorazione emergono aspetti, elementi anche inconsci che nel farsi arricchiscono l’esperienza.

«È un film – dice – con molte sfaccettature che via via si è arricchito di tutta una serie di sottotesti, suggestioni, ma l’input iniziale è stato molto semplice: dopo una proiezione curata dall’Associazione Feedback – almeno una decina di anni fa – ci si scambiavano racconti e riflessioni su pene d’amore ed episodi di vita, ci si confidava.

Traendo ispirazione dal cinema asiatico estremo tema della proiezione, mi è venuto di invitare tutti, gli amici e me stesso, a considerare che c’è tanto di peggio delle nostre pene d’amore: c’è chi ha subito abusi da bambino e ha avuto magari solo questo tipo di contatto, equivocandolo poi per l’amore perfetto e ricercandolo all’infinito. Una volta diventato adulto, però, non riuscendo più a trovarlo perché è cresciuto e non è più quella persona, non è più adolescente anche se fa di tutto per esserlo ancora, questa corrispondenza, malata, non potrà più ritrovarla.

Mi si è formata quindi in testa un’immagine, che si può considerare quasi un embrione del film, e che mi è rimasta dentro. Spesso mi succede, prima di iniziare a realizzare i miei lavori, di sentirmi come se avessi dentro una specie di calderone, in cui si muovono personaggi immaginati in precedenza, i quali poi si sviluppano, si autoalimentano per certi versi e a un certo punto affiorano e arriva l’esigenza di raccontarli.

Qualche tempo dopo quella chiacchierata tra amici, arriva il racconto di un episodio che sembra quasi chiudere un cerchio (ed effettivamente è poi diventato la scena finale del film): due amiche sono sulla spiaggia, quella praticamente deserta dalle parti del Lido di Volano, e vedono passare davanti a loro, lungo il bagnasciuga, un esibizionista che cammina sorridente e come in passerella.

L’ho vista come una storia di solitudine con un fondo di compiacimento e ho realizzato che quella fine potevo immaginare spettasse al personaggio degli abusi da piccolo di cui avevo parlato coi miei amici: dal trauma iniziale alla ‘passeggiata’ sulla spiaggia.

Da qui è partito l’atto di scrivere la sceneggiatura il cui protagonista fosse questa specie particolare di antieroe di cui volevo raccontare e col quale sentivo, pur nella grossa diversità di scelte e di comportamenti, una sorta di comunanza, di condivisione, nello svolgersi della sua vita quotidiana, perché volevo raccontare una storia di emarginazione e una sensibilità nei confronti del mondo che appartiene a me stesso.»

Mi inserisco, ricordando a Massimo che la sera della prima, presentando ed annunciando il film, ha invitato gli spettatori a non farsi troppe domande e abbandonarsi, lasciarsi andare alle emozioni; questo mi offre lo spunto per chiedere a lui di dirmi delle sue emozioni.

«Mi piace molto – mi risponde – assistere alle proiezioni col pubblico, cogliere le reazioni, anzi qualche volta un po’ provocarle e avevo molta attesa per questo evento che mi ha gratificato per la grande affluenza e la risposta calorosa, anche da parte di persone che non conoscevo e, immagino, non mi conoscevano.

Durante la lavorazione del film ho avuto sensazioni di spaesamento, di ansia, di angoscia perché quello che andavo a rappresentare mi sembrava quasi una visione di futuro piuttosto vicino, una immagine di società caratterizzata da gesti semplici, una quotidianità fatta di elementi rituali, di routine, abbastanza mortificante, poco gradevole, come il panorama/non-panorama che il giovane protagonista vede dalla sua finestra, in un’ambientazione urbana piuttosto alienante, con strade vuote e desolanti costruzioni intorno.»

A questo punto non posso impedirmi di fare a Massimo Alì la domanda che più mi sta a cuore, quando incontro autori di opere creative: che mi faccia entrare nella sua ‘officina’, che mi delinei e definisca tempi e modi del suo lavoro.

Massimo mi svela che rispetto ai canonici ‘soggetto, trattamento, sceneggiatura’, che costituiscono i fondamentali nel percorso di costruzione di un film, per lui, per questo film, è stata prioritaria la costruzione della biografia, del profilo dei singoli personaggi, anzi prima della storia sono nate due fasi del personaggio principale. In ogni caso tutte le tappe del processo di elaborazione del film sono necessarie, anche se non è obbligatorio che venga seguito un ordine definito.

«In particolare – dice – la costruzione del mondo in cui i personaggi si muovono può precedere la stesura del soggetto; nello specifico mi sono chiesto: come sono i personaggi, com’è il mondo in cui vivono? Perciò ho cominciato a definire alcune regole riguardanti il mondo di quei personaggi, un mondo senza tempo, senza epoca, un mix fra rivoluzione industriale e una sorta di futuro post-bellico, post-atomico, un mondo in qualche modo distopico, senza precise corrispondenze temporali e spaziali.

Mi sono concentrato su personaggi portatori di una solitudine esistenziale a cui da tempo già pensavo: così sono infatti il protagonista e il raccoglitore di carcasse per la strada che lui incontra a un certo punto; li ho poi inseriti nel mondo distopico che avevo immaginato e, in parallelo, ho creato il soggetto, tenendo sempre in mente che volevo raccontare una storia con delle caratteristiche ben precise, che fosse molto netta, sintetica.

Nello stesso tempo ho fatto la scelta di abbandonare il dialogo, ho dato vita ad un mondo ridotto ai minimi termini, in cui vigesse prevalentemente il linguaggio del corpo e in cui le relazioni, i sentimenti venissero espressi da immagini e gesti e atteggiamenti.»

Molto stimolante mi appare, a questo punto, una precisazione che Massimo fa su un passaggio che ritiene basilare durante l’ideazione e stesura della sceneggiatura: la necessità di sapersi fare domande, ad esempio relativamente ai personaggi, che non siano strettamente legate alla trama, che possano anche sembrare superflue; domande su cose che fanno i personaggi, azioni che compiono, scelte che fanno, non funzionali alla trama preordinata, ma tali da poter delineare personaggi quasi dotati di vita propria, anche al di fuori della storia in questione.

L’aspetto che gli propongo di trattare con la domanda successiva riguarda le sue modalità privilegiate di lavoro, soprattutto sul piano della collaborazione, visto che – gli rivelo – mi ha molto colpito, nel post film, il suo atteggiamento di generosità e di rispetto nei confronti dell’intero cast.

«Questo progetto, come già detto – risponde Alì – è partito da un input personale per cui, già durante le prime fasi di lavorazione, sono stati necessari momenti di condivisione, di esplicazione dei miei intendimenti. Una forte collaborazione si è creata con Francesco Cecchi Aglietti che impersona il protagonista; l’attore ha inserito, all’interno delle mie proposte di sceneggiatura, tanti elementi di gestualità, di reazione, di modo di rappresentare alcuni aspetti che possono essere scritti in modo un po’ generico o ridotti all’osso. Il confronto e la collaborazione sono importanti perché ritengo che sia necessario che chi ha concepito l’idea di un film e successivamente lo realizza sappia procedere assumendosi la totale responsabilità delle sue scelte, senza tuttavia mai cadere in atteggiamenti autoritari; saper imporsi senza imporsi, è la condizione ottimale, tenendo sempre in mente che, giacché ogni progetto è diverso, non sempre ciò che hai imparato ti può davvero essere utile la volta dopo, devi sempre essere disposto a confrontarti, a misurarti, per imparare ancora.»

Gli chiedo, quindi, come ha scelto il cast.

«La decisione di abbandonare il dialogo – risponde – mi ha permesso di poter spaziare, nella scelta, e affiancare ad attrici ed attori professionisti anche persone non impegnate nella recitazione, dotate di caratteristiche gestuali ed espressive comunque interessanti e adatte ai ruoli richiesti per questa storia, persone anche notate camminando per Ferrara o individuate nella cerchia di amici o conoscenti.

Lavorare insieme a tutte e tutti loro esplicitando e condividendo le mie esigenze di rappresentazione, ha fatto sì che da loro venissero messi a fuoco gesti, espressioni, sguardi esattamente rispondenti a ciò che mi serviva nelle varie scene. Inoltre, poter contare sull’apporto di persone di cui conoscevo particolarità e attitudini mi ha concesso di lavorare su qualcosa che da tempo desideravo riuscire a far emergere in un film.

Ho voluto rappresentare, per questa storia che parte dal trauma subito nell’infanzia da un giovane, una sorta di universo prevalentemente maschile, popolato da personaggi a volte teneri a volte spiacevolissimi. Pochissime ma comunque ‘topiche’ le figure femminili, una (Francesca Pennini) che rappresenta un santo e le due ragazze sulla spiaggia (Liliana Letterese e Sabrina Bordin), che rimandano all’aneddoto da cui ha preso corpo il finale del film.»

Mi pare arrivato il momento di parlare dei luoghi che Alì ha scelto per ambientare le mosse dei personaggi, giacché ricordo di essermi più volte chiesta dove fossero girate le scene. Certo, gli faccio notare, alcuni elementi, anche se non direttamente conosciuti o visti personalmente, sono riconoscibili o almeno riconducibili ad alcuni luoghi dei dintorni di Ferrara e nello stesso tempo appaiono decisamente simili ad altri spazi posti nei dintorni di altre città (ciminiere di fabbriche, muri graffiti…).

Ad esempio il paesaggio naturale lungo il tratto del Po di Primaro che mi è parso di individuare perché l’ho visto, dall’acqua, in occasione di una escursione sul battello Lupo, qualche anno fa, nel corso della manifestazione Interno Verde e sapevo che lì è l’affaccio al giardino del Cohausing Solidaria di via Ravenna.

«Sì – conferma Alì – quel luogo mi ha concesso, operando opportunamente con la macchina da presa attraverso un’inquadratura stretta verso il basso, di rendere l’impressione di un posto selvaggio mentre nella realtà si tratta di un ‘lungocanale’ reso agevole per noi grazie all’attenta ospitalità di Alida Nepa.

Quello che appare è una Ferrara periferica, degradata, un po’ underground, ma trasformata al fine di riprodurre una sorta di panorama post industriale, quello di certi film giapponesi o coreani che mi attraggono particolarmente.»

Massimo osserva che si viene a creare una nuova mappatura dei luoghi così come appare allo spettatore, e ciò anche grazie al bianco e nero, che consente di creare un mondo un po’ appiattito, è vero, ma dotato anche di continuità tra natura, cemento, acqua che nella realtà sono distanti, ma nel film sembrano dentro un flusso unico.

Nello stesso tempo se ne ricava anche un senso di pessimismo, di oppressione, perché l’elemento umano non riesce a svettare. A questo grigio appiattimento si contrappone un uso del sonoro ravvicinato, quasi tattile che cerca di ridare anima alla natura e ai corpi. Particolari e suggestivi sono poi gli effetti prodotti dalle musiche di Oliver Doerell, musicista belga, berlinese d’adozione, che ha lavorato con grande sensibilità esclusivamente a distanza.

Chiudiamo questa lunga e molto stimolante conversazione con alcune considerazioni su Ferrara, che a Massimo piace particolarmente per la vivibilità, come luogo, visto che non ama le grandi città, e come ritmo di vita.

È comunque certo che sul piano culturale non offre sempre, anche spesso a causa di scelte in ambito sociale e politico, un terreno fertile per un artista, quindi si è costretti a cercare altrove i contatti utili e necessari per la distribuzione delle proprie opere.

Una proficua collaborazione Massimo ha attivato con i responsabili della Meyerhar, società che appartiene agli amici Richard Meyer e Susan Harmon di Seattle, che hanno prodotto Amore fra le rovine e, innamorati di Ferrara, continuano a lavorare interessandosi a questi luoghi.

Ora i prossimi programmi di Massimo sono legati alla distribuzione e diffusione del nuovo film, pur sapendo che non è facile trovare spazi per proiezioni di film d’essai come i suoi; proseguono sue collaborazioni all’interno di esperienze stimolanti come il cineforum di Officina Meca con Matteo Buriani.

Intanto L’amore che conosco sta anche camminando tra festival (in Canada; in Giappone, dove il film è distribuito ufficialmente su piattaforma e in alcune sale d’essai) e riceve diversi, importanti riconoscimenti. Chiudo con l’ultima, prevedibile domanda su progetti nuovi, se ce ne sono, a cui sta lavorando; mi risponde che, sempre con la Meyerhar, sta concludendo un documentario su di un’area di sosta di camionisti, focalizzato sulle loro storie, mentre è ancora in fase embrionale un nuovo progetto di finzione dedicato alla condivisione di uno spazio vitale con un gatto.

Cover: Il regista Massimo Alì Mohammad insieme al cast sul palco della Sala Estense alla fine della proiezione

Per leggere gli articoli di Maria Calabrese su Periscopio clicca sul nome dell’autrice

Cara Maria, hai dato parole con questa intervista a ciò che succede nell’ intimità della mia stanza di terapia. I miei pazienti non diventano famosi, non hanno pubblico, solo me come testimone. Eppure sanno essere attori, sceneggiatori, registi, fotografi, scrittori. Raccontano storie, personaggi, paesaggi, creano atmosfere, curiosità, interesse, partecipazione. Il finale è sempre una meravigliosa sorpresa. Non è scontato anche quando avevi intuito la trama

Grazie Giovanna!!!

Molto interessante questa intervista che mi rende ancora più apprezzabile il film che mi ha molto coinvolto e che ho trovato ben solido sia nella sua struttura narrativa che come rappresentazione di emozioni e vissuti che riguardano tutti.